В основе сегодняшних надежд и моральных переживаний лежит убежденность в том, что война — отклонение от нормы, даже если ее невозможно прекратить. Что норма — это мир, даже если он недостижим. Такое видение войны, разумеется, было свойственно человеку не всегда. Долгое время нормой считалась война, мир был исключением.

Детальное описание насилия над телом или убийства во время битвы периодически встречается в кульминационных сценах «Илиады». Война представлена здесь как занятие мужчин, предающихся ему жестоко, продолжительно, не задумываясь о страданиях, которые они причиняют; и для того, чтобы выразить войну словами или описать ее в образах, требуется сильное и решительное отстранение, беспристрастность. Когда Леонардо да Винчи дает советы по изображению батальных сцен, он требует, чтобы художники имели достаточно воображения и смелости показать ее во всем ужасе: «Изображайте побежденных и разбитых бледными, с приподнятыми и нахмуренными бровями, лбом, наморщенным от боли… со ртами, разверстыми как при крике или плаче… Изображайте мертвых частично или полностью покрытыми тленом и прахом… и пусть алая кровь сочится извилистыми ручьями из тела в самые пыль и грязь. Пусть другие скрежещут зубами в смертельной агонии, пусть глаза их вываливаются из орбит, пусть кулаки их прижимаются к телу, а ноги неестественно выгибаются».

Леонардо озабочен тем, что желаемые образы войны окажутся не достаточно драматичными: потеряют конкретность, детальность. Жалость может повлечь за собой моральное суждение, если, вслед за Аристотелем, видеть в ней эмоцию, которую мы испытываем к тем, кто претерпевает неоправданные злоключения. Но жалость, по природе своей вовсе не связанная со страхом в драмах, изображающих катастрофические несчастья, как бы вымывается страхом, а ведь страх (трепет, ужас) обычно поглощает жалость. Леонардо ратует за то, чтобы глаз художника стал, в художественном отношении, безжалостным. Образ должен привести зрителя в ужас, и вот в этой-то terribilit [Чудовищности (ит.) — прим. перев.] и будет крыться влекущая сила красоты. То, что вид кровавой битвы может казаться прекрасным — в высшем, ужасающем или трагическом понимании прекрасного, — является общим моментом в изображении войны художниками. Но эта мысль не так очевидна, когда дело касается образов, заснятых на камеру: находить красоту в фотоизображениях войны кажется нам бессердечным. Тем не менее опустошенный и разоренный пейзаж остается пейзажем. В руинах есть своя красота. Назвать красивыми фотографии руин Всемирного Торгового Центра в первые месяцы после атаки — это казалось или легкомыслием или кощунством. Самое большее, на что у людей хватало смелости — сказать, что снимки «сюрреалистичны», — стыдливый эвфемизм, под прикрытием которого сникало и съеживалось скомпрометированное понятие красоты. Но они были красивы, многие из них сделаны маститыми фотографами, такими как Жиль Перес, Сьюзен Мэйзелас, Джоэль Мейеровиц. Само это место — что-то вроде братской могилы, прозванной «Нулевой Отметкой», — было, естественно, каким угодно, только не красивым. Фотографы стремятся преобразить реальность, притом любую; на фотографии нечто может оказаться красивым — или ужасающим, или невыносимым, или вполне приемлемым, — даже если в жизни это выглядит совсем иначе.

Преображение действительности — вот чем занимается искусство. Но фотография, которая свидетельствует о бедственных событиях или предосудительных действиях, подвергается серьезной критике, если выглядит «эстетичной» или, иными словами, слишком походит на произведение искусства. Двойная функция фотографии — представлять собой документ и вместе с тем создавать произведение искусства — не раз давала повод для самых крайних высказываний о том, что следует и чего не следует делать фотографам. Наиболее общепринятой крайностью стало в последнее время стремление противопоставить две эти функции. Фотографии, которые отражают страдания, не должны быть красивыми, а заголовки к ним не должны носить морализаторский характер. Предполагается, что красивая фотография переключает внимание с предмета изображения на способ его изобразить, подрывая тем самым статус фотографии как документа. Фотография как бы дает нам двойной сигнал. Остановите это мгновение, настаивает она. И тут же восклицает: «Какое зрелище!» [Фотографии Берген-Бельзена, Бухенвальда и Дахау, снятые в апреле и мае 1945 г. анонимными свидетелями и военными фотографами кажутся более достоверными, чем «более» профессиональные снимки, сделанные известными профессионалами, такими как Маргарэт Бурк-Уайт и Ли Миллер. Однако критичное отношение к профессиональному взгляду в военной фотографии не ново. Уокер Эванс, например, ни во что не ставил работы Бурк-Уайт. Но по этой логике самому Эвансу, который снимал бедных американских крестьян для альбома с весьма ироничным заголовком «А теперь воздадим хвалу знаменитым людям», не следовало бы фотографировать настоящих знаменитостей].

Возьмем один из самых пронзительных снимков Первой мировой войны: цепочка английских солдат, отравленных ядовитым газом, ковыляет к перевязочному пункту, каждый положил руку на левое плечо идущего перед ним. Этот образ может встретиться нам в каком-нибудь из самых жгучих фильмов о войне — «Большом Параде» Кинга Видора (1925), или же в «Западном фронте, 1918 год» Г.В. Пабста, или в фильме «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна, или же в «Патруле на рассвете» Ховарда Хоукса (оба фильма — 1930 года). То, что военные снимки вторят сценам боя в известных фильмах о войне и вместе с тем помогают воссоздавать их в уме, кажется, стало влиять — задним числом — на саму фотографию. При воссоздании Стивеном Спилбергом высадки союзников на Омаха Бич 6 июня 1944 г. в фильме «Спасти рядового Райана» (1998) подлинность сцене придавало то, что в ее основу, помимо прочего, легли фотографии, с большим бесстрашием сделанные в свое время Робертом Капой. Но военная фотография, даже не постановочная, кажется неподлинной, если походит на остановленный кинокадр. Себастьян Сальгадо, который специализируется на фотографиях человеческих страданий и несчастий (включая образы войны, но не только них), стал главной мишенью новой кампании против неподлинности прекрасного. Особые нарекания вызвал его семилетний проект «Миграции: человечество на переходе»; Сальгадо постоянно обвиняли в том, что он создает большие и искусные зрелищные композиции, прозванные за это «кинематографическими».

Фальшиво-гуманистическая риторика, которая неизменно подслащивает выставки и альбомы Сальгадо, только вредила его снимкам, как бы несправедливо это ни звучало. (В заявлениях некоторых из самых выдающихся и думающих фотографов можно нередко обнаружить, как, впрочем, и не заметить, большую долю нелепицы. То, что снимки Сальгадо были встречены без энтузиазма, также явилось реакцией на коммерциализацию, в контексте которой его изображения бедствий обычно и рассматривают. Но проблема здесь в самих изображениях, а не в том, где и как они выставляются: в фокусировании внимания на бессилии, которое сводится к бессилию самого изображения. Примечательно то, что бессильные герои даже не названы в подписях по имени. Изображение, отказывающееся назвать свой предмет, соучаствует, пусть даже невольно, в том культе звезд, который всегда разжигал ненасытный аппетит зрителей в отношении фотографий противоположного свойства: представлять по именам только знаменитостей — значит редуцировать всех остальных исключительно к признакам их профессиональной деятельности, этнической и расовой принадлежности или социального положения. Выставленные в тридцати девяти странах миграционные снимки Сальгадо представляют собой в совокупности, под этим общим подзаголовком, массу различных видов и состояний бедствия. Стремление показать всю серьезность человеческих страданий, придавая им тотальный характер, может заставить людей осознать необходимость быть более «озабоченными» этой проблемой. Это может также побудить их думать, что страдания и несчастья слишком безграничны и необратимы, чтобы можно было хоть в сколько-нибудь значительной степени изменить положение дел средствами локального политического вмешательства. При восприятии бедствий в таком масштабе наши сострадание и жалость могут только блуждать, не находя опоры в реальности, и становится абстракцией. Но любая политика, как и все, что касается истории, конкретна. (Хотя, честно говоря, вряд ли кто-нибудь из тех, кто действительно размышляет над проблемами истории, станет с той же серьезностью относиться к политике).

Когда еще откровенные в своей неприглядности образы не стали общепринятыми, мы полагали, что демонстрация того, что необходимо видеть, приближает к нам мучительную реальность и заставляет чувствовать острее. Сегодня, когда фотография оказалась на службе у манипуляторов вкусами потребителя, ни один эффект от изображения скорбной сцены нельзя воспринимать как само собой разумеющийся. Вследствие этого моральная озабоченность фотографов и идеологов от фотографии все более связана с проблемой злоупотребления чувствами (жалости, сострадания, негодования) в фотоизображениях войны и с проблемой искусственных способов провоцирования этих чувств у зрителя.

Фотограф-свидетель может полагать, что более корректно в моральном отношении было бы не делать из изображения зрелище. Но зрелище в очень большой мере вписано в религиозный нарратив, посредством которого страдания оказывались доступны нашему восприятию на протяжении всей западной истории. Узнавание отголосков христианской иконографии еще не означает проекции чувств. Трудно не различить черт Pieta [Оплакивания (ит.) — прим. перев.] в снимке У. Юджина Смита с изображением женщины в Минамате, держащей на руках тело изуродованной, слепой и глухой дочери, или же модели Сошествия с креста на нескольких снимках умирающих американских солдат во Вьетнаме Дона Мак-Куллина. Однако же подобное восприятие — которое включает в себя чувство атмосферы и красоты изображаемого — может постепенно сойти на нет. Немецкий историк Барбара Дуден рассказывала, что во время ее курса лекции по истории репрезентации телесности в одном из крупнейших государственных университетов Америки ни один студент второго высшего образования не смог опознать сюжет ни одного из канонических изображений Бичевания, слайды которых она показывала («Я думаю, это религиозная картина», — рискнул предположить один из студентов). Единственный канонический образ Христа, на узнавание которого большинством студентов она могла рассчитывать, было Распятие.

* * *

Фотография объективирует событие или человека, обращает их в то, чем можно обладать. Она как бы подвергает алхимическому преобразованию все, что оценивается ею как само-собой-разумеющаяся реальность. всем, чему она спешит назначить цену само-собой-разумеющейся реальности.

Часто бывает так, что нечто выглядит (или нам кажется, что оно выглядит) «лучше» на фотографии. В самом деле, одной из функций искусства фотографии является усовершенствование того, как вещи выглядят в обычной жизни. (Следовательно, всегда найдутся те, кого нелестная фотография разочарует). Приукрашивание есть одна из типических операций, какую камера проделывает с реальностью, и в этом всегда присутствует стремление устраниться от моральной ответственности за то, что будет изображено, как бы заретушировать собственную позицию. Обезображивание, стремление показать нечто в наихудшем его состоянии представляет собой функцию, более свойственную современности — дидактическую, она предполагает активный отклик зрителя. Сегодня фотография, чтобы обвинить кого-либо и даже, быть может, изменить чье-либо поведение, должна произвести шок.

Вот пример: несколько лет назад органы здравоохранения в Канаде, где было установлено, что курение убивает сорок пять тысяч человек в год, решили дополнить предупреждение, печатаемое на каждой сигаретной пачке, шокирующей фотографией — пораженные раком легкие или съежившийся от паралича мозг, или поврежденное сердце, или сочащиеся кровью десны во время периодонтального обострения. Упаковка с такой картинкой, дополняющей предупреждение о вреде курения могла бы, как было каким-то образом подсчитано, в шестьдесят раз быстрее способствовать тому, что курильщик бросит курить, чем пачка с исключительно вербальным предупреждением.

Предположим, что это так. А если мы зададимся вопросом, насколько продолжительным будет этот эффект? Ограничено ли действие шока во времени? Теперь канадским курильщикам остается только отпрянуть в отвращении, взглянув на подобную картинку. Но будут ли курильщики реагировать так же лет пять спустя? К шоку можно привыкнуть. Шок можно перетерпеть. Даже когда он невыносим, на картинку можно не смотреть. Люди располагают достаточными средствами защиты от того, что им неприятно, в данном случае, от информации, неприятной для тех, кто продолжает курить. Это кажется нормальным, то есть таким, к чему можно приспособиться. Если мы способны привыкнуть к ужасу действительной жизни, мы сможем привыкнуть и к ужасу на картинке.

Однако же, бывают случаи, когда многократное переживание шока, ужаса, горя уже не вызывает в нас полноценного эмоционального отклика. Привыкание не является автоматическим, поскольку образы (которые можно сдвигать, помещать в разный контекст) подчиняются иным законам, нежели реальная жизнь. Изображение Распятия не становится банальным для верующих, коль скоро они истинно верующие. К постановочной репрезентации это относится даже в большей степени. Можно быть уверенным, что инсценировки и экранизации «Истории мести сорока семи ронинов», быть может, самого известного повествования во всей японской культуре, заставят японскую публику плакать, когда принц Асано будет восхищаться красотой вишен в цвету по дороге к тому месту, где он совершит сеппуку, — плакать каждый раз, как бы часто они это не смотрели (будь это спектакль Кабуки, Бунраку или же художественный фильм); драма таазия, повествующая о предательстве и убийстве Имама Хусейна, по-прежнему заставляет иранскую публику плакать вне зависимости от того, сколько раз зрители оказывались свидетелями этого убийства на сцене или на экране. Как раз напротив, они плачут отчасти потому, что неоднократно видели это. Люди хотят плакать. Сила пафоса, когда он запечатлен в слове, — неистощима.

Но действительно ли люди желают испытывать чувство ужаса? Возможно, что нет. Тем не менее существуют образы, сила воздействия которых не подвержена времени, — в какой-то мере, именно оттого, что к этим образам не часто обращаются. Изображения останков тел, которые будут всегда свидетельствовать о беззаконии, — из их числа: изуродованные лица ветеранов Первой мировой войны, прошедших сквозь окопный ад; сплющенные и расплывшиеся, изрешеченные рубцами лица выживших после американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки; рассеченные ударами мачете лица тутси, выживших во время геноцида хуту в Руанде — верно ли будет сказать, что люди к этому привыкают?

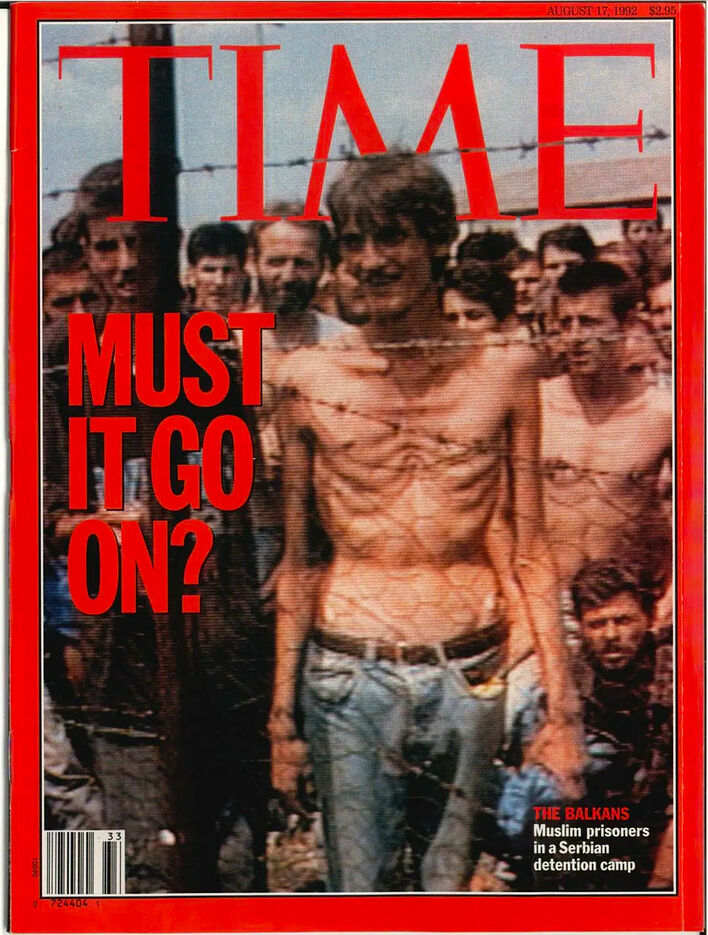

В самом деле, само понятие жестокости, военного преступления ассоциируется с ожиданиями так называемой фотографической очевидности, доказательности увиденного и запечатленного. Как правило, эта очевидность несет в себе нечто посмертное; то, что она собой представляет — это останки, прах: насыпи черепов в полпотовской Кампучии, массовые захоронения в Гватемале и Сальвадоре, Боснии и Косово. И эта посмертная реальность нередко оказывается жесточайшим из возможных итогов истории. Как вскоре после Второй мировой войны отмечала Ханна Арендт, все фотографии и кинохроники концентрационных лагерей вводят зрителя в заблуждение, поскольку показывают лагерь в момент, когда силы союзников входят на его территорию. То, что делает эти образы невыносимыми — груды тел, множество скелетоподобных выживших, — было совершенно не типично для лагерей, которые в период своего функционирования систематически уничтожали заключенных (последние умирали в результате газации, а не голода или болезни), а затем немедленно кремировали их. Так фотографии воспроизводят фотографии: то, что изможденные боснийские заключенные в Омарске, сербские лагеря смерти, созданные в северной Боснии в 1992 году, будут снова и снова воскрешать в памяти фотографии, сделанные в нацистских лагерях смерти 1945 году, было неизбежным.

Фотографии жестокости иллюстрируют нечто в той же мере, в какой они могут это нечто подтвердить. Не обращая внимания на споры о том, сколько именно было убитых (ведь цифры нередко раздуваются), фотография задает устойчивое клише восприятия. Иллюстративная функция фотографии никак не влияет на все разнообразие мнений, предубеждений, фантазий, лжесвидетельств. Информация о том, что во время атаки в Йенине было убито значительно меньше палестинцев, чем объявили власти, произвело гораздо меньшее впечатление, чем фотографии сровненных с землей лагерей беженцев. И, конечно же, те жестокости, которые не укрепились в нашем сознании посредством хорошо сделанных фотографических образов или о которых у нас попросту очень мало образных представлений, — тотальное уничтожение племени гереро в Намибии, произведенное согласно постановлению руководства немецких колонизаторов в 1904; нападение японцев на Китай, особенно избиение около четырехсот тысяч и изнасилование восьми тысяч китайцев в декабре 1937, так называемое изнасилование в Нанкине; затем изнасилование около ста тридцати тысяч женщин и девушек (десять тысяч из которых покончили с собой) советскими солдатами-победителями, которым командование дало полную волю в Берлине 1945 года, — все эти ужасы кажутся нам теперь чем-то весьма туманным и отдаленным. Воспоминаниями, о которых сегодня мало кто захочет говорить.

Хорошо знакомые образы, запечатленные на фотографиях, конструирует наше чувство настоящего или же недавнего прошлого. Фотографии обеспечивают нам средства соотнесения изображаемого с референтом и служат своеобразными тотемами для наших представлений о причинно-следственных связях: ощущение, впечатление скорее будет кристаллизоваться вокруг фотографии, нежели вокруг вербального высказывания. И фотографии помогают сконструировать — и пересмотреть — наше чувство более отдаленного прошлого, с его «посмертными» шоковыми эффектами, искусно создаваемыми распространением не известных до этих пор фотографий. Фотографии, которые узнаёт каждый, являют собой сегодня неизменное смыслообразующее того, что общество выбирает как предмет своих размышлений, или же того, что оно декларирует в качестве своего выбора. Оно называет эти мыслеобразы «воспоминаниями», но это, в конце концов, оказывается фикцией. Строго говоря, такого явления, как коллективная память, не существует — это лишь одно из тех иллюзорных понятий, к которым принадлежит и понятие коллективной вины. В данном случае стоило бы говорить о некоем коллективном предписании.

Любая память индивидуальна, невоспроизводима — она умирает со смертью ее носителя. То, что мы зовем коллективной памятью, — на самом деле не память, не воспоминание, а условность, конвенция, соглашение: вот это важно, и вот это и есть история о том, как это случилось, с иллюстрацией в виде картинки, блокирующей эту историю в нашем сознании. Идеологии создают целые архивы образов, репрезентативных образов, помещая в них, как в капсулы, наши представления о важном, значимом, и порождая таким образом циркуляцию в обществе весьма предсказуемых идей и впечатлений. Фотографии, вполне пригодные для того, чтобы тут же поместить их на плакат или постер — грибовидное облако, вызванное испытанием атомной бомбы, Мартин Лютер Кинг, произносящий речь у Мемориала Линкольна в Вашингтоне, астронавты, разгуливающие по Луне, — представляют собой визуальные аналоги звуковых информационных байтов. Они отсылают нас — не менее топорным, чем почтовые марки, способом — к Великим Историческим Событиям; в самом деле, триумфально шествующие по истории образы (за исключением разве что атомной бомбы) со временем обращаются в почтовые марки. К счастью, предназначенных для массового пользования картинок нацистских лагерей пока еще не существует.

В силу того, что искусство в модернистскую эпоху неоднократно определяли как то, что предназначено для хранения в том или ином музейном контексте, многие фотографические находки теперь обречены выставляться и храниться в музейного типа заведениях. В числе прочих архивов скорби и ужаса фотографии геноцида подверглись наибольшему влиянию политики институционализации. Создание общественных хранилищ для этих или подобных им реликвий нацелено на то, чтобы гарантировать неизменное существование изображаемых на них преступлений в человеческом сознании. Мы называем это «помнить», но в действительности это значит намного больше.

Музеи памяти в их нынешнем повсеместном распространении представляют собой продукт нашей рефлексии (и результат нашей многолетней скорби) по поводу уничтожения европейского еврейства в 1930 × 1940-х годах, что было институционально воплощено в Йад Вашеме в Иерусалиме, Музее-Мемориале Жертв Холокоста в Вашингтоне и Еврейском Музее в Берлине. Фотографии и другие памятные реликвии Шоа были преданы бесконечному кругообороту в обществе как гарантия того, что о стоящей за ними истории будут помнить. Фотографии страданий и мученичества суть больше, чем напоминание о смерти, поражении, гонениях или преследованиях. Они напоминают нам о чуде выживания. Если мы задаемся целью увековечить памятные моменты, то это неизбежно означает, что мы взяли на себя задачу бесконечного воскрешения, воссоздания памяти. Прибавьте к этому неизгладимое влияние на нас фотопортретов. Люди хотят иметь возможность приходить и вновь и вновь воскрешать свои воспоминания. Многие выжившие сегодня мечтают о существовании музея памяти, своего рода храма, который привечал бы в своих стенах понятные, хронологически выверенные, иллюстрированные повествования об их страданиях. Армяне, например, в течение долгого времени выдвигали требование, чтобы музей в Вашингтоне институализировал память о геноциде в Армении, совершенного турками. Но почему в столице, население которой по преимуществу афроамериканское, до сих пор нет Музея Истории Рабства? В самом деле, нигде в Соединенных Штатах нет Музея Истории Рабства — целой истории (начавшейся с работорговли в самой Африке), а не только отдельно выбранных ее моментов, таких, например, как Подземная железная дорога. В попытках актуализировать и сформировать память о подобном прошлом, видится, похоже, слишком большая угроза для социальной стабильности. Музей Памяти Холокоста и будущий Музей Армянского Геноцида рассказывают нам о том, что случилось не в Америке, и работа такой памяти не угрожает возбудить у населения страны озлобленность против властей. Создать музейную хронику величайшего преступления, каким являлось в Соединенных Штатах Америки африканское рабство, значило бы признать, что ад был здесь. Американцы же предпочитают показывать ад, который был там, и к которому Соединенные Штаты — единственная нация, у которой за всю историю страны не было ни одного правителя-тирана — не имеет отношения. То, что у этой страны, как и у всякой другой страны, есть свое трагическое прошлое, никак не увязывается с основательной и все еще всесильной верой в американскую исключительность. Национальный консенсус в отношении американской истории как истории прогресса есть только новая оправа к фотоизображениям бедствий, и она фокусирует наше внимание на повсеместных ошибках и несправедливостях, от которых Америка мнит себя всеисцеляющим лекарством.

* * *

Даже в эпоху кибермоделей наш разум желает по-прежнему, как это представлялось древним, обладать некоторым внутренним пространством — наподобие театра, в котором мы рисовали бы себе некие образы, помогающие нам помнить. Проблема сегодня заключается не в том, что люди помнят посредством фотоизображений, а в том, что они помнят только фотоизображения. Такое запоминание через фотообраз вытесняет собой другие формы восприятия и запоминания. Концентрационные лагеря — то есть фотоснимки, сделанные во время освобождения лагерей в 1945 году, — составили большую часть того, что ассоциируется у людей с нацизмом и бедствиями Второй мировой войны. Страшные смерти (последствия геноцида, голода, эпидемий) составляют большую часть того, что люди удерживают в памяти от целого ряда беззаконий и злодеяний, имевших место в постколониальной Африке.

Все больше и больше «помнить» означает не вспоминать историю, а вызывать в памяти картинку. Даже такой автор, как несколько переоцененный в ХIХ веке и раннем периоде современной литературы В.Г. Зебальд, начинал обильно сдабривать свои горестные плачи о разрушенных жизнях, поруганной природе, безлюдных городских пейзажах фотографиями. Зебальд был не просто лирическим поэтом, он был своего рода «певцом войны». Вспоминая прошлое, он хотел, чтобы читатели также воскрешали его в памяти.

И вовсе не обязательно, что фотообразы скорби и горя утрачивают со временем силу шокировать и потрясать. Но и пользы от них будет немного, поставь мы перед собой задачу понять, осознать, осмыслить. Повествование может заставить нас сделать это. Но фотообразы делают кое-что другое: они неотступно следуют за нами. Вспомните один из незабываемых снимков войны в Боснии, автор которого, иностранный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Джон Кифнер писал: «Сильный образ, образ самой продолжительной из Балканских войн: сербский военный, мимоходом ударяющий ногой по голове женщину-мусульманку. Этим образом все сказано». Но им, разумеется, сказано далеко не все.

Из комментариев к фотографии Рона Хавива мы узнаем, что снимок был сделан в Биджелджине в 1992 году, в апреле — первом месяце сербских бесчинств на территории Боснии. На заднем плане мы видим сербского военного в форме — молодого человека с поднятыми высоко на лоб солнечными очками, сигаретой между вторым и третьим пальцами приподнятой левой руки, с длинноствольным карабином в другой руке, правая нога занесена, чтобы вот-вот ударить женщину, лежащую лицом вниз на тротуаре между двумя другими телами. Фотография не дает нам знать, что женщина — мусульманка, хотя вряд ли мы можем понять этот образ иначе: с какой бы стати она и две других лежали бы здесь, будто мертвые (именно мертвые, а не «умирающие») под взглядом сербских солдат? На самом деле, фотография мало о чем говорит нам, кроме того, что война — это ад и что элегантно одетые молодые люди с ружьями способны ударить полную, пожилую, беспомощно лежащую, если не уже убитую, женщину ногой в голову.

Снимки жестокостей, творящихся в Боснии, были показаны сразу после изображенных на них событий. Как и снимки вьетнамской войны (например, свидетельство Рона Хэберли о резне в марте 1968-го, учиненной американскими солдатами над пятьюстами безоружными жителями деревни Май Лэй), они сыграли важную роль в противостоянии войне, которая отнюдь не была неизбежной, труднопреодолимой и могла быть прекращена намного раньше. Следовательно, кто-то наверняка чувствовал себя обязанным смотреть на эти снимки, ужасные, отвратительные снимки, поскольку что-то должно было сделать с этим прямо сейчас. Совсем к другим выводам мы приходим, когда нужно как-то прокомментировать досье до сих пор неизвестных фотографий с изображением давнопрошедших ужасов.

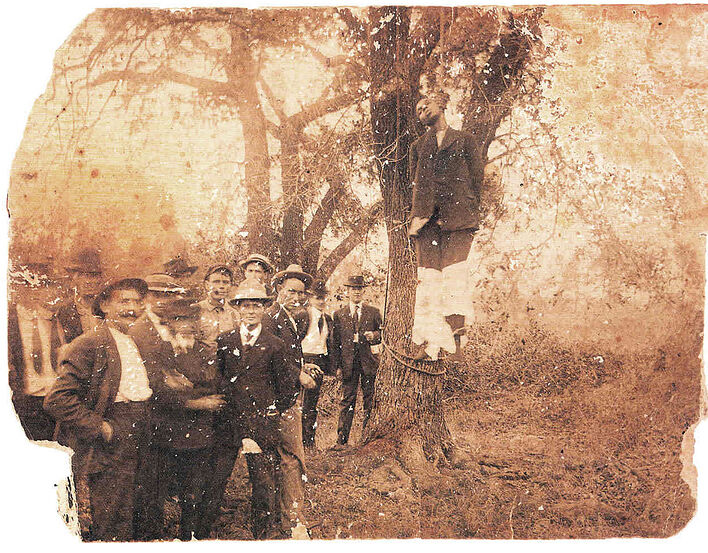

Вот пример: обнаружение фотографий чернокожих жертв линчевания в маленьком городке Соединенных Штатов в период между 1890-ми и 1930-ми годами, которые оказались ужасающим откровением для тех, кто увидел их в галерее Нью-Йорка в 2000 году. Снимки с изображением линчевания говорят нам о человеческих злодеяниях. О бесчеловечности. Они вынуждают нас думать о силе и степени зла, руки которому развязал, главным образом расизм. В природе самого этого злодейства лежит бесстыдство, с которым его запечатлевают на пленке. Снимки были сделаны «на память», а некоторые из них превратились впоследствии в почтовые открытки; на многих — ухмыляющиеся зрители, добропорядочные, как и полагается, прихожане, позирующие перед камерой на фоне обнаженных, изуродованных, обуглившихся тел, висящих на деревьях. Демонстрация этих фотографий делает и нас такими же зрителями.

Какой смысл выставлять эти снимки на обозрение? Возбудить негодование? Сделать так, чтобы нам стало «плохо»; то есть привести нас в ужас, выбить из состояния равновесия? Заставить нас предаваться скорби? Действительно ли так уж необходимо смотреть на эти изображения, свидетельствующие о том, что все эти ужасы остались в прошлом, достаточно от нас отдаленном, чтобы за ними могло последовать какое-либо наказание или возмездие? Становимся ли мы лучше, когда смотрим на них? Действительно ли они нас чему-то учат? Не являются ли они, скорее, лишь подтверждением тому, что мы и так знаем (или хотим знать)?

Все эти вопросы возникли во время выставки и после нее, когда была опубликована альбом фотографий «Вне всего святого». Конечно, некоторые высказывали сомнения в необходимости показа этих ужасающих фотографий, так как они удовлетворяют наши вуайеристские аппетиты и множат бесконечные образы преследования чернокожего населения или попросту заставляют цепенеть наше сознание. Говорилось также о том, что эти снимки надо подвергать «проверке» — самая тщательная «экспертиза» должна заменить собой любительский «взгляд на». При этом утверждалось, что пройдя через такое судилище, эти снимки помогут нам увидеть в этих жестокостях не «варварские» акты, но отражение системы взглядов — расизма, который легитимирует пытки и убийства, определяя, какой народ менее достоин быть причисленным к человечеству. Но может быть, те, кто это делал, и были «варварами»? Может быть, это и есть те, на кого походит большинство варваров? (Они выглядят как любые другие люди). Из этого следует, что «варварство» для одного окажется для другого нормой, повседневностью, образом жизни, тем, что «делают все». (А от многих ли можно ожидать большего?). Вопрос в том, кого мы хотим обвинить? Точнее, кого мы считаем себя вправе обвинить? Дети Хиросимы и Нагасаки были не менее невинны, чем молодые афроамериканцы (включая нескольких женщин), которые подверглись пыткам и были повешены на деревьях в маленьком американском городке. Более, чем сто тысяч человек три-четыре тысячи из них — женщины, были уничтожены военно-воздушными силами Великобритании во время бомбежки Дрездена ночью 13 февраля 1945 года; семьдесят две тысячи человек было в секунды обращено в пепел американской бомбой, сброшенной на Хиросиму. Список можно продолжить. Еще раз: кого мы хотим обвинить? Какие из бесчинств нашего необратимого прошлого, по нашему мнению, нам следует пересмотреть?

Быть может, мы думаем, что нам, американцам, было бы крайне неприятно изменить себе и обратить взгляд к изображениям сгоревших жертв атомной бомбардировки или к сожженному напалмом человеческому мясу мирных жителей во время американской войны во Вьетнаме. Но что, вместе с тем, мы обязаны смотреть на изображения линчевания, если причисляем себя к здравомыслящей части населения, которая оказалась бы ныне весьма велика, возьми мы за критерий отбора подобное «здравомыслие». Поспешное признание чудовищности некогда существовавшего рабства (а для большинства американцев это сегодня не подлежит сомнению) представляет собой в Соединенных Штатах национальный проект последних десятилетий, поддержать который многим евроамериканцам очень непросто. Этот проект является сегодня значительным достижением, своего рода свидетельством об уровне гражданского и национального достоинства. А вот признание Америкой диспропорционального применения в войне огнестрельного оружия (в нарушение одного из первейших законов войны) очень далеко от того, чтобы стать национальным проектом. И музей, посвященный истории американских войн, в которую, среди прочего, входила и постыдная война Соединенных Штатов против партизан на Филиппинах с 1899 по 1902 год (мастерски вылущенная из скорлупы Марком Твеном) и которая чудесным образом поставляла аргументы «за» и «против» применения атомной бомбы в 1945 году в японских городах, с фотографическими подтверждениями того, что совершалось при помощи этого оружия, — такой музей был бы воспринят (сегодня более, чем когда бы то ни было) как одно из самых антипатриотических предприятий.

Перевод с английского Татьяны Вайзер

|

От переводчика 12 декабря 2004 г. в возрасте 71 года умерла американская писательница, литературный, театральный и кинокритик, кинорежиссер и театральный постановщик, одна из самых остро и проблемно мыслящих и политически активных интеллектуалок в культурной и общественной жизни Америки ХХ века — Сьюзен Зонтаг. «Когда мы смотрим на боль других» — ее последняя, 2003 года, книга — во многом продолжение рефлексии, начатой в ее работе «О фотографии» (1977). По существу, Зонтаг продолжает ставить здесь три основных проблемы: проблему этической ответственности исследователя и потребителя информации в обществе масс-медийной культуры, проблему связи между историей (фактом, событием) и памятью (перцепцией, интерпретацией, репрезентацией) и, наконец, центральную для книги проблему Другого, предельное и единственно неподдельное указание на которого дает нам — согласно Зонтаг — тело, боль и страдание другого человека. Именно это последнее и есть то, что оказывается нам (массовому сознанию, на которое и направлена критика Зонтаг) сегодня недоступно. Речь, собственно, даже не идет — не только и не столько об этом — о расизме, национализме, тоталитаризме или ксенофобии, историческим воплощением которых явились Холокост, геноцид, массовые и локальные войны. В этом, словами Ги Дебора, «обществе спектакля», или — в широком смысле -перформансе, каким и Зонтаг видится современная массовая культура, Другой (переживающий боль) предстает даже не заведомым врагом, не чужим, но, скорее, отсутствующим, несуществующим, нивелированным, вытесненным из нашего сознания Другим. Наше поражение есть следствие воображаемого, пишет она, подразумевая экранную риторику, виртуальную реальность средств массовой информации, не способную дать нам представление о реальной боли другого человека. Восприятие войны, бедствия, страдания теми, кто не имел этого опыта в исторической реальности, оказывается заведомо обречено на забвение, в то время как воспоминание есть этический акт, говорит Зонтаг, память есть единственное отношение, которое связывает нас со смертью, болью, страданием другого, — иными словами, с экзистенциальным измерением нашего существования. Именно этически выверенную и критически настроенную память и рефлексию она пытается противопоставить эмоциональному и опосредованному образным представлением восприятию травмы. Принципиальную особенность травмы, о которой говорит Зонтаг, составляет то, что в контексте современной массовой культуры и средствами современных масс-медиа (куда Зонтаг включает и фотографические изображения) экзистенциальный режим существования тела переводится в режим его виртуального конструирования. Изображение травмы как предполагаемое отражение реальности здесь более не референтно самой «реальности», факту, событию бедствия. Оно самореферентно: музеи, телевидение, сеть, средства электронной коммуникации становятся единственной опознаваемой нами (теми, кто не пережил этот опыт) реальностью войны, бедствия, страдания. Их смыслы, значения, семантические границы и ценностные приоритеты вчитываются в сознание потребителя посредством масс-медийного фрэйминга и стратегий создания визуально-эмоционального эффекта/аффекта, который функционирует впоследствии как легко опознаваемая формула: «Изображение шока и клише суть две стороны одной медали» (Сьюзен Зонтаг). В книгу Зонтаг — и, думается, намеренно — не включены ни репродукции с изображением человеческого страдания, ни фотографии, ни кадры из фильмов или новостных программ, которые она упоминает: похоже, только отказ от воображаемого, представимого может вернуть нас — согласно Зонтаг — к обнаженной ясности события, равно как и позволить нам работу мысли, утраченную или — как скажет Зонтаг — «заблокированную» устойчивыми образными представлениями, которыми оперирует массовая культура и на эмоциональных эффектах от которых она паразитирует[Здесь Зонтаг, в какой-то мере, продолжает свое рассуждение, начатое в работе «Против интерпретации» (1966), об утрате, собственно, «реальности», «реального факта» под многослойным культурным напластованием интерпретаций. Хотя в обоих случаях, как нам кажется, — говорит ли Зонтаг об опосредованности факта через фотографию или через нарратив, ее концепцию можно оспорить: сам процесс рефлексии, к которой она призывает, является, на наш взгляд, актом интерпретации. А процесс размышления над тем, как конструируется и опосредуется «реальность» факта, дает нам гораздо больше знания о специфике события, чем выяснение того, как это было «на самом деле». Чему рефлексия Зонтаг и является примером]. Что можно предложить взамен репрезентации события через образ, кроме деконструкции и критической рефлексии по поводу того, как сделана «реальность» этого события, остается пока неразрешенным. Но для современной культурной ситуации такого типа критический анализ, быть может, сегодня наиболее актуален. Приведем только два примера из отечественной культурной жизни. В первый и пока что последний раз показанный в Музее Кино в 1989 году фильм Клода Ланцмана «Шоа», вызывает у неподготовленного к подобной «нешокирующей» репрезентации травмы зрителя смех или усмешку: «У нас бывало и хуже». В самом деле, вместо статистики и гор — трупов, волос и очков, с которыми у нас привычно ассоциируется Шоа [Говорим здесь, оставляя за скобками тот обескураживающий факт, что далеко не всем в нашей стране известно значение этого слова, его этимология, конкретные исторические референции, социо-политические смыслы его артикуляции в европейской культуре, равно как и слово «Холокост» далеко не у всех в России вызывает четкое представление о том, что это такое], нам показывают пустоты и паузы собственного нашего повседневного сознания «после Освенцима», переводя план самодовлеющего эмоционально-зрительного воздействия «картинки» в план неспешного интеллектуально-созерцательного диалога, к которому режиссер приглашает зрителя. Другой пример — выставка живописных работ югославского художника В. Величковича, работающего ныне в Париже, «Сполохи и раны» в московской галерее М′АРС, представившая в 2004 году московскому зрителю один из самых пронзительных способов изображения разъятого, распятого, в каком-то смысле, развоплощенного в результате религиозных и тоталитарных идеологических (здесь между ними можно смело поставить знак равенства) актов тело, образ которого, в данном случае, принципиально не поддается клишированию, поскольку изначально строится через отказ от фигуративного образа [Отказ от образности, фигуративности, характерный, скажем, для живописи пережившего Дахау хорватского художника Зорана Музича, принимает у Величковича формы больших пустых черных и цвета пепла пространств, разрываемых на полотне почти физиологически «сочащимися» ранами преданного распятию или кремированию (что у Величковича тождественно) телу]. Печально значимым здесь видится не то, что выставка прошла одной из самых незамеченных для московской прессы и публики, или, по крайней мере, не только это, а комментарии, оставляемые в книге отзывов, многие из которых прозвучали в духе не самой изысканной постмодернистской иронии («Прикольно, только сервис плохой!» и близкие этому): не будучи знакомым с картинами Величковича и опираясь только на подобного рода отзывы можно представлять себе какие угодно реальности (во множественном числе) визуального и виртуального медиа-дискурса, кроме экзистенциальной боли реального живого человеческого тела. «Нет и не может быть никакого само собой разумеющегося „мы“ там, где речь идет о боли другого человека», — говорит Зонтаг. «Когда мы смотрим на боль других» — одно из самых автобиографических ее высказываний (она умерла от рака), в котором слышится четкая этическая потребность нащупать зыбкую границу Другого, все более тщательно и виртуозно размываемую сегодня средствами масс-медийной культуры. Татьяна Вайзер |

из журнала «Индекс/Досье на цензуру» 22/2005 http://index.org.ru/journal/22/