Открытие 22 января 2008г в 19:00.

Заумник Туфанов предложил такую классификацию поэтов: одни – исправляют мир, другие – воспроизводят, третьи – украшают. И, наконец, самая важная группа – те, кто искажает или преображает мир. Вот они-то революционны.

Фотографы, по большей части, слепые подражатели реальности. Есть и «фотохудожники» – украшатели и исправители, но лишь немногие творцы действительно преображают мир. Александр Туфанов классифицировал поэтов по кругу: революционеры, по его мнению, воспринимают мир под углом 180-360 градусов . То есть глаза у них расположены на затылке.

Юрий Рыбчинский – поэт с камерой в руках. Но его снимки – вовсе не простая и ясная поэзия пушкинской эпохи, золотого века русской литературы. Нет, Рыбчинский любит сложные ракурсы: коленки толстомясой бабы, которые так и выпирают из кадра. Ему нравятся жесткие персонажи: щербатый рот и перебитый нос мужика, который улыбается во все оставшиеся зубы. Разве про такое у Пушкина прочтешь?

Далек Рыбчинский и от «народнической» лирики. У него нет истового славянофильства или всхлипа и привзвизга по отношению к замурзанному работяге: Рыбчинский смотрит на «простеца» с предельно близкого расстояния – еще немного, и тот упрется в камеру – куда ближе? Именно с этого близкого расстояния ярко видны все недостатки его героев: монашенка, поджав губки, вкушает мороженое (словно сама сомневается – не скоромно ли?), и эта монашка ему близка и понятна. Взгляду Рыбчинского совершенно не свойственна та восторженная сентиментальность по отношению к размытому «рабочему», которой грешила советская фотография семидесятых . У Рыбчинского нет интеллигентской дистанции по отношению к «народу», а значит, нет и иллюзий по отношению к нему. Уйдя из журнала «Советский Союз», он работал в котельной. Мир кочегаров ему был близок и слишком понятен.

Декаденты тут не в жилу. Туманы Серебряного века предельно далеки от снимков этого автора. Даже поэзия авангарда здесь не проходит как сравнение. Хотя у Рыбчинского полным-полно непростых визуальных решений, но он вовсе не искатель формы ради формы, и даже не автор, исследующий функции формы. Непростые решения нужны ему только для того, чтобы выразить новое содержание. Это новое содержание – советская повседневность. Та ежедневная жизнь, которая ускользала от репортеров.

Снимки Рыбчинского – это поэзия повседневности и абсурда. При этом абсурд разрывает предметную ткань реальности, а повседневность прорастает цветами безумия. Это неустойчивое равновесие между повседневным и абсурдным – то, что и задевает, и тревожит в его снимках. Если это поэзия, то поэзия Сапгира и Кропивницкого.

Для фотографа очень важно иметь глаза на затылке. Видеть иначе.

Неустойчивое равновесие – это не метафора. Это композиционная структура: она особенно важна в серии «Улица», где доминируют работы с заваливающимися домами, людьми и даже линией горизонта. Здесь камера не просто непараллельна плоскости пола или шоссе. Фотограф программно уходит от горизонально-вертикального восприятия мира. Причем уходит не в родченковщину, не в диагональную композицию.

У Рыбчинского нет кадров «из угла в угол», но полным полно кадров «под градусом». Камера слегка смещена, причем во всех плоскостях. Вот «искажение действительности» в самом прямом смысле слова. Достаточно легкого смещения, и мир вокруг выглядит иначе. Возможно, только такое «искажение» и позволяло эту советскую действительность понять и принять.

Рыбчинский снимает «кривой камерой», то есть в его руке фотоаппарат вертится и наклоняется туда-сюда. Эта кривизна, однако, является необходимым условием прямого взгляда. Фотограф не смотрит в видоискатель, чтобы избежать агрессии среды. Он наклоняет свою технику, чтобы зафиксировать то, что нельзя было бы снять в фас и в профиль. Эта камера лежит криво, потому что мир вокруг нее не может выдержать взгляда «лицом к лицу». То не камера крива, а мир вокруг; кривой мир можно прямо увидеть только кривым взглядом.

Метафизика алкоголизма в русской фотографии – тема, еще не исследованная.

Прежде всего, любимая точка зрения Рыбчинского – «от коленки». Взгляд с позиции человека, который то ли упал на землю и только-только поднимает голову, то ли уже идти не может, а только ползет, пока еще – головой вперед. Взгляд, который дает лучший результат именно там и тогда, когда герой падает, – как два персонажа, не удержавшихся на ногах на выходе из кафе «Турист», что на улице Кирова (сейчас «Кофехауз» на Мясницкой). Эх, как прежде выпивали в «Туристе»!

Это особое опьянение фотографа материалом. Творческое опьянение – как единственный способ избавления от навязчивого кошмара реальности. Неустойчивое равновесие – это знаковая структура. Все фотографии Рыбчинского – это развернутые знаки неустойчивого равновесия. Каждая действительность требует своего поэта. «Belle Epoque» вызывает к жизни Лартига, «будни великих строек» призывают Родченко. Брежневский «развитой социализм» требовал прямого взгляда кривой камеры: только такой взгляд помогал заметить весь абсурд происходящего. Фотография Рыбчинского строится на признании того, что повседневность может быть абсурдом, хотя и не должна им быть.

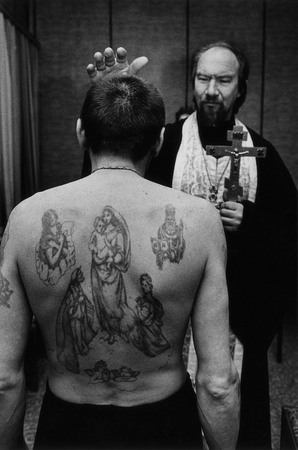

Внутри этой книги есть три зоны напряжения. Их объединяет одно – запах запретного плода. Тюрьма, церковь, вытрезвитель – то, о чем старались не говорить. Попасть в вытрезвитель – значит стать отрицательным героем стенгазеты. Ходить в церковь – встать «на заметку» в КГБ. Оказаться в тюрьме – получить пожизненное клеймо отщепенца. Плотный барьер страха держал советского человека вдали от этих зон. Поэтому в перестройку снимки таких зон (особенно тюрем) стали разменной монетой «нового взгляда» в фотографии. Ценность снимков Рыбчинского – в том, что он сделал их тогда, когда еще не было никакой перестройки. Он преодолел свой личный барьер страха до того, как это сделали другие.

Двоемыслие – ключевое слово для описания советского сознания эпохи Брежнева.

«Советский Союз» как идеальный конструкт очень сильно отличался от Советского Союза как страны живых людей. Двоемыслие было порождено этим зримым зиянием между разрешенной реальностью и параллельным миром. Разрыв порождал в сознании типического интеллигента патологическую раздвоенность. Юрий Рыбчинский смог преодолеть двоемыслие – ушел из официозного журнала и выбрал свою жизненную позицию. Эта позиция определила специфику его взгляда на советскую реальность.

Автор смотрит на церковь без слащавости, на тюрьму – без ужаса, на вытрезвитель – без морализаторства.

ПОД СЧАСТЛИВОЙ УЛЫБКОЙ

Советский Союз был страной, в которой люди не улыбались. Такой я помню Москву своего детства – сумрачным грязным городом, в котором на счастливых людей прохожие смотрели с подозрением. Глядя в советские журналы, я не узнаю этой моей страны.

Счастливая улыбка была основным способом официального выражения советских эмоций. Можно просмотреть кипу журналов – номер за номером, год за годом – и не обнаружить там другого выражения лиц. Конечно, не потому, что русские люди не страдали, а потому, что «репортаж» в социалистической прессе был мыльной оперой, а не серией моментальных снимков.

Теория «реконструкции факта» давала прочную опору для построения утопии тридцатых: гримаса счастья возникала благодаря прямым инструкциям фотографа . В конце пятидесятых фотографы восстают против таких «реконструкций», но взгляд шестидесятников неисправимо оптимистичен: моменты истины, которые их волнуют, так же эйфоричны. Способ съемки менялся, счастливая улыбка продолжала править.

Перед нами – «несоветская» советская фотография. Она лежит вне пропагандных клише, но это не значит, что у нее нет мощной мифологической подкладки. Миф, который транслирует Рыбчинский, – это не социалистическая утопия, а экзистенциальное пространство, где герои Достоевского встречают персонажей Хармса. Картонные фигурки, напоминающие кукол, выполняющих привычный странный ритуал – мужики, головы которых отрезаны рамкой кадра. И рядом, в той же серии – загадочные существа, за поверхностными социальными масками которых кроются иные миры: где находится солдат, который видит сон за стеклом автомобиля, и куда провалилась школьница, рисующая мелками на асфальте. Город Рыбчинского – это узнаваемая Москва моего детства: грязные улицы и надписи на стенах, внезапные лужи и приключения.

Но за видимым покровом этой повседневности прячется абсурд. В разных своих ипостасях – от бытовой идиотии до «загадки славянской души».

Михаил Сидлин

Выставку представляют:

Правительство Москвы

Департамент культуры г. Москвы

Музей «Московский Дом Фотографии»

Стратегический партнер музея «Московский Дом фотографии»: TOYOTA