Прочитав отзывы на статью, я ужаснулся и опять к своему другу поехал.

— Что же, — говорю, — ты, пьяное рыло, наделал? Ты не только Коркунова не успокоил, ты еще и других великих фотографов возмутил. Один прямо сказал, что пора прекращать этот национал-патриотический балаган, обозвав всех попутно помойкой. А другой, конкретно, назвал статью мракобесной. К счастью, за мракобесие пока не сажают, хотя, как сказать, «Пуськи»-то, однако, сидят. Хочешь, чтобы и нас как-нибудь вразумили?

Пить, ты, конечно, не бросишь, так научись, наконец, технике безопасности, научись культурно разговаривать в любом состоянии, а то останешься до скончания времен осужденным или нерукопожатным. Кстати, на сайте, кажется, намечается виртуальный еврейский погром — это, хоть по клоунски и смешно, и глупо, но многим противно. Местный «шариков» чересчур обнаглел, он и на рабочих теперь набрасывается, может быть, надо его унять?

— Шариков останется шариковым даже если вырос в музее. Когда он накинется на рабочих, то те просто разобьют его безумную голову. У рабочего человека чувство собственного достоинства лучше развито, чем у совестливого интеллигента, он не даст себя укусить паршивой собаке. Так что тревожиться нечего.

Люмпены не любят работать, эти ленивые подонки хотят жить за чужой счет. Я понимаю, что добросовестные рабочие для них являются постоянным укором, поэтому и незатейливый фотохудожник, катающийся по нашей терпеливой Родине на них злобно набрасывается, пытаясь их оскорбить и очернить; но у него ничего не выйдет, потому что честный труд унизить нельзя.

Нет ничего смешнее и противнее, невоспитанных сосунков, решивших заняться искусством. Наш Кулик — недосягаемый и в то же время притягательный пример для них, но они способны лишь на бездарную пародию, хотя и для этого у них вряд ли хватит смелости, а одной глупости мало, она самобытности не заменяет. Если нет ни совести, ни таланта, то о них нужно молить Бога, а не гневить Его, выказывая презрение людям труда.

— С этим ясно, но ты еще и женщин обидел, сказав, что они бездушны и бесчувственны, а они, знаешь, какие чувственные!

— Знаю, знаю. Я другого не знаю. Вот, к примеру, у замордованных жизнью русских людей проблем слишком много, аж глаза разбегаются, поэтому они их с перепугу и не решают, а просто пьют; и тогда тем для разговоров, когда они «на взводе», остается лишь две — про баб и евреев — обсуждать их им кажется легко и приятно.

А вот интересно, про что выпившие евреи на отдыхе говорят? Я не знаю, но думаю, что о своем, о русском, о бедном. Так, кажется, Гельман назвал свою выставку? Ведь все они по уши вжились в нашу культуру, в нашу душу, в нашу рашу; освоили их лучше нас — и нас, малограмотных, учат. Лучше Мандельштама о русской культуре и русской речи никто не сказал. Лучше Юрия Левитана по-русски на радио никто не выражался, а проникновеннее Исаака Левитана в русский пейзаж никто не въезжал. Про блистательных переводчиков на русский язык можно даже не упоминать, про атомных физиков — тоже. Про кино и театр лучше не заговаривать.

Я вот что с прискорбием думаю: а чему теперь мы сами можем хоть кого-нибудь научить? Вот это еще один трудный русский вопрос. На что теперь мы сами способны? Во что мы превратились? В воров и охранников? В расхитителей недр и мошенников? В то самое мещанское мурло, о котором грубо и презрительно выразился Маяковский, и о котором с тревогой и болью писал еще Герцен?

А действительно национальных проблем в мире вообще, кроме трудностей перевода, понимания и осторожного, уважительного сближения, не существует. Проблема возникает только там, где возникает любое неравенство: социальное, сексуальное, политическое или какое-нибудь еще другое, когда свободная конкуренция заменяется, как, например, было в Советском Союзе, всесильным блатом. Тогда в обществе растет недовольство, тогда милые граждане начинают сводить свои личные счеты, то есть пытаются добиться справедливости простейшим топорным способом. И тогда проливается кровь.

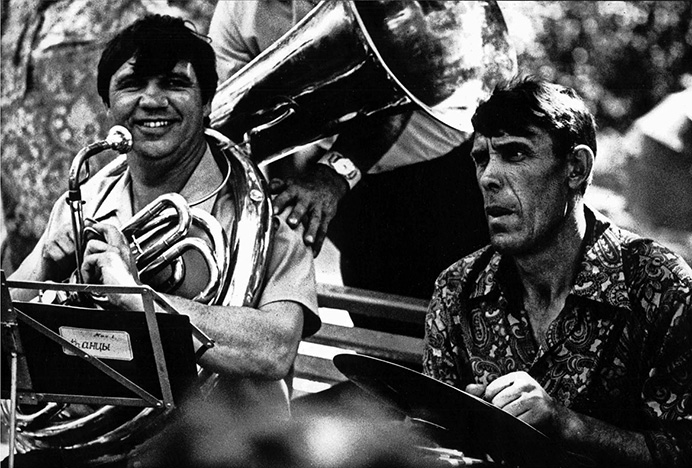

Среди фотографов конкуренция тоже заканчивалась иногда печально. На ВДНХ еще в советское время одного фотографа-бытовика, снимавшего там публику без лицензии, его коллеги и конкуренты утопили в фонтане «Дружбы народов». Символики в том особой не было. Национальным вопросом, насколько мне известно, они не заморачивались, их волновала лишь упущенная выгода и терзала понятная обида. Да и не были они так кровожадны. Они просто по-дружески держали его под мышки, а голову окунули в бассейн. Никто не хотел убивать, просто произошла «передержка», нередкая в фотографии. А умер он сам. От страха и несправедливости. А их все равно осудили.

Да, никто не хотел умирать, но все между тем умирали. Смерть не имеет ни стыда, ни совести, ни национальности, ни вида на жительства, но у нее на нас отличные перспективы. Если разобраться, все люди против насилия, кроме маньяков и мазохистов. И национальность тут ни при чем, даже раса не имеет большого значения.

Не бывает отпетых зловредных рас, бывают лишь вредные теории, временами овладевающие народными массами, и становящиеся непреоборимой силой. Но часто нас разделяет всего лишь непонимание: трудно понять себя, трудно понять другого, трудно понять даже фотографию. А уж, казалось бы, чего проще? Мертвый отпечаток, без грамотной подписи его хрен поймешь, а кто-то находит в нем неизведанные глубины. Другие же на него не только не смотрят, они даже плюнуть в его сторону не хотят. Как же их всех примирить?

Нет, если в фотографии гражданская война и возникнет, то лишь по причине всеобщей безграмотности, а не из-за дутых национальных различий. И полной грамотности тут достигнуть нельзя, потому что у фотографии нет языка, и не допросишь ее с пристрастием, хотя бы на полиграфе.

Все фотокритики врут, исходя из глубин своего естества, из своего потаенного мира и то, если врут искренне, по незнанию и убеждению, а не по оплаченному заказу.

Значит, верить можно только себе, ну, и, конечно, Богу. Но Бог о фотографии не высказывался, Его апостолы — тоже. Остается ждать лишь знамения: может, испепелит?

А фотографам остается лишь молиться, чтобы наставил Он их на ум. Тем более, что государственную идеологию вырабатывать у нас не хотят, и это правильно, потому что при беспредельном плюрализме и толерантности воровать как-то сподручнее.

Но воры-то, ладно, — это парни свои, социально властям очень близкие, — а близким можно много простить.

Беда, однако, в том, что в атмосфере всеобщей терпимости, кроме лояльных воров, размножаются также бунтовщики и властолюбивые черти, — а это уже прямая угроза верховной власти! Поэтому власть решила пугать их не только омоном, щитом и мечом но и православным крестом, а вместо советского Агитпропа использовать духовную мощь православия: пусть попы, мол, с чертями воюют и заодно учат народ уму разуму, а, главное, смирению христианскому; а воры пусть грабят его себе на здоровье по-прежнему.

В верхах, видимо, надеются, что все у нас скоро пойдет тишком да ладком. Так что, не пора ли фотохудожникам благочестивых попов на «цифру» снимать вместо надоевших уже голых баб?

Надо Бахареву с Чиликовым посоветовать. Ты не представляешь, каких композиций они понастроят!

А ведь православная церковь — это наше все, все, что, говорят, от нас, русских осталось. Хотя, может, в душе не осталось и этого.

Ну, хватит о грустном, чувствую, что разговор наш склоняется все-таки к бабам. До чего же глубоко они проели нам плешь! Какая неукротимая энергия в них мечется и страдает в поисках выхода! А они еще перестали рожать. Вот и носятся с кофрами, потому что кофры носить неизмеримо легче, чем ребенка вынашивать. Раньше к тридцати годам у женщины была куча детей. Я лично знал одну тридцатидвухлетнюю женщину, у которой было пятнадцать детей. Она работала на трех работах, а муж тем временем вдумчиво пил. Представляешь, какая была в ней и сила, и воля! И какие горы она бы свернула, если бы не рожала детей? В свете этого по-другому следует взглянуть на творческий дуэт Льва Толстого и Сонечки Берс. А что, если бы рожать детей пришлось Льву, а Софье писать романы? Кто бы из них достиг большей известности?

Теперь наши романистки, видимо, решили исправить эту многовековую несправедливость и безудержно гонят строчки. С фотографией та же история, только фотографиням значительно проще, не надо быть ни Львом, ни Татьяной Толстыми, чтобы давить на кнопку. Не надо и ничего понимать в фотографии, потому что в прессе существуют фоторедакторы, а в искусстве есть галеристы, которые, правда, тоже мало что понимают, но у них совсем другая задача, — они политики и торговцы. Сейчас для них благодать: из любого хлама всегда можно что-нибудь выбрать, особенно, если ты образованный человек.

Вот, я смотрю сегодня и вижу, что и на обычных дворовых помойках роются сплошь культурные люди, и что-то они там находят. Признаюсь, я не настолько культурен, и там не усматриваю ничего, но я не народ, а народ теперь что-то везде и во всем настойчиво ищет.

Говорят, что у каждого свой талант, надо его только открыть, а мы его, в основном, зарываем. А рыться можно и в мусоре, и в искусстве с равным успехом и удовольствием, тем более, что и в современном мусоре, и в современном искусстве общего больше, чем мнимых различий. А в пределе они любовно сливаются, как и мы спиваемся и сливаемся в беспросветной любви, в некую безличную массу. И становится, даже, непонятно кто из кого произошел: мы из мусора, или мусор из нас.

Не к месту вспомнилось, что милиционеров в народе уважительно звали «мусорами». Почему их так звали, раньше я не понимал, теперь понимаю: потому, что они возились с «человеческим мусором» и брали от него все самое лучшее, любовно снимая с каждого человека все самое ценное.

Теперь по-другому открываются нам и стихи Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...»

Сор рождает стихи, стихи теряются в соре — такой вот круговорот искусства в мусоре нашей эпохи. И за всем этим процессом раньше следили неподкупные «мусора» и еще какие-то непонятные «органы», а теперь скучно: никто ни за чем не следит, — и все приходит в упадок. Искусство неизбежно уходит на свалку, а свалка, с готовностью пополняет искусство: в музеях, на выставках, в пустых головах.

Да, как я уже упоминал, мозгов в головах становится меньше, мусора больше. Может человек из думающей и созидающей части природы добровольно, или под чьим-то благотворным воздействием переходит в ее безмозглую, пассивно страдающую часть? А мы тут о фотографиях... Впрочем, о чем бы мы тут ни говорили, все равно мы — сборище «пикейных жилетов», рассуждающих о том, чего они не понимают. Хотя, с другой стороны, чего же говорить и спорить об общеизвестном? Но неужели лучше молчать?

—Ты мне, даже, слова не дал сказать.

— А, ты, меня бы остановил.

— Кто-нибудь обязательно остановит. Я тебя просто заслушался и уснул — ты редкостный демагог, твой мозг работает, как кофемолка, но, вместо кофе перемалывает труху, которой набито твое подсознание.

— А, ты, подсыпал бы мне кофе в зернах.

— А где его взять? Теперь, даже, кофе заботливо перемолот, чтобы не утруждать нас ни чем, спасибо, хоть пища не пережевана. Все покупается и продается — блаженная эра всеобщего потребления. Жаль, что кончится она, по-видимому, людоедством.

***

— Я давно хотел тебя спросить, как ты относишься к известным словам Ленина, что интеллигенция — это не мозг нации, а ее говно?

— Во всяком случае, он имел право так сказать: интеллигенты ему очень мешали. Ему больше подходил ранний Горький, романтический певец голытьбы. Его люмпен Челкаш — это мечта о смелом, свободном и гордом человеке, а робкий крестьянин Гаврила показан как подлый и прижимистый кулак. Павел Власов был создан словно по ленинскому заказу, а «Песня о буревестнике» — это героическое оправдание безумств революции. Потом от этих безумств Горький горько страдал, оправдывая сразу обе свои фамилии. Да, он оказался пешкой в чьих-то руках, скорее всего это были руки судьбы.

Интеллигенты, действительно, принесли много горя народу, не только тем, что его безумно жалели, а главным образом тем, что его совершенно не понимали. Ребенка нужно не жалеть, а любить и воспитывать, не потакать его слабостям, а приучать к труду, закалять его волю. Так русский народ воспитывал «отец наш», Сталин, и, надо сказать, воспитал по-своему хорошо, хотя и очень жестоко. Не обошлось и без диких безумств, принявших всенародный характер. Социалистическому Отечеству нужен был крепкий и убежденный народ, пригодный для социализма, то есть для беззаветного труда и войны. Над этой воспитательной задачей работали все деятели советского искусства и литературы, их Сталин тоже заботливо воспитал, нацелил и хорошо прикормил. Их ошибочно считали «советской интеллигенцией» (настоящая интеллигенция сгнила в ГУЛАГе, поэтому ее, видимо, и называли «гнилой»), на самом деле они тоже были «шариковыми», но только идейным отцом у них был не уголовник, балалаечник и пьяница Чугункин, а несгибаемый коммунист Сталин. Но дурная собачья природа придавала им живость, гибкость и хваткость, и они старались держаться поближе к кормушке.

Для настоящего интеллигента характерна жертвенность. Интеллигентами были Альберт Швейцер, Януш Корчак, доктор Гааз — первыми почему-то всплывают нерусские фамилии. Образцом русского интеллигента у нас считался Чехов. На своих канонических портретах в пенсне и с бородкой он выглядит милым, добрым, не от мира сего, все понимающим и прощающим. Но за его произведениями видится фигура автора более сурового и беспощадного к человеческим недостаткам, чем мифическая фигура «железного Феликса». Миропонимание Чехова, я думаю, было ближе всего к ленинскому: он не жалел человека, он его понимал, и человек этот ему не нравился.

Образцом советского интеллигента, не запятнанного сотрудничеством с властью, считался у нас почему-то только академик Лихачев, вероятно, люди правы. Из болота, в которое мы попали, теперь даже многие советские писатели и режиссеры видятся нам подлинными интеллигентами, но это лишь говорит о глубине нашего падения. Из советского же далека вся «прогрессивная» культура девятнадцатого века виделась нам идеальной. Как же! Ведь, именно она привела нас к освободительной революции! Ведь, именно любовь к «маленькому человеку» породила ненависть к его угнетателям! И вот, оковы тяжкие пали... Но освобожденный народ вдруг оказался не милым, добрым и благодарным, а просто буйной толпой разбойников, но не добрых и сказочных, а страшно реальных.

Народную стихию пришлось жестоко обуздывать после того, как она сделала свое кровавое дело. И все это совершалось для народного блага, и здесь я ни капельки не шучу, потому что любая власть милосерднее дикого безвластия. Теперь, сам решай, что такое интеллигенция. Она даже и не говно, ведь говно никому не мешает, а интеллигенция, кажется, мешает всем, путаясь у всех под ногами.

— Какое счастье, что мы с тобой не интеллигенты и никому не мешаем, а то эти «шариковы»...

— Кстати, о Шарикове, бедняге не повезло в том, что профессор Преображенский и доктор Борменталь оказались лишенными интеллигентских предрассудков и способными остановить монстра, порожденного ими. Настоящие интеллигенты, скорее, дали бы себя безропотно сожрать Шарикову, чем покуситься на его преступный разум. И перед «швондерами» они были бессильны, так как органически не способны к внутривидовой борьбе. Они — исключения из жизненного закона, поэтому их исчезающе мало. «Шариковы» же плодятся, как крысы и сами себя постоянно грызут. Иначе, видать, пока в жизни нельзя, а как будет дальше — неясно.

Интеллигентность и альтруизм — очень близкие понятия. Интеллигенты не ищут собственной выгоды и кажутся даже лишенными чувства самосохранения, поэтому считаются чудаками, а на самом деле, являются жертвами и героями. Я думаю, и капитан Тушин был интеллигент, и Александр Матросов, хотя интеллектуалами их трудно назвать. Русская интеллигентность мало связана с образованностью и умом, она связана с самоотречением.

— Жаль, что мы с тобой не интеллигенты...

— Да, мы с тобой совсем другое говно. А вот Христос стал, кажется, первым известным жертвенным интеллигентом. Он дал пример, с него все и пошло. Вся эта шизофрения. В частности, раздвоение личности на бессмертную душу и бренное тело. Возникло понятие совесть, появились неоправданные надежды. Начались религиозные войны, развилось ханжество и лицемерие, цельный человек стал раскалываться, его раздирали сомнения буквально во всем, стремление к научному познанию вступало в конфликт с желанием веры, — и это предвещало его гибель. Вся наша история — это два тысячелетия балансирования на краю гибели. На этом пути были спады, подъемы, повороты, движение вспять, топтание на месте... И вот, кажется, мы летим в пропасть.

А сколько идиотов породило образование! Ведь, вся отвлеченная философия — чушь, потому что с жизнью не имеет точек соприкосновения. Религии хоть на что-то годны, а это циничное самоудовлетворение специфически организованного ума ни на что не годится. Философы хуже «шариковых», непонятно даже, кто их породил? Смятенный дух или поврежденный ум? Хотя «шариковы» тоже не сахар, с ними надо быть настороже. Их дурную энергию надо своевременно и умело расходовать. Раньше хоть были гигантские стройки, была целина, — и люди, вернувшиеся с войны, отвыкшие от труда и привыкшие к крови, сразу включались в работу, отбиравшую и время и силы. А теперь у нас много свободного времени и достаточно молодых профессионально обученных людей, чтобы устроить настоящую бойню. А главное, большое количество идиотов, которые этого хотят. Меня самого тоже иногда подмывает на глупость... Жизнь стала уж очень мерзка. Поэтому спиртное нельзя у нас ограничивать: сухой закон всегда приводил к бунту, революции и войне. Душа болит, сердце бунтует... Приходится пить, чтобы хоть голова пришла в норму.

— Совсем ты себя не жалеешь.

***

Я ехал домой, вспоминал разговор и думал о «шариковых». Конечно, это люмпены, художественной богемой их не назовешь. Конечно, это дно общества. Но почему это «дно» так успешно и нагло лезет наверх, причем не только в области искусства? Ведь известно, что «подонки» всплывают на поверхность общества и даже занимают в нем видное положение лишь в переходные периоды развития, во времена переворотов. Значит, наша революция продолжается, несмотря на охватившее нас мещанство? Поэтому, видимо, «культура хама», о которой предупреждал Мережковский чуть более века назад, опять востребована и вылезла на поверхность. Почему на этот раз «грядущий хам» явился нам в образе «патриота»?

Но люди уже не хотят задумываться, им просто не хочется, и они не совсем уже люди.

<< Начало Продолжение >>