«Нет памяти вообще – есть контактные листы,

и по ним можно тот или иной день вспомнить от и до»

Игорь Мухин, фотограф

Вряд ли о городе, человеке и памяти можно написать лучше, чем это сделал Итало Кальвино. В своих «Невидимых городах» итальянский писатель, всегда очень свободно относившийся к литературным нормам и устоявшимся жанрам, придумывает новый поворот в истории про прозу в стиле road-movie. В его романе воображаемый Марко Поло описывает воображаемому хану Кублаю места, которые существуют на грани увиденного и выдуманного. «Надстройка» также важна, как и реальный опыт – и что на самом деле может быть правдивее? «Всякое другое место – это зеркало в негативе. Путешественник видит в нем то малое, что ему принадлежит, и обнаруживает то, что он не получил и никогда не получит», – пишет Кальвино.

Из инструментов (условно) фиксации (условно) объективного у Марко Поло было слово, однако его способом плясок по мотивам истории, «основанной на реальных событиях», при определенном (фантастическом) положении дел, вполне мог оказаться фотоаппарат. И тогда мы, зрители/читатели, получили бы универсально-персональный срез, оксюморон с веером вариантов прочтения/просматривания. И, поверьте, не было бы ничего правдивее этой рулетки комбинаций. Камера – зеркало, взгляд фотографа – точка отсчета бесконечных сюжетов. Не переключайтесь.

То, что у каждой страны свой запах, я узнала в 12 лет.

Мама со своей сестрой тогда впервые вернулись из Польши, куда, как и многие другие наши соседи и знакомые, они ездили торговать разными вещами первой и не очень необходимости. Полосатые сумки набивались пластиковыми ковшиками, ситечками, стеклянными детскими бутылочками, резиновыми перчатками и другими вещами, которые, по необъяснимым причинам, у поляков «хорошо шли».

По возвращению из нового мира, вместе с мамой в комнату зайдет странный запах «другости». Казалось, им было пропитано все, что она доставала из, постепенно волшебно пустеющей, полосатой сумки: некрасивый, купленный за вырученный товар, свитер «на вырост» с иностранными буквами на груди, джинсы-варёнки, блок жвачек, сникерс, связку бананов... По мере того как сокровища раскладывались по дивану, запах пробирался и завоевывал наш привычный мир, пока еще с настороженностью осмысливающий идею тающей во рту жевательной сладости, с цветным фантиком – на память.

«Неужели ТАМ все настолько другое, что даже воздух ощущается иначе? – спрашивала я тогда себя, нарезая сникерс на кусочки толщиной в пару сантиметров, чтобы растянуть удовольствие от новинки хотя бы на пару дней. – Как же они им дышат? Понимают ли, он – другой?»

Монолитный скелет идеологического багажа из пионеров, макулатуры и красных галстуков, даже с условием восхищения смелостью неправильной капиталистической пионерки Саманты Смит, вряд ли способствовал появлению мыслей о грандиозности и вариативности мира. А запах, который из каждой поездки привозила мама, время на сомнения в близости «другой» реальности не оставлял. Она существует! (И сникерс – тоже).

В 12 лет, с активно подпитываемыми религиозной бабушкой теориями о конце света в 2000, я вряд ли могла себе представить, что не только побываю в нескольких десятках реальностей других запахов, но и даже научусь их не бояться. Второй раз такое же сильное, почти детское, удивительное ощущение страны – как другого воздуха ворвется в лёгкие только 20 лет спустя, когда через распахнутую в полночь дверь самолета, сонная, но взволнованная, я впервые вдохну Африку.

Какие же удивительные ощущения способен принести первый смелый глоток неизвестности! Какой потенциал очарования, вызова и наслаждения красотой и инаковостью чужих миров скрыт в нем, словно в сжатой пружине.

И разве, чтобы принимать различия, не достаточно просто дышать?

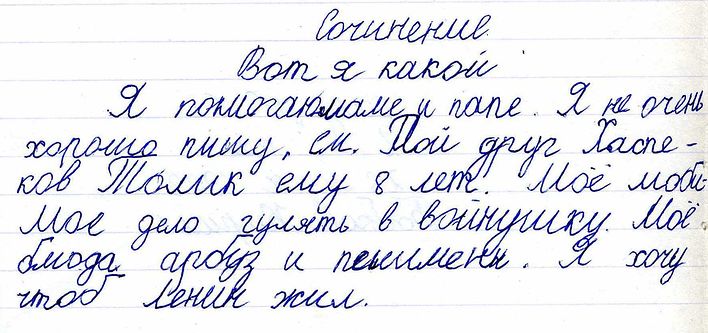

Рассматриваю фотографии 1990-х, и воспоминания из советского детства сами по себе соскальзывают многоточиями воспоминаний со стола: радость от пачки крохкого земляничного печенья, который дед Станислав привозил в качестве угощения, пончики в школьной столовой, газировка в магических автоматах за 1 копейку – пили тогда из общественных стаканов, которые почему-то никому не приходило в голову красть. Сбор макулатуры по соседям, отряды-«звездочки» по 5 учеников в каждой для контроля чтения у отстающих, трепетный приём в пионеры в Хатыни под Минском.

С развалом СССР воспоминания обретают серые оттенки: на тот период как раз пришелся переходный возраст, сметана по талонам в пустом универсаме «Рига», очереди, какая-то бесконечная как «Война и мир», зима. Даже семейные фотографии, которыми баловался тогда отец, – с композициями, распадающимися по углам застуканными в полночь тараканами, игнорирующих мелок «Машенька» из популярной рекламы. Протесты, уроки истории без учебников, конфликты, драки, милиционеры в школе, первый алкоголь и первые самоубийства одноклассников… Настоящую правду тогда знали только Багров-Бодров и трамваи под музыку «Наутилиуса». Постоянно приходилось что-то кому-то доказывать: то местным хулиганами (кто-то сейчас сидит, кто-то уже на том свете), то физруку – перед ним я отстаивала право одноклассниц не сдавать нормативы в дни менструации. Тайком пили пиво, пробовали курить сигареты – их покупали поштучно в любом из массы вдруг вылезших из ниоткуда ларьков. Паспорт никто не спрашивал.

Помню, и первый настоящий концерт – это была никому в 1997 году не известная группа «Мумий тролль», выступавшая в очень, как мне казалось, криминальном месте (хотя что тогда было некриминальным, простите?) – дискотеке «Реактор». Лагутенко опоздал часа на три, потом мы узнали, что он фотографировался и давал интервью «Музыкальной газете». Начало затягивалось безобразно долго – мы терпеливо ждали у сцены, с ужасом опасаясь, что мамы будут искать по милициям. Кстати, на концерт Лагутенко я тогда уговорила пойти одноклассницу, которая взяла с меня обещание, что я с ней тоже схожу на концерт ее любимого исполнителя – за компанию. Киркорова.

Когда задумываешься всерьез, понимаешь, что являешься, без преувеличения, свидетелем целой эпохи, наблюдателем вороха необъяснимых необратимых перемен, навсегда увязанных в пучок детских и подростковых проблем, которых сегодняшней молодежи никогда не понять. Хотела бы я родиться, будь у меня выбор, в нулевых? Не носить пионерский галстук, не пересматривать «Гостью из будущего» и «Гардемарин» с предательской слезой, не испытывать щенячью щемящесть под «Ветер перемен» советской Мэри Поппинс? Определенно – ни за что! Детство в СССР и юность на руинах большого, пусть и фальшивого мира, сделало поколение теми, кем мы являемся сейчас. В моем случае, наверное, нетерпимой к фальши, чрезмерно доверчивой к людям, не умеющей держать дистанцию. И да – бесстыдно «вечно молодой».

Москва, как и тогда, в 1997, встречает всплеском деловитых, спешащих спин. Поток обрывков фраз, река безымянных лиц и хор унылого чавканья сапог по околовокзальному снегу. Воображаю себя экзотическим необитаемым островом в океане толп. Мне нравится чуждая столице идея уютной размытой идентичности: я никуда не спешу, здесь нет никого, кто бы меня ждал. Подобное ощущение анонимности на грани безнаказанности – московский landmark. Тут все – немного маскарад, немного слишком глубокий разрез провокационный свободы. Сначала разрезал – а потом, смущенно, думаешь: а что с этим делать дальше. У европейцев дальше, определенно, шла бы игра «по плану» – у нас, неприрученных роскошью свободы, следующий шаг – либо слишком, по-странному, до жалости, мало, либо перебор. Свобода нам либо жмет, либо сразу навырост.

Города, которые мы выбираем, действительно «делают» нас. Словно люди, окружающие в повседневности переживания часов госпожи Вирджинии Вульф, они наполняют будни особенной густотой, плотностью и темпом, сушат и золотят кожу, путают волосы, даже меняют цвет глаз. Наши города – не всегда битва на выживание, сражение с транспортной давкой или дуэли с визуальным шлаком. Они могут охранять и лелеять, загадывать загадки, задувать в уши старые секреты или делиться последними сплетнями. Добрыми великанами, по ноздри погруженными в реальное или воображаемое море, они наблюдают за прогулками своих жителей или временных странников, изредка, в сумерках, пыхтя холодным ветром.

Выбирая город, мы выбираем себя, причем на кону такой сделки – не что иное как исключительность жизни. Той самой, с артиклем и с большой буквы.

Город, как и случайный собеседник в полуночном баре, имеет два возможных сценария: до полуночи или до утра.

Я хотела бы проснуться там, где я не буду знать никого, а никто не будет иметь желания и интереса узнавать меня. Условность рассвета наполнила бы смыслом немытую с вечера бабушкину чашку с фигурным сколом, прошлась бы ленивым пальцем по чужому подоконнику... тут не работают телефоны и слабо тянет интернет, здесь ты – не более, чем еще одна соседка без адреса, с акцентом, географию которого определишь далеко не с первой попытки. Правильный нотный стан адреса – так обязывает. Может лучше вернуться в начало абзаца, и….?

Если задуматься, кто из нас на самом деле, определенно и с математической точностью, мог бы считать себя действительно «найденным»? Какое-то число, частично и временами реально осмысленных минут, гроздья прокручиваемых магнитофонной лентой в голове любимых воспоминаний, марафон будней в неминуемый закат улыбки неизменного ироничного вопроса «зачем?» Хаос эффекта разорванной хлопушки, конфетти абсурда, карнавал скучных масок.

Но вот, что реально смешно: несмотря на то, что мы вечно и драматично неискренне потеряны, на самом деле мы никогда и не терялись... Все ведь на поверхности, всем просто лень погружаться. Быстрее, выше, бессмысленнее! И реально найти нас вряд ли кто-то действительно хочет, или вообще, если по-честному – пытается. Потому что, как писала одна итальянская писательница, все всегда думают, что уже всё знают, вот в чем проблема. А в реальности – никто и ничего. И исключений здесь не бывает.