Фотографические штампы

Пример со снимками музыкантов на войне показывает стремление фоторепортёров не ограничиваться совокупностью одних лишь батальных эпизодов. Достаточно беглого взгляда на любую выставку или альбом, посвящённые фронтовой фотографии, чтобы стало ясно: одни и те же сюжеты (или, говоря языком профессиональной фотокритики, – мотивы) кочуют от автора к автору. Причём у меня не поворачивается язык упрекнуть их в лености мысли или, тем более, в заимствованиях. Просто в самом предмете – войне – немало, говоря терминами эстетиков-компаративистов, «бродячих сюжетов». Шагающие в боевых колоннах солдаты, летящие самолёты, ползущие по полям танки, – это, как говорится, исходные данные, тематическая основа, её затем фотожурналисты варьируют, исходя из обстоятельств. То солдатские массы не идут, а бегут, причём нередко густой цепью, то самолёты пикируют, то танки стреляют. Весь этот набор повторяется буквально у каждого. Избежать его невозможно по определению. Мастер репортажа отличается от новичка или ремесленника лишь тем, что он умеет эти обязательные для событий Второй мировой войны элементы запечатлеть нестандартно, по-своему.

Не стану здесь приводить множество примеров этой вот маловыразительной фронтовой фотографии. В большинстве своём она осталась на страницах газет и журналов – тех их выпусков, что теперь хранятся лишь в крупных библиотеках. На выставках и в фотокнигах, альбомах, многотомных монографиях представлены, в основном, работы, уже прошедшие первичный отбор, – сначала авторский, а затем и редакторский. Правда, многое тут зависело от их вкуса, критического взгляда на самого себя или принципиальности редактора. В те дни, когда отмечался очередной юбилей Победы – в особенности в 1965 и 1975 гг. – желание составителей приуроченных к дате выставок и альбомов непременно дать неведомые прежде снимки и поразить зрителей, а также читателей, количеством представленных работ вело к откровенному снижению творческих критериев, что сказывалось на итоге.

Конечно, даже великолепному фотожурналисту на войне не раз приходилось снимать протокольные кадры: заседания штабов, где генералы склоняются над картами местности, офицеров на командных или наблюдательных пунктах, допросы пленных и т.д. Как и в мирной жизни, эти – увы, совершенно необходимые для фиксации и составляющие немаловажную часть фотоинформации сюжеты в жанре группового портрета оказываются, чаще всего, маловыразительными. Даже в тех случаях, когда фотограф, прибегая к методам постановки, командует своими персонажами, ставит их в определённые позы, результат не становится намного лучше.

Мне кажется, нет большего греха для фотографии, посвящённой войне, тем более такой, какой стала война 1941–1945 гг., чем постановка. Чтобы понять живучесть этого приёма, возникшего в первые годы существования светописи, надо вспомнить обстоятельства, предшествующие началу войны. Не только соперничество с живописью, но и объективные причины – низкая светочувствительность фотоматериалов, длительные экспозиции, требуемые для получения изображения, несовершенство съёмочных камер – все способствовало консервации старых, идущих чуть ли не от времён дагерротипии, приёмов. Могу напомнить признание одного из лучших мастеров советской фотографии, известного новатора Бориса Игнатовича, о том, как он отправлялся всего за 10 лет до начала войны в командировку: «...мой ручной багаж состоял из двадцати дюжин стеклянных пластинок, походной лаборатории с химикатами и самодельной лампы-вспышки с запасом магния и бертолетовой соли. А на спине деревянный фотоаппарат с треногой»1.

Конечно же, это чудо, что при таком оборудовании делались репортажные снимки. Правда, появление «лейки» (а вслед за нею и отечественного «ФЭДа») в корне изменило условия работы фотожурналистов. Однако приёмы организации кадра в значительной мере сохранились. Соблазн «поставить кадр» остался. Он, кстати сказать, имел серьезную подпитку от эстетических представлений, получивших распространение в предвоенное десятилетие. Ведь именно в ту пору был провозглашён в качестве творческого метода всех видов советского искусства социалистический реализм, а вместе с ним – и ориентация на красивость. Фотографии этот негласно действующий постулат художественной культуры коснулся, пожалуй, больше, чем других. Ну, а, кроме того, у фотографов, которые, конечно же, уступали представителям других муз в умении обходить рифы начальственных указаний, это требование власти воплощалось с более откровенной последовательностью.

То, что у мастеров уровня А. Родченко или Б. Игнатовича выступало в качестве вынужденного условия творчества, которое следует включить в процесс создания произведений, у фотографов менее высокого класса, да ещё оказавшихся в военной обстановке, где каждый автор испытывает понятный цейтнот, стало шаблоном, «отмычкой», с помощью коей решались многие проблемы. Поэтому, наверное, в коллекции снимков у некоторых авторов, в том числе, к сожалению, и у самых известных, немало таких, где явственно ощущается стремление решать общественно-важные темы не наиболее естественными для фоторепортажа способами, а средствами откровенной, демонстративной постановки.

Уже в первые дни войны фотокорреспондент «Правды» Александр Устинов сделал серию групповых портретов москвичей, записавшихся в народное ополчение. Все они сняты одинаково: люди стоят на переднем плане (за ними детали городского пейзажа, что зримо воплощает метафору «за ними – Москва»), изображая на лицах крайнюю решимость и готовность отстоять столицу перед врагом. Примкнутые к сжимаемым в руках винтовкам штыки, демонстративность, застылость поз и «комплиментарный», чуть снизу, ракурс съёмки, – все призвано выразить уверенность в грядущей победе. «Истребители танков» – так назван парный портрет Устинова – тоже с пейзажем «за» и целеустремлённостью на лицах. Однако хоть сколько-нибудь внимательный зритель тут же заметит, что два истребителя собираются идти против стальных машин все с той же, образца 1891 года, винтовочкой с примкнутым к ней штыком, а также с одной на двоих гранатой.

Во многих снимках – в особенности тех, что изображают воинов первых месяцев после 22-го июня 1941-го – чувствуется стремление подбодрить сограждан, дать им знать, что страна приняла вызов, что она имеет все необходимые для обороны ресурсы, что люди полны героического настроя. При этом очень часто в репортажных фотографиях нет того самого главного, что, собственно, составляет предмет всякого репортажа – реального, зафиксированного камерой СОБЫТИЯ. Центр тяжести с события, с действия нередко переносится на субъект действия, на человека. Отсюда статичность фотографического рассказа, статуарность поз, откровенная постановочность мизансцен.

Характерно, что эти качества советской фотографии не остались не замеченными в профессиональной среде. Однако критики попытались статику снимков, сделанных отечественными авторами, объяснить их... публицистичностью. В книге, посвящённой творчеству Аркадия Шайхета (этот выдающийся мастер начинал, как и Б. Игнатович, ещё в 1920-е гг.), можно прочитать следующий пассаж: «Если для наглядности сравнить коллекцию снимков Шайхета с коллекцией его западного сверстника, такого же крупного фоторепортёра, типичного для той эпохи, то сразу бросится в глаза, что коллекция советского мастера прежде всего публицистична, западного – событийна»2.

Если отбросить ту внешнюю, постановочную публицистичность, которая, фактически, подчас прикрывала собой неумение некоторых репортёров разговаривать языком запечатлённых фактов, то, действительно, отличие советских военных фоторепортёров лежит в сфере их отношения к фиксируемым явлениям. Его можно назвать термином «публицистичность», хотя, конечно, этим понятием названное отличие не исчерпывается.

Сравнение советской фронтовой фотографии с военным фоторепортажем других стран, действительно, обнаруживает ощущаемое глазом своеобразие. Его нелегко выразить в словах и строгих определениях. «Публицистичность», пожалуй, – лишь одна из попыток обозначить отличие. На самом деле, тут есть серьёзное поле для анализа: торопливость и категоричность выводов недопустима.

В истории фотографии, начиная со съёмок Крымской войны, во фронтовом репортаже преобладают работы профессионалов-специалистов по военной съёмке. Они чаще всего не принадлежат к воюющим сторонам, представляя сообщество тех, кто знает дело и умеет снимать войну в её подробностях на грани риска для собственной жизни. В 1947 г. в Париже было создано независимое творческое агентство Magnum. Его учредителями стали три знаменитых фотографа: Анри Картье-Брессон, Роберт Капа и Чим (псевдоним Дэйвида Сеймура). Два последних были мастерами военной фотографии: они как истинные профессионалы, узнав об очередном конфликте где-нибудь на краю земли, тут же мчались туда, чтобы в своих снимках рассказать людям о каждой новой войне.

Капа погиб в Индокитае, а Чим – в Египте. Но и после их гибели Magnum, в котором теперь объединены лучшие репортёры из разных стран мира, присутствует во всех горячих точках земли. Они – замечательные мастера своего дела, умеют рассказать о войне как трагедии для всех, не только для побеждённых, но и для победителей. Но, понятно, верные журналистской этике, военные фотокорреспонденты не смеют даже самым лёгким намёком обозначить свои гражданские симпатии к одной из воюющих сторон.

Я привёл в пример наиболее распространённую модель военной фотожурналистики, чтобы стала яснее неповторимость советской фронтовой фотографии. Её представители не скрывали своей тенденциозности. Они ставили целью не только объективно информировать о том, что происходило на фронте и в тылу, но и воспитывать ненависть к врагу, укреплять веру в грядущую победу, славить героев – даже если они вели войну без правил.

Изображение и слово

Публицистичность, открытая тенденциозность, субъективность, отказ от некоторых понятий журналистской этики и т.д. – этот ряд понятий можно продолжать – проявлялись в советской фронтовой фотографии самыми разными способами.

Некоторые из них выходят за пределы непосредственно фотографических средств. Я имею в виду, прежде всего, текстовые подписи (так называемые «подтекстовки») к снимкам или их названия, помещённые непосредственно под фотографиями. И та, и другая «помощь» словом фотоизображению была совершенно необходимой. Она, прежде всего, конкретизировала содержание кадра, которое, как уже говорилось выше, нередко выглядело довольно общим.

Иногда фотограф работал в тандеме с пишущим журналистом (я уже упоминал «связку» К. Симонов и Я. Халип), нередко небольшие, в основном, поясняющие тексты писал сам. Впрочем, эти подтекстовки остались на страницах фронтовых выпусков газет, а на фотовыставках, в альбомах и фотокнигах присутствовали и продолжают присутствовать одни лишь названия снимков. В основном, конечно, они носят назывной, обозначающий фактическое содержание изображённого, характер. Но в некоторых случаях эти названия предлагали определённую трактовку снимка, иногда более удачную, иногда слишком уж прямолинейную, – зато всегда недвусмысленную в своём пропагандистском содержании.

Снимки первых недель войны в особенности нуждались в энергичных подписях. Вот некоторые из них: «К защите Родины готовы!», «Их обездолили фашисты», «Следы фашистской расправы», «В атаку!», «Операция прошла успешно!», «Не дошла до дома», «Возмездие», «С танка – в бой!», «На Одессу!», «По пятам врага», «Стоять насмерть!» и т.д.3.

Другие снимки подсказывали зрителям ту эмоциональную канву, в русле которой им следовало бы воспринимать увиденное. Георгий Липскеров, скажем, любил использовать в своих названиях слова из популярных в те годы песен. Так, снимок, где артиллеристы, впрягшись, помогают грузовику вытянуть из непролазной грязи орудие, он назвал «Путь-дорожка фронтовая...» (слова из песенки фронтового шофёра, которую с успехом исполнял Марк Бернес). А жанровую фотографию – одну из немногих удач в рассказе о жизни солдат между боями, – ту, где двое бойцов лежат ничком рядом, спят, а между ними уместился, согреваясь их теплом, щенок, – сопроводил словами из песни Василия Соловьева-Седого «Пусть солдаты немного поспят...»4.

Лирическое, как бы выводящее зрителя из напряжённого состояния борьбы с врагом, слово все же было чрезвычайной редкостью в названиях военных снимков. Гораздо чаще там использовались слова, имеющие отчётливо-пропагандистский, идеологический смысл. Знаменитый снимок Ивана Шагина, где показан раненый (у него перевязаны голова и правая рука) офицер, который что-то кричит, размахивая левой рукой, назван выразительно – «Политрук продолжает бой». Вполне возможно, что безымянный герой этого снимка – вовсе не комиссар, а командир роты (на отпечатке можно рассмотреть лейтенантские звёздочки), однако с таким названием фотография полнее отвечала требованию всячески подчёркивать роль коммунистов на фронте.

Впрочем, и сами фотокорреспонденты на войне ни на минуту не забывали, что они – бойцы идеологического фронта, что их задача не только (а, может быть, даже не столько) фиксировать происходящее, сколько своими снимками возбуждать в зрителях – а это были и солдаты, и мирные граждане, которые в ту пору все жили ненавистью к врагу и верой в грядущую победу. Не стану специально перечислять снимки – их было очень много, где трактовались сугубо идеологические сюжеты: партийные собрания во фронтовых условиях, приём в партию в перерывах между боями, обозначение ведущей роли политработников. Подчеркну лишь общий тон «фотографической речи», который все 1418 дней войны был приподнятым, пафосным, а подчас и откровенно пропагандистски-ходульным. К счастью, подобного рода снимки в большинстве своём остались на страницах изданий того времени, но некоторые из них, принадлежащие руке известных мастеров, продолжают жить и в книгах, антологиях, альбомах, изданных в последние годы.

Мало кто из фотокорреспондентов удержался от соблазна сделать снимок, в котором бы главным смысловым моментом был дорожный указатель с обозначением крупного города и количества километров, оставшихся до него. Особенно много таких фотографий стало в конце войны, когда советская армия шла по Европе. Но и до этого репортёры, случалось, не отказывались от помощи слова, написанного в кадре. Даже такой признанный мастер, как Аркадий Шайхет, не удержался от использования словесной подсказки: его «Форсирование Днепра» включает фанерный щит, на котором написано «Даешь Киев!» Щит этот, понятно, относится к пропагандистскому обеспечению боевых действий, которое вменялось в обязанности политорганам: самим солдатам такие призывы были ни к чему. Но фоторепортёр, будем называть вещи своими именами, согласился играть в эти «игры».

Больше того, воспитанный на процветавшей в предвоенную пору эстетике постановочной фотографии, он позволил себе срежиссировать происходящее событие. Из группы солдат-плотников, рубящих плоты для грядущей переправы через Днепр, он выделил на переднем плане одного, который, в отличие от других, не работает, а, подняв голову, смотрит на небо. Этот жест должен сообщить зрителям об опасности налётов вражеской авиации и, в связи с этим, подчеркнуть героизм казалось бы прозаического труда солдат, вооружённых кроме винтовок топорами. В связи с последним обстоятельством у центрального персонажа композиции в правой, обращённой к зрителям, руке мы видим крупным планом орудие плотницкого труда.

Откровенная литературность снимка, решённого по канонам изобразительного искусства, – обратите внимание, что солдат, смотрящий вверх направо, поставлен в левой части снимка, что позволяет его взгляду «держать» пространство, – создаёт у зрителя определённое недоверие к фотодокументу. Строго говоря, это уже не репортажный снимок, а написанная фотохудожником картина, явление в той же мере из мира изобразительных искусств, сколь из мира собственное фотографии.

Эту грань фотография не раз переходила и продолжает переходить по сей день5. Вопрос заключается в том, насколько такие фотографические «кентавры» допустимы в самой острой разновидности репортажа – во фронтовой фотографии. Причём речь здесь идёт не только об эстетике, но и об этике профессии.

Известен случай подобного рода, который вызвал немало споров в фотографической среде. Дмитрий Бальтерманц в только что освобождённой от врага Керчи снял группу мирных граждан, пришедших на берег, где незадолго до того были расстреляны фашистами заложники, чтобы отыскать среди трупов своих родных и близких. Люди бродят между чернеющих на сероватом песке тел, кто-то уже нашёл родного человека и причитает над ним. Не стану пересказывать содержание снимка, все, кто его видели, отмечали трагическую силу запечатлённого камерой момента.

Но в том-то и дело, что автор не ограничился только тем, что заключено в самом моменте. Он решил усилить впечатление, возвысив увиденный объективом факт до значения образа. С этой целью, работая над выставочным вариантом снимка, фотограф впечатал в него отдельно, в другое время и в другом месте снятое небо. Грозовые, тяжёлые тучи, такое же, как и во всей композиции, черно-серое светотональное решение, – конечно же, «чужое небо» решительно усиливает силу образного воздействия фотопроизведения на зрителя. Однако ценой этого усиления становится определенная раздокументированность положенного в основу события. Недоброжелатели Бальтерманца, знакомые с разными вариантами неба на снимке, в пылу полемики высказывали предположения, что в конце концов ради создания у зрителей нужного впечатления от трагического сюжета можно было бы воспользоваться и услугами статистов, которые изображают как живых, так и мёртвых.

Конечно, нарушение некоторых правил репортажной фотографии компенсировалось сильным художественным эффектом, который возникал в итоге. С каждым годом, отдаляющим нас от событий эпохи Великой Отечественной войны, соотношение факта и возникающего на его основе художественного образа менялось. Для зрителей, в отличие от военных историков, все большую привлекательность приобретали образные достоинства снимков. Подчас даже они стали отрываться от фактической основы, воспринимающейся тут, как в изобразительном искусстве, в качестве жизненного материала, которым пользуется художник, сочиняя свою композицию.

Так случилось со знаменитым снимком Макса Альперта «Комбат». На большинстве выставок, посвящённых фронтовой фотографии, в книгах и альбомах, – на обложках, на плакатах воспроизводится обычно именно это произведение. Оно и само звучит как яркий, превосходно сделанный плакат. В отличие от своего коллеги Д. Бальтерманца, признавшегося в «сочинённости» знаменитого снимка, автор «Комбата» в изданной много позже книге настаивал на репортажной подлинности снимка. «Как только был отдан приказ о выступлении, – писал М. Альперт, – солдаты в полном боевом снаряжении вышли из окопа и залегли. Комбат вышел из блиндажа следом за ними. Повернувшись по направлению к бойцам, высоко над головой подняв револьвер, он в патриотическом порыве звал бойцов в наступление... В те считанные секунды, когда комбат приказывал бойцам действовать, я наблюдал за ним через видоискатель «Лейки», оставаясь в блиндаже, у его входа»6.

Достаточно представить себе «топографию» описанной фотографом сцены, чтобы, сопоставив её с разворотом фигуры комбата, обнаружить некоторые нестыковки. Взгляд камеры таков, что она оказалась не сзади офицера, как явствует из авторского описания, а впереди него. Сначала идёт цепь солдат (они видны на заднем плане), затем сам комбат и после этого – снимающая камера. Говоря иными словами, будь этот снимок сделан в режиме подлинного репортажа, М. Альперт должен бы находиться не в блиндаже, а где-то в зоне между комбатом и противником.

Даже беглый анализ показывает, что подозрения многих критиков и коллег фотомастера о том, что перед нами все-таки превосходно сочинённая и поставленная композиция, не лишены оснований. Недаром в фотографической среде ходили упорные слухи, что снимок этот сделан ещё в довоенную пору, во время учений. Сам автор, как бы отвечая на недоверчивые предположения, даёт своё объяснение: «Эта фотография, – пишет он, – мне представляется счастливейшей творческой удачей, предвидеть которую, конечно, не мог, но для появления которой была все же предпосылка: авторский замысел»7.

Если репортажные условия съёмки знаменитого кадра способны вызвать определённые подозрения, то наличие предварительного замысла, который, собственно говоря, направляет творческие поиски фотографа, можно только приветствовать. Оно означает, что репортёр не ограничивался бесконечным «щёлканьем» затвором своей камеры в расчёте на то, что там, в редакции, отберут то, что надо. В этом вопросе, кстати сказать, состоит ещё одно отличие советского военного репортёра от его западных коллег. Идеологическая «накачка» советского фотожурналиста требовала от него, чтобы он не был сторонним наблюдателем происходящего, не просто фиксировал увиденное, но давал его осмысление. Поэтому прежде чем поднять камеру, многие фронтовые репортёры думали о конечном итоге. Некоторые, как говорилось выше, по этим причинам не снимали вовсе, пропустив, не зафиксировав для истории многие бесценные мгновения войны.

Так или иначе, в снимках четырёх военных лет, сделанных советскими фоторепортёрами, наряду с документально-фактическим началом значительное место занимало художественно эстетическое.

Новаторы 1920-х: двадцать лет спустя

Чтобы всерьёз объяснить этот феномен, нужно поднять весь пласт истории советской фотографии, начиная с середины 1920-х гг. Тогда именно были сформулированы принципы нового социального репортажа,не только фиксирующего происходящие события, но и дающего им историческую оценку. Тогда же была, фактически, разорвана творческая традиция, отринуто все (или – почти все), что сделано дореволюционной российской светописью. Новые авторы новой фотографии – это, в основном, самоучки, энергичные, общественно-активные молодые люди, плоть от плоти той среды, которая стала объектом документалистики.

Причём, что немаловажно, нарождающаяся советская фотожурналистика была в равной степени связана как с кинохроникой, с одной стороны, так и со всем «революционным фронтом искусств», с другой. Поэтому, наверное, вместе с появлением в стране ассоциаций «революционных» писателей, живописцев, кинематографистов возникло и РОПФ – российское объединение пролетарских фотографов. А рядом с ним было и близкое ЛЕФу В. Маяковского творческое объединение фотографов «Октябрь». Два его лидера – Александр Родченко и Борис Игнатович на долгие годы определяли поиски в области фотографического языка в нашей стране. В соперничестве и теоретических спорах, которые велись с немалым жаром на рубеже 1920-х и 1930-х гг., формировались творческие принципы российского фотографического авангарда.

Позже, начиная с 1932 г., когда вышло известное партийное постановление, поставившее точку на развитии творческих объединений, многие фотографические поиски (как, впрочем, и поиски в других видах творчества) были искусственно оборваны. На смену экспериментаторству и эстетическим открытиям пришли сухость языка, пуританизм, творческая безликость.

Однако насильственное прекращение творческого процесса не означало его полного истребления. Неожиданным образом, в пору, когда решительно изменилось положение в обществе, когда началась война, кое-что из творческих достижений более чем десятилетней давности было реанимировано и использовано в новых творческих и публицистических целях.

В условиях военного времени было не до эстетической цензуры: главное внимание отныне уделялось более существенным вопросам. Поэтому, наверное, – в особенности в первые месяцы войны – политические цензоры следили более всего за верной расстановкой некоторых акцентов: ненависть к врагу, уверенность в скорой победе и т.д. Такие «мелочи», как построение кадра, ракурсы и пр. (все то, что вызывало немедленные оргвыводы в предвоенное десятилетие), мало кого интересовали. Недаром правдист Александр Устинов, вспоминая события парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г., пишет: «Начальник охраны [Кремля. – А.В.] подошёл к нам [а там, кроме него, были, по его свидетельству, Бальтерманц, Трошкин, Гурарий, Гаранин, Капустянский и другие. – А.В.] и сказал: «Снимайте что хотите и как хотите»»8.

Кстати сказать, творческая свобода, полученная фотографами, сказалась сразу же, уже в этой съёмке. Первый военный парад стал одной из самых ярких страниц в фотолетописи четырёх лет. При том что, скажем, парад Победы в июне 1945-го был во сто крат радостнее и торжественнее, что в нем был театральный эффектный момент, он не получил такого выразительного пластического воплощения в снимках, как скромный ноябрьский парад первого военного года. В известной мере, природа тут «помогала» репортёрам: пошедший густой снег не только разнообразил снимки, сделанные в начале и в конце парада, но и создавал «скульптурность», монументальность фигур воинов, отправляющихся с Красной площади сразу же на передовую.

Если анализировать художественные средства, использованные в этой съёмке, то большинство репортёров, имеющих серьёзный творческий опыт и знакомых с поисками 1920-х гг. (перечисленные А. Устиновым авторы относятся как раз к таким), в условиях дефицита времени безошибочно нашли решение, в котором не только сообщалось о факте, но и давалась его образная трактовка. Само проведение парада в условиях, когда враг стоял у порога советской столицы, было фактом громадного политического значения. Даже простейшая фотофиксация случившегося произвела бы на читателей отечественных и западных изданий сильное впечатление. Но, выполнив программу-минимум, авторы снимков не ограничились ею, пошли дальше. Они создали обобщённый образ страны, вставшей под ружье.

Образная удача съёмок парада обнаруживается в особенности при сравнении их с кадрами первого дня войны, о которых было сказано выше. Растерянность и разобщённость, возникшие от внезапно свалившегося на головы известия, сменились здесь собранностью и суровой сосредоточенностью. Единообразная солдатская форма, одинаковые ружья с примкнутыми штыками на левом плече, вещмешки за спинами, – да ещё снежок, который своей порошей тоже делает марширующих на параде похожими друг на друга.

Не стану всякий раз указывать конкретный – и единственный – источник, оказавший воздействие на то или иное образное решение. Это слишком усложнит и замедлит наш рассказ. Буду приводить лишь те примеры, где проявились какие-то очевидные, типичные качества фотоязыка, сформированного в 1920-е гг. В этом случае, в частности, сработала тенденция фотографии, по самой своей природе имеющая «склонность» (термин Зигфрида Кракауэра в его «Природе фильма»)9 к фиксации неповторимых подробностей. Новаторы фототворчества постарались доказать, что светопись, как и ее «старшая сестра» живопись, способна при необходимости создавать предельно обобщённые образы. В кадрах, показывающих ноябрьский парад, обобщение достигается чисто пластическими, действительно близкими живописи средствами. А в других случаях репортёры используют в тех же целях совершенно иные, фотографические средства. В частности, то, что на профессиональном жаргоне носит название «шевелёнка». Этим понятием обозначается фотоизображение вне фокуса, когда все детали снимка лишены резкости контуров. Они размыты, обобщены, перетекают одни в другие.

В своё время внефокусные снимки были «коньком» фотоноваторов. Борис Игнатович даже ухитрился спилить на своей малоформатной камере стопорный винт, который не позволял снимать с очень коротких расстояний. Преодолев эту преграду, мастер создавал нерезкие снимки предельно обобщёнными по своей пластической форме.

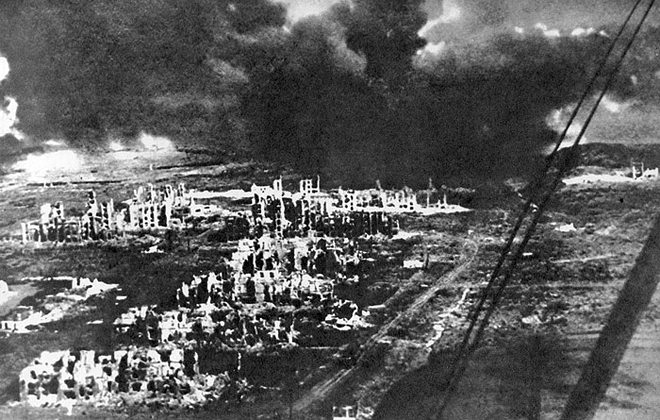

То, что для мастеров 1920-х гг. было поиском новых возможностей фотографической пластики, в годы войны стало средством расстановки определённых, чаще всего эмоциональных, акцентов. В большой серии снимков Георгия Зельмы, снятых им в Сталинграде, самые лучшие те, где изображение лишено строгой чёткости. Снимая с самолёта разрушенный до основания город-призрак, репортёр, чуть сбивая фокус (это не обязательно происходило во время съёмок, тот же эффект можно получить и во время печати снимка), достигал поразительного эффекта.

Совсем по-другому – в сочетании в одном кадре резкого изображения с нерезким – использует этот же приём Дмитрий Бальтерманц в своей «Атаке». Эффектный снимок снят репортёром, находящимся в окопе рядом с солдатами, стреляющими по противнику. А в это самое время поднявшиеся в атаку воины с винтовками наперевес бегут вперёд, перепрыгивая через окоп. Те, кто сидят в нем, даны предельно резко, бегущие – обобщённо. Тут, признаться, нет никакого особого фокуса: движущиеся объекты рядом с неподвижным чаще всего получаются на снимках такими вот, с «шевелёнкой». репортёр сознательно снимал так, что нам не видны ни одно лицо, ни одна какая-нибудь другая индивидуальная, неповторимая деталь: степень обобщения столь велика, что со снимка естественным образом встаёт образ стремительной, все сметающей на своём пути атаки.

И другое использование обобщения, достигнутого нерезкостью изображения, также восходит к экспериментам, которые велись в фотоискусстве. Я имею в виду знаменитый снимок Бориса Кудоярова из его ленинградской серии. Он относится к тем работам, где, как уже говорилось, фотография смело раздвигала прежде непреодолимые границы этически допустимого. На снимке мы видим младенца, скончавшегося от голода и холода в осаждённом городе. Над ним – рыдающая и, кажется, находящаяся в беспамятстве молодая женщина, очевидно мать.

Говорю «кажется», «очевидно», – потому что автор сделал свой снимок предельно неконкретно: не отдельные детали, как в «Атаке», а все изображение подано нерезко. В этом решении автора есть сразу два резона. Во-первых, фотограф таким образом избежал возможного упрёка в натурализме: все-таки в военное время мирные жертвы, да ещё такие беспомощные, как младенцы, выглядят много страшнее, нежели трупы солдат. А другое обстоятельство связано не с этикой, а с эстетикой. Нерезкое изображение как бы имитирует взгляд на происходящее сквозь слезы. Таким образом, пластическое обобщение может, оказывается, служить и подчёркиванием субъективного начала произведения.

И ещё один творческий урок, использованный во время войны мастерами, которые в ставшие уже далёкими 1920-е гг. искали новые формы выразительности. Я имею в виду понятие «упаковка», бытовавшее в профессиональной среде. Оно означало поиски средства, с чьей помощью можно было бы уместить как можно больше деталей в снимке, «упаковать» в нем самые разные предметы, нередко не согласующиеся друг с другом.

У разных авторов были разные способы построения необычной композиции. А. Родченко и Б. Игнатович, к примеру, увлекались «косиной», т.е. умением строить снимок вокруг диагональной оси. А. Шайхет и Г. Петрусов очень любили снимки сверху, что также позволяло им уместить на фотолисте максимальное количество событий и лиц.

Так, в работе А. Шайхета «Киев освобождён. На Крещатике 7 ноября 1943 года» удачно выбрана точка съёмки. Фотограф оказался где-то наверху (возможно, на этажах чудом уцелевшего здания) напротив разрушенного Крещатика. Внизу, на переднем плане вдоль нижнего обреза кадра вольным, победным строем идут автоматчики. Они задают масштаб изображению, подчёркивая подлинные расстояния, схваченные объективом камеры. Становится ясным, какой большой, широкой и, скорее всего, красивой была когда-то эта центральная улица украинской столицы.

Другая знаменитая фотография сделана Г. Петрусовым в самый последний день войны. Она запечатлела историческое событие – подписание делегацией германского командования во главе с фельдмаршалом Кейтелем Акта о безоговорочной капитуляции в Великой Отечественной войне. В сравнительно небольшом помещении тогда собралось очень много людей – не только представителей советского командования во главе с маршалом Жуковым, но и журналистов – пишущих, снимающих на фото и киноплёнку. Пробиться к столам, стоящим в форме буквы «Т», было совершенно немыслимо. Да и была опасность, протолкнувшись к ним, упереться в спины коллег и ничего не увидеть за ними.

Г. Петрусов использовал свой довоенный опыт, когда он всюду возил с собой небольшую (а иногда, когда снимал на натуре, – то и большую) лестницу-стремянку. Вставая на неё, он оказывался сразу выше всех своих коллег-соперников и, кроме того, обретал возможность «упаковать» в свой снимок максимально возможное количество деталей происходящего. Во время подписания Акта о капитуляции у него, конечно, стремянки не было: да если б и была, то, понятно, никто бы не позволил ее пронести в такое место. Фотограф использовал вместо лестницы стоящий поодаль стол.

Конечно, такой поступок был весьма нехарактерен для безупречно воспитанного, аристократичного фотомастера, зато результат превзошёл все ожидания. Получился снимок, на котором не только передано важнейшее событие, но и выражена заключённая в нем драматургия. И композиционная ось фотографии, и устремления фигур всех присутствующих в зале журналистов направлены в сторону сидящего в глубине Кейтеля. Маршал Жуков оказался на периферии этого силового поля: он сидит в стороне, терпеливо пережидая, когда утихнут журналистские страсти вокруг поверженного соперника. Смысловой контрапункт оказался гораздо выразительнее бравурных композиций, которые получались у других фотографов, бравшихся за тему Победы в этой самой страшной в мировой истории войне.

Тому же Г. Петрусову принадлежат и такие же внешне скромные, «тихие» кадры, снятые в Берлине весной 1945-го, когда немецкая столица выглядела почти столь же пострадавшей от боев, как Сталинград и Киев. Он снимал горожан на улицах, причём, в отличие от взгляда сверху, который, как известно, принижает попавших в объектив камеры людей, – тут смотрел им прямо в глаза. И не находил в их встречных взглядах ничего, кроме боли и отчаяния. Замечал попутно, что и немцы в условиях разрухи и отсутствия городского транспорта вынуждены пользоваться тележками «на человеческой тяге». Фиксировал работу военной администрации, которая занималась самыми что ни на есть мирными, бытовыми делами. Никакой бравурности, никакого упоения победой, никакого презрения к побеждённым.

Следует чуть подробнее сказать о том, как советская фронтовая фотография представляла на своих снимках врага. В первый период войны, когда шло отступление, репортёры не имели возможности непосредственно снимать солдат и офицеров армии противника. Вместо этого враг присутствовал опосредствованно – в показе разрушений, жертв и т.д. (М. Савин. «На пепелище», 1942). В дни коротких контрнаступлений появлялись немногие кадры, показывающие, в основном, трупы немецких солдат (А. Гаранин. «Возмездие. Брянский фронт», 1941) или сбитые самолёты врага (В. Аркашев. «Последнее пике», 1941).

Только во второй половине войны, когда Советская армия стала наступать, появилась возможность увидеть противника поближе. В основном, это были взятые в плен солдаты и офицеры. Фотографы – тут чувствовалось откровенное пропагандистское задание – показывали лишь те моменты и тех людей, которые свидетельствовали о смятении духа, о человеческом ничтожестве, о жалком состоянии пленённых. Партийным идеологам, заказывающим и публикующим исключительно такие снимки, не приходило в голову, что принижение противника свидетельствует одновременно и о принижении победы над ним. (Замечу в скобках, что в художественных фильмах, посвящённых теме войны, и через 10–15 лет после её окончания образы противника трактовались примитивно-односторонними. Только значительно позже, уже на рубеже 1960–1970-х гг. появились ленты, где мы увидели некарикатурных солдат и офицеров немецкой армии.)

В фотографии же зачатки хоть сколько-нибудь объективного показа врага появились, фактически, лишь в победном 1945 г. И то это, в основном, были немецкие генералы, попавшие в плен и при всем том не терявшие своего достоинства (И. Шагин. «Захватили в плен. Берлин», 1945). Гораздо реже удавалось использовать счастливую способность фотографии – в показе человека, его лица, пластики фигуры, жестов – передавать душевное состояние, переживание трагедии, смятение, вызванное поражением. Тут, к сожалению, превалировали поверхностно-плакатные решения (М. Редькин. «Энде...», май 1945), где в разных композициях варьировался один и тот же сюжет: немецкий солдат без фуражки, в растерзанной военной форме сидит или стоит, понурившись, на фоне разрушенных или горящих зданий Берлина, всей своей позой обозначая крах фашистской армии.

Пожалуй, только после войны, в первые недели мира, когда на территории поверженной Германии стала налаживаться жизнь, которой руководила назначенная советским командованием военная администрация, появились снимки, лишённые откровенной тенденциозности. Немногие из репортёров, не уехавших в Москву, запечатлели – пусть и сторонним, поверхностным взглядом – то, что происходило в германской столице (В. Фаминский. «Врачебная консультация», 1945). Тут, пожалуй, лучше других сработал уже упомянутый Г. Петрусов: у него эта тема оказалась не случайной, в одном-двух кадрах, а последовательной, составившей впоследствии выразительный цикл.

И у того же Г. Петрусова уже после его кончины вдова обнаружила замечательный снимок солдат, вернувшихся на родину. Семь или восемь человек стоят в проеме вагона-теплушки и спускаются вниз к людям, которые пришли их встретить. Фотограф снова использовал вертикальное расположение фигур, только здесь ему не понадобилась стремянка: один над другим оказались солдаты, – в вагоне и на земле. Какие же у них оказались замечательные лица! Разные, одухотворённые, значительные. Мне сразу же на память пришли те два снимка, что были сделаны в первый день войны. Какой контраст между лицами тех и этих парней. Как сильно изменились люди за четыре военных года...

Впрочем, люди, стоящие у власти, не хотели, чтобы победа изменила сознание тех, кто повидал Европу и пришёл домой с надеждой на новую жизнь. В считанные месяцы во всех областях идеологической жизни, в том числе и в фотографии, были восстановлены те нормы и ограничения, которые действовали в стране до 22 июня 1941-го. Так, будто и не было этих 1418 дней вовсе.

___________________________________________

1 Волков-Ланнит Л. Борис Игнатович. М., 1973. С. 9.

2 Александров А., Шайхет А. Аркадий Шайхет. М., 1973, С. 14.

3 См.: Антология советской фотографии. 1941–1945. М., 1987.

5 Подробнее об этом см.: Вартанов А. Документ и образ. М., 1985.

6 Альперт М. Беспокойная профессия. М., 1962. С. 66.

8 Маевский В. Александр Устинов. М., 1972. С. 12.

9 См.: Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М., 1974. С. 44–47.

________________________________________

© Государственный институт искусствознания, 2011