Он разбрасывал парадоксы и провоцировал. Так дедушки, отцы большого семейства, собирают вокруг себя многочисленное потомство и травят байки, наслаждаясь выражением удивления на лицах окружающих. Чего стоит одно из его последних его заявлений: «Единственный человек, который разбирается в современной фотографии — это я».

Есть люди, не скрывающие сомнение в том, что думать можно научить. Сан Саныч не боялся думать сам и подталкивать других. В том и была его система.

Думать — важнейший процесс деятельности Homo Sapiens, которым обезьяны не любят заниматься. Слюсарев был дрессировщиком, Фомой неверующим, саркастическим искусителем — в зависимости от того, кто был перед ним — молодая обезьянка, еще не испробовавшая сладкий плод собственного мнения, или закоренелый консерватор с заученным набором оценок. Слюсарев заставлял думать, вмешиваясь в невинные разговоры и поздравления с новой фотографией, и превращал каждое действо в диспут.

На протяжении всей его жизни, а в последние годы особенно, его ругали. Замелькал, который раз на его веку, термин — «слюсаревщина». Точнее, старый термин — его имени, — обрел новый смысл. За полвека работы в российской фотографии, и особенно за четыре последних десятилетия, когда масштаб его фигуры был одинаково понятен и признан и поклонниками, и недоброжелателями, «слюсаревщина» прошла эволюцию от обозначения пограничья фотографических жанров и абстрактной фотографии как таковой до стиля полемики в фотографии, до обозначения позиции критика-мыслителя-софиста. Да, именно софист Слюсарев. Современный Диоген, приказывающий авторитетам отойти и не загораживать ему солнца (фотографии), которое он созерцает. Современный Сократ, вызывающий ненависть плебса самим существованием себя, своим несогласием. Он провоцировал узколобых и самоуверенных, задавал неприятные вопросы, обвинял, оскорблял, дразнил. При жизни это раздражало, даже близких. А теперь его нет. И резко наотмашь прочерченный предел был/не стало, как в раму картины, как в оправу оптической линзы обозначил роль и назначение Слюсарева. Назначение, которое он выбрал сам. Быть тем, кто провоцирует иммунитет фотографического сообщества, заставляет его активизироваться, самостоятельно превозмочь свои проблемы, хвори, всякое лечение которых советами постороннего для живого — борющегося за жизнь — смерти подобно.

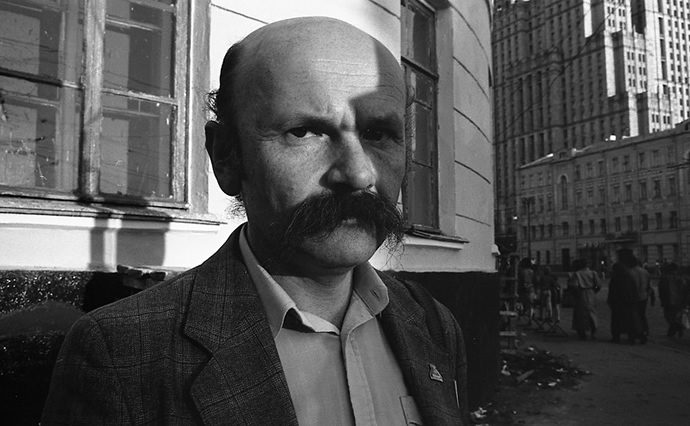

Слюсаревская «афинская школа фотографии», которую он устроил в Интернете, была открыта для всех. Была в ней русская затейливость. Как, скажите мне, можно перевести с русского языка слюсаревские каламбуры или его обозначенные двумя-тремя буквами мычания и повторы? А его шутки, весьма, заметим, образованного человека. К тому же обладающего прекрасной памятью на ситуации. Если вы не в теме — не в фотографии-то перед вами «брэд», а в теме — непроизвольно почувствуете почтение к этому усатому лысому человеку.

Слюсарев так долго носил маску злобствующего юродивого, что даже те, кто общался с ним постоянно, переставали угадывать границу между его провокациями окружающих и его собственным мнением. Он был и скрывался одновременно. Скрывался в своей фотографии, так до конца и не понятой, и не признанной.

Если перечитать написанное выше, то можно подумать, что текст написан в память фотографического деятеля, филолога и стилиста. Слюсарев же был, в первую очередь, фотограф. Один из самых влиятельных фотографов конца ХХ века. Но был и «человеком языка»: его образование — переводчик — было платформой многих его ощущений. Он одновременно жил в контексте европейской культуры, любимого им итальянского, которым в Москве пользовался мало—мало, и русской ситуации, сумасшедшей и хаотической. Эдакий Чаадаев, совершающий инспекцию из Европеи в родные Палестины и находящий их в весьма плачевном состоянии. Правда, от Сан Саныча не приходилось слышать «вот там, на Западе» — он создавал вокруг себя пространство вполне самодостаточное. Клуб, который всегда возникал в его квартире, стоило приехать фотографам из Йошкар-Олы или Самары, Чебоксар или еще откуда, гудел, как улей, пока народ, оглушенный дозами интеллектуального и алкогольного восторга, не отваливался под стол. Слюсарев вставал из-за стола сам. Последним. Что он думал? Что он на самом деле любил и кого берег своими шутками? Маска резонера с грустными глазами и обвислым усом скрывала его порывы.

Какой была собственная система фотографии Слюсарева? Космической. Как первозданный хаос. Он ценил неожиданные, несопоставимые вещи, мог восторгаться и ругать одни и те же снимки. И это ставило в тупик наблюдателей, если они не принимали во внимание, что «все зависит», что есть контекст, изменчивый, как настроение, как приход и уход новых слушателей, как появление рядом с рассматриваемой фотографией другой и третьей, меняющих смысл первого высказывания. Слюсарев как маятник, то сосредотачивался на одном снимке, то перескакивал к разговору о концепциях. И внешне не терял уверенности в своей правоте. Были у него сомнения? Теперь мы не узнаем об этом. Он просто давно понял свою роль и выдерживал ее. Даже когда уставал.

Такими, как он, рождаются. Он появился во время — именно в 1960-х абстрактная фотография получает мощный импульс развития, и в Штатах — у Зюскинда, наследника Стиглица, и в Европе. Слюсарев сразу стал «международным», поскольку его магма неустойчивых текучих, кубистических, метафорических (нужное — в отношении отдельных фотографий Сан Саныча — разное — подчеркнуть) композиций не требовала перевода ни для коллег из Прибалтики, ни для редкой птицы зарубежного куратора. Он делал то, чего никто в Москве в те годы не делал. Самим своим существованием он менял представления о фотографии у мальчиков, которые теперь сами «рулят». У Слюсарева были публикации. Но еще больше он влиял показами снимков у себя дома и — возвращаясь к его важнейшей роли комментатора — тем, что видел (транслировал) в чужих работах. Слюсарева знали, о его фотографиях писали. И одновременно побаивались: все время ускользало, менялось их значение: зачем связываться с ним, умным, все равно пишущий рискует остаться в дураках.

А потом пришла перестройка. Слюсаревские фотографии, как дрожжи, перебродившие композиционное мышление младших поколений советских фотографов, не стали показываться чаще: казалось, их время, их культура концентрированного видения математических закономерностей, рифм окружающего пространства прошли.

А Слюсарев, как легендарная глыба, остался. И думать, работать не перестал.

А потом появился Интернет. И цифровая фотография. Когда Сан Саныч, как мальчишка, перекраивал свои известные фотографии, а потом и новые, снятые цифрой, в графических программах, младшее поколение фотографов презрительно пожимало плечами: подумаешь, мы все так делаем. А для него это было счастье: то, о чем он мечтал, бесконечно варьируя кадрировки и плотность тона в ручной печати, стало доступным, сделало процесс работы с внешним миром ускоренным. Слюсарев превратился в «пожирателя изменчивой реальности». Не признавать его влиятельности уже в современный период цифровых манипуляций все равно, как не признать значения «Черного квадрата» Малевича. Малевич для искусства, Слюсарев (не уравнивая величин) — для фотографии, оба — первооткрыватели, прокладывающие новые маршруты. Абстрактное искусство, как и фундаментальная наука — способ исследования строения мира, моделирование сцепления элементарных частиц, из которых собрана махина космоса. Отрицать это могут лишь те «критики», чье ничтожное знание культуры компенсируется агрессией самоутверждения. Слюсаревские фотографии последних лет — бисер. Его зрение как фотографа было развито настолько, что находил удовольствие он в обертонах цвета и графики изображения там, где большинство усматривало лишь общие принципы композиции и сюжет. Но общаться на уровне всхлипов и вздохов, тактовых линий, изменений на доли процента? — В наше время? Слюсарев, вероятно, внутренне брезговал быть причисленным к поэтическим символистам (архаическим «слабакам»), и защищался, надевая латы саркастического критика. Общение было необходимо ему, как воздух, а общаться о тонких материях было, увы, не с кем.

Еще вчера сидение Слюсарева у компьютера, его казавшийся круглосуточным мониторинг фотографической жизни в Сети воспринимались анекдотическими. Сегодня пустота и растерянность: кто же будет теперь для всех — один — это делать?

Он был аскетом и сибаритом. Любителем выпить и галантнейшим кавалером. Автором тончайших фотографий и низких ругательств. Он был живым. А теперь российские фотографы осиротели.

Мы все не вечные. На полях зеленых освещенных светом осенних слюсаревских парков мы встретимся когда-нибудь. И будет еще возможность остолбенеть от слюсаревских парадоксов и снова внутренне заметаться между детской обидой на его провокацию и удовольствием от того, что он призвал в свои союзники.