— По какому принципу вы отбирали работы для выставки? Самые лучшие, на ваш субъективный взгляд, или самые показательные для Петербурга?

— Тут все просто. Я фотографирую Петербург в разных его ипостасях с середины 1980-х годов. По мере завершения работы над тем или иным циклом или серией я их выставлял как отдельный проект. Огромный зал Центра фотографии имени братьев Люмьер позволяет вроде бы показать все завершенное в одном пространстве. Сделать своего рода ретроспективу. Но как ни огромен зал, развесить в нем серии, а тем более циклы, целиком нет никакой возможности. Поэтому в экспозицию вошли наиболее характерные для серий фрагменты. Тут же отдельные работы, не вписавшиеся ни в одну серию, но демонстрирующие некоторые мои размышления о городской среде.

— В своей книге «Субъектив» вы пишете о том, что условие, при котором получится хорошая фотография, — удивление фотографа. Часто ли вы удивляетесь, глядя на свои фотографии через десять, пятнадцать, двадцать лет?

— Да, часто. Как мы делаем фотографию? Это колоссальный многоступенчатый отбор. Выбираешь момент съемки (что и как фотографировать), потом думаешь, что из получившегося печатать, затем выбираешь из напечатанного. С одной стороны, видишь безусловные шедевры, а про второй, третий слой думаешь: пусть полежат. Спустя время фотографии второго, третьего слоя начинают жить своей жизнью. Смотрю на них как на что то, не мне принадлежащее, и удивляюсь, как хорошо я умел думать, снимать, иногда печатать. На снимках зафиксированы время и состояние. В том, что фотографии невозможно переснять, я убедился давно. Думаешь: «Сегодня не удалось снять этот дом, завтра опять туда пойду». Но завтра ты будешь в другом состоянии. Чтобы что-то произошло, нужно снова накапливать эмоции, связанные с этим пространством.

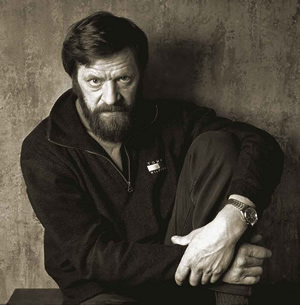

— Каким изнутри вы чувствуете и видите пространство Александра Китаева?

— Я стараюсь гармонизировать пространство. Заблуждение, что искусство может изменить мир к лучшему. Если бы это было так, мы бы давно жили в Золотом веке. Люди искусства едва-едва сдерживают ситуацию, которая вернула бы человечество к озверению. Есть две стратегии. Первая: «Человек, посмотри, как прекрасно Бог устроил эту планету! Как ты ее загаживаешь, какой ты паразит в этом прекрасном мире!» Другая: «Человек, ты — прекрасное создание, мир замечателен, береги его!» Я давно избрал вторую модель. Если даже я снимаю помойку, то стараюсь сделать ее красивой. В середине 1990-х в нашем Манеже была выставка «Петербург взглядом Вуббо де Янга, Амстердам глазами Александра Китаева». Вуббо де Янг, к сожалению, уже покойный, был известным голландским фотожурналистом. Жена моего друга-художника, посмотрев нашу выставку, отреагировала на увиденное так: «Янг нас, петербуржцев, снял как проституток, а Китаев амстердамских проституток снял как прекрасную античную скульптуру».

— Вы сейчас в творческом отпуске. Хотите, чтобы он поскорее кончился, или вам комфортно в этом состоянии?

— Мне, конечно, некомфортно, но я не очень нервничаю по этому поводу. У меня уже был длительный отпуск: с 1992-го по 1997 год я ушел из творческой фотографии, не ходил на фотовыставки, не смотрел журналов, практически не общался с коллегами, работал фотографом на заводе, растил семью, самообразовывался. Если я хочу заниматься фотографией как искусством, мне нужно знать, что такое искусство, и тут хороши любые способы для расширения кругозора.

— А почему же тогда вы вернулись к творчеству в конце 90-х?

— Не знаю. Сам пытался понять, соотносил даже с календарем жизни страны — не сходится. Просто в какой-то момент снял фотоаппарат с гвоздика, вышел на улицу и начал снимать. Что то, видимо, накопилось. Дальше — больше, в 1996-м впервые поехал за границу, появилась востребованность, еще больше расширился кругозор. Не знаю, почему сейчас не снимаю. Всегда можно найти причину. Например: меня ограбили и мне нечем снимать. И это действительно так. Но, видимо, пришло время перестать снимать. Это совпало с тем, что я увлекся историей фотографии, и там мне так интересно. Кругозор расширяется не по горизонтали, а скорее, по вертикали, зато многое и вверх видишь. Не уверен, что вернусь в оригинальные проекты, наверное, время от времени буду делать что-то достаточно культурное, не скажу — гениальное или оригинальное.— В «Субъективе» вы пишете, что для вас идеальна ситуация, когда вы ничего не знаете о человеке, портрет которого делаете.

— Совершенно верно, особенно при заказном портрете. Большинство портретов я делал для себя, потом начали заказывать. Когда снимаешь того, кого хочешь, — это одна история, а когда к тебе обращаются как к профессионалу, начинаешь нервничать: насколько твоя стилистика близка клиенту. Да и люди бывают нефотогеничные.

— Чаще мужчины или женщины?

— Нефотогеничных мужчин вообще, по-моему, не бывает. Есть красавцы, любимцы женщин, но я на них по-другому смотрю, мне в них не это интересно. Нефотогеничные женщины бывают. А поскольку мне хочется, чтобы каждая была красавицей, то я стараюсь — иногда мучаюсь, чтобы на снимке получилась красавица. Возможно, у Жени Мохорева я научился не подгонять красоту под стандарты, воспринимать человека как природно красивого. Его персонажи очень точно живут, по-мохоревски, и по-своему, и подлинно.

— Кто из современных отечественных фотографов — петербургских в первую очередь — неоценен, недооценен, на ваш взгляд?

— Никто недооценен, и работа по канонизации того или иного мастера продолжается. В 2009 году произошло колоссальное событие — выставка в Эрмитаже «Борис Смелов: ретроспектива». Она вывела его в разряд самых значимых фигур отечественной фотографии. Вот говорят: Пушкин и его круг. Но ведь в его окружении были первоклассные поэты. Так что среда очень важна. О круге Пушкина много написано, но до сих пор появляются находки. Думаю, и в фотографии будет то же самое. Каким в XXI веке увидят Серебряный век петербургской фотографии — не знаю. Другое дело, что петербургская среда, маргинальное положение Ленинграда в России не позволяли многим подняться. Невозможно все время «в стол» работать, так что часто гениальные открытия, прорывы в искусстве не были замечены. Мне интересно в XIX веке. Думаю, будущие историки будут в моем времени с не меньшим любопытством разбираться. Например, петербургский фотограф Вильям Каррик снимал крестьян в волжских экспедициях. Наш единственный, самый мощный историк фотографии советского времени Сергей Морозов должен был о чем-то умалчивать, что-то педалировать, поэтому про Каррика он писал, что его снимки обличали жизнь полукрепостных крестьян и не могли приветствоваться загнивающим царским правительством. Хотя все наоборот: светописцы XIX века мечтали стать придворными фотографами. Возможно, нечто похожее напишут про советское время: угнетение строем не позволяло таланту имярек развернуться в полную силу.

— Вы занимались редким в фотографии жанром — фотограммой. Этот жанр вам по-прежнему интересен?

— Да, иногда хочется наблюдать все сущее без литературы, в чистой форме. А там, где форма, важна композиция. Фотограммы мне в свое время позволили расковаться в плане композиции. До этого я ловил себя на том, что делаю довольно однообразные по композиции вещи, а после экспериментов с фотограммами мои прямые фотографии стали другими, наработались иные ходы. Пространство я стал видеть пятнами, фактурами, формами, объемами и только потом все это компоновать в лист, имеющий, возможно, и литературное прочтение.

— А в фотограммах время запечатлевается?

— Да, если разобраться. Таких до меня не делали, значит, мои фотограммы — знаки этого времени. Фотография может прорываться сквозь время — и вперед, и назад. Скажем, при взгляде на серию «Крестный ход» московского фотографа Георгия Колосова оторопь берет: перед тобой Русь XV века.

Сейчас фотография переживает удивительный период, на Западе он наступил раньше. На какой-то выставке мы встретились с Андреем Чежиным, и он говорит: «Иду по Невскому, и столько работ Китаева!» Художники накупили фотоальбомы и копируют снимки. Все перевернулось: если в XIX веке фотография следовала за живописью и шла дальше, то сейчас наоборот.