Вчера не стало Юрия Александровича Рыбчинского. Если Вы наберете в поисковиках «Юрий Рыбчинский», первый, кого увидите – его тезка, писатель. Тоже украинский, родившийся на десять лет позже нашего героя. Рыбчинский-фотограф был дитя войны, когда она закончилась, ему было уже десять, год спустя после смерти Сталина он приехал из Бердянска учится в Москву и остался в ней на многие годы.

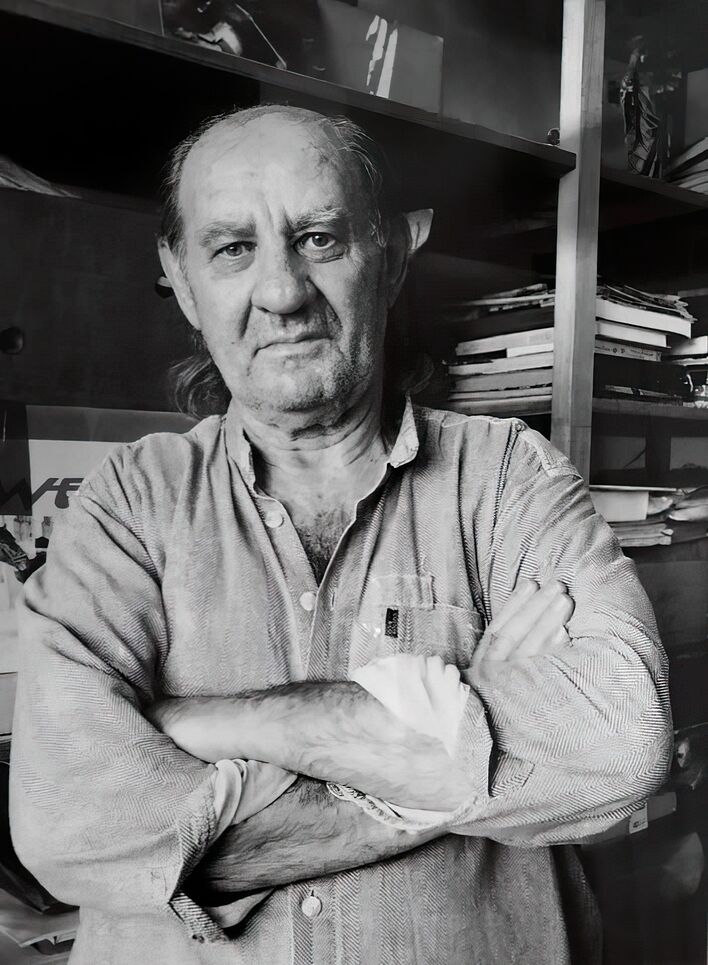

Когда Юрий Александрович ушел, ему было 87 лет. На фоне жестокой российской статистики средней продолжительности жизни мужчин это почтенный возраст. Для тех кто хочет отгадки: фотографы долго живут. Если их не убивают на поле боя, они не взрываются на минах, не спиваются, не кончают счеты с этим миром. Я помню времена, когда почти одновременно праздновали девяностопятилетия двух патриархов советской фотографии, не первого ряда (простите за жестокость), но с большими выставками, с величаниями их классиками. Хорошо жить долго, можно успеть попасть в Историю раньше, чем на собственные похороны. Но даже не дожив до девяностолетия, Юрий Александрович успел все. Удивительным образом, никогда не стремясь поспеть куда-то за другими. Он был сам по себе. Патриарх. Я помню, когда я только начинала заниматься фотографией, он уже был. И казалось, был всегда. Он был уже не молод, вечно пьян в том лихом состоянии интеллигента, выжившего в советскую пору, когда думающему человеку без слез смотреть вокруг себя было невозможно. И в этом состоянии на бреющем полете самоконтролируемого безумия (иногда вожжи отпускались, но патриарху надо проявлять толику священного безумия не только в фотографии, но и в жизни – чтобы не забывали, с кем имеют дело – не так ли?) он прожил долго. Успел застать времена, которые лучше бы и не видеть.

«Чтоб ты жил в эпоху перемен» – в молодости инженер-геолог Рыбчинский, которому было скушшшно, стал пишущим журналистом и даже писателем, и, верно, в те годы это жестокое китайское проклятье вряд ли казалось горьким на вкус, скорее, притягательным, хотелось его попробовать – да только где? Корреспондент журнала «Советский Союз», начавший снимать, удостоился приглашения Самого – Всеволода Сергеевича Тарасевича, заведующего фотографической редакцией Агентства печати «Новости», знаменитого и притягательного АПН, куда в советские 1970-е–1980-е стремились все молодые и уверенные в своем таланте фотожурналисты, особенно те, кто не только хотел денег и славы, но еще и приключений и свободы. АПН, наследник Совинформбюро, работало на зарубеж (в отличие от ТАСС с его официальным покрытием всего и вся), так что на АПН была возложена, неофициально, задача формирования образа страны в мире не в лоб, но с переводом на языки иностранной публики во всех смыслах: буквально, с редакциями, работавшими на иностранных языках, и, в переносном смысле, через фотографию, встраивавшуюся своей стилистикой в привычный визуальный контекст зарубежного зрителя.

В этом смысле умница и модернист Тарасевич был на своем месте. Но за годы своей карьеры руководителя он совершил две ошибки – пригласил в АПН Рыбчинского и Владимира Семина. На те самые должности фотокорреспондентов, о которых мечтали все! А эти, талантливые, поработали и ушли. Сами. Не захотели быть частью системы. Не смирились с тем, что, как говорил Виктор Ахломов, «вначале я снимал, что видел, а потом стал снимать, что напечатают».

Восьмидесятые Рыбчинского – период заработков тем, что уже снятые фотографии предлагались во все возможные издания, начиная от «Литературной газеты» (центральная пресса, большой тираж и гонорары получше), до «Семьи и школы», где платили три рубля за снимок. В это время безденежья (спросите Валерия Петровича Щеколдина, как они жили на 15 копеек в день) фотографы, снимавшие просто жизнь, улицы, людей, ситуации, – уже знали друг друга, держались вместе. Когда-нибудь неофициальной фотографии 1980-х еще споют оды: она, как вода, точила камень лжи и постепенно пробивала себе дорогу. Меняла оптику зрителей, начинавших с обвинений фотографов в клевете, потом уступавших тому, что «все снято как в жизни» – но зачем же это снимать?, и приходивших постепенно, в полном ощущении самостоятельно принятых решений, к тому, что так больше жить нельзя, надо все менять. Так снизу начиналась Гласность, с разрозненных публикаций, с выставок на один день. Квартирники фотографов в этом смысле мало отличались от квартирников неофициальных художников: и те, и другие работали на малый круг «своих». Но даже в советской школе учили, что круг революционеров был невелик… а последствия работы масштабны.

Еще в 1970-е, и позднее Рыбчинский был завсегдатаем вернисажей «Московского Горкома художников-графиков на Малой Грузинской». Это легендарное объединение, когда-то профсоюз ретушеров и технических работников издательств (к ним относились и художники книги, и фотографы издательств – это так, замечание о том, чем были творческие профессии в Советском Союзе), в середине 1970-х обрел свой выставочный зал на Малой Грузинской. В нем, помимо графики, живописи, скульптуры, стали показывать фотографию. И в члены Горкома принимали фотографов, если им было о чем говорить и что показать коллегам из соседних цехов. Выставки Горкома становились событиями для московской публики, не широкой, нет, но той самой интеллигентной, которая и формирует картину мира. Рыбчинский и снимал вернисажи, как все тогда, и сам участвовал в этих выставках.

Юрий Александрович – фотограф и писатель, и это важно помнить о нем, задумываясь о его способе мышления. Он не был исключительно «визуалом», скорее рассказчиком, перешедшим на другой язык, и даже более того, из эссеистики документальной фотографии «выпрыгнувшим» на тонкий лед поэзии визуального. А там и до визуальной обэриутики, до поэзии абсурда совсем короткий маршрут.

В отличие от тех неофициальных фотографов, которых сегодня мы относим к документалистике позднего советского периода, – Владимира Николаевича Семина, Валерия Петровича Щеколдина, Ляли Мендыбаевны Кузнецовой, – Рыбчинский ходил по границе отношений с «системой». В 1980-х он служил фотографом журнала «Наука и жизнь» (хорошего журнала, умного, а от того свободного, в том числе, в отношении иллюстративного ряда), не порывал отношений с коллегами-фотографами «при месте» из ТАСС, АПН, газет и журналов. И, в отличие от когорты «документалистов» (в ней, помимо названных выше, были группа ТРИВА и Бахарев из Новокузнецка, Днепропетровская школа фотографии, фотографы Харькова, Терновца, Киева, Тбилиси, Еревана, Сыктывкара, Свердловска, Калининграда…), Рыбчинский был московским, не враставшим, как Семин и Щеколдин в 1980-е в новую среду, а уже давно укорененный, говоривший со столичными художниками и писателями, журналистами и редакторами на одном языке без робости.

И все равно Рыбчинский был сам по себе. И был даже чужим. Если бы не любовь думающих-пишущих о фотографии всех развести по разным полочкам, навесить ярлычки и только внутри одного ящичка сравнивать, то фотографии из делириума Рыбчинского и «концепты» Бориса Михайлова, снятые на улицах, стояли бы рядом. А потом, в девяностые, пути интуитивных первопроходцев новых путей фотографии разошлись: Михайлов транзитом из Харькова через Москву подался в Европу навстречу неизвестности, а впоследствии славе, Рыбчинский занялся… московским строительством. С начала девяностых он собирал коллекцию, известную ныне как «Музей фотографических коллекций». В Интернете гуляет фраза, что, дескать, это был первый частный музей фотографии в России. Если вести отсчет с 1991 года, то да. Но в 1960-е был создан Музей фотографии Евсея Бялого в Москве, в лучших традициях того времени переданный городу, а впоследствии забытый, после смерти Бялого и его жены закрытый и растащенный. Что-то удалось сохранить оттуда в Союзе фотохудожников России.

Проект Рыбчинского и второго основателя Музея, фотографа Эдуарда Гладкова, был, безусловно, рожден в другую эпоху. Это был международный проект. Начатый благодаря поддержке Исследовательского центра Гэри Рансома при Университете штата Техас в Остине. Первые годы коллекция собиралась в двух экземплярах: один шел в Гэри Рансом Центр, второй оставался в Москве. Как и многие другие культурные проекты того времени, Музей фотографических коллекций не появился бы, не будь международного сотрудничества. И спасибо американскому гранту, Музей в Москве начал работу, а та часть фотографий, которая приходила из России в Остин, хранится со всеми премудростями музейного хранения фотографии, выставлялась частями, каталогизирована и ждет своих будущих исследователей. Куратор фотографии из Гэри Рансом Центра Рой Флюкинджер, как и московский, независимый в ту пору, куратор фотографии Евгений Березнер, вместе с Рыбчинским и Гладковым были не менее важны в формировании первоначального списка тех, кого собирал «Музей фотографических коллекций».

Когда закончился американский грант, выяснилось, что другой поддержки у Музея в России не появилось. Но Юрий Александрович продолжал пополнять его коллекцию. О, сладкое слово «музей» для фотографов! В 1990-е, когда единственный устоявшийся в советскую пору Музей фотографии остался в Шауляе за границей, когда в коллекцию ГМИИ им. Пушкина не брали никого после динамического старта – принятых на хранение портфолио Родченко, Игнатовича, Шайхета… Куда было податься бедному фотографу? Коллекционеры фотографии, нарождавшийся вид в новой России, собирали старые «арт» и «авангард», а современных авторов хотели бы получать в дар: они же современники, и, помилуйте, русская фотография? она вторична… и рынка нет… В этот период сумасшедшего соседства «можно все» и «ничего нет», фигура Рыбчинского была опорой веры фотографов в свое предназначение. Коробки коллекции музея, переезжавшие за своим хранителем из Трубных переулков на Пресню; отсутствие каталога и нормального хранения. Но! Каждый год Юрий Александрович приглашал куратора (в основном, современного искусства – фотографических в ту пору в Москве едва хватило бы на одну пятилетку) сделать выставку на свой вкус из собрания Музея фотографических коллекций. Меня Рыбчинский приглашал дважды, и каюсь, в московской суете, в хлюпких мелких лужах плавания между группировками тех, кто дружит и дружат против кого, я так и не сделала ни одной выставки. И каталогов не осталось от тех выставок, что сделали другие. Но был живой процесс работы, на выставки приходили фотографы, их зрители, Музей жил и осуществлял свою важнейшую функцию: образовывать публику и быть мостиком традиции. Рыбчинский, независимый куратор непризнанного музея и коллекционер, делал что мог. А потом Юрий Александрович передал коллекцию в Московский дом фотографии, чем рассорился с частью сообщества: была надежда у окружавших (но не у него), что Музей станет самостоятельной институцией со своим домом. Сейчас, по прошествии почти двадцати лет, становится ясно, что мудрым было решение: что передал – остается. Теперь бы еще и пометочку в Музейном каталоге России ко все предметам, составлявшим единое собрание МФК, об их происхождении. Но я верю, что все будет.

В 2008-м у Юрия Александровича Рыбчинского под эгидой Московского дома фотографии прошла персональная выставка. С каталогом. Как и большинство проектов, посвященных истории отечественного фотоискусства, экспозицию открыли в рамках Фотобиеннале, когда шквал из дюжин выставок пеной заливает внимание зрителей и критиков, и многое настоящее оказывается под его пьянящей сладкой шипучкой. Тогда на выставку Рыбчинского отозвался Щеколдин. Перечитайте его текст на Photographer.ru – эссе, написанное фотографом о коллеге, но изнутри фотографии, с попыткой понять, чем же был стиль Юрия Александровича (а не только его сюжеты).

Я помню Рыбчинского на открытиях выставок в 1990-е, грузный, с длинными спадающими на плечи белыми прядями волос. Было в нем что-то от Водяного из мультфильма моего детства. Представить себе, что это тот самый человек, который заваливается в немыслимое состояние уклона, а то и буквального падения под ноги сюжету ради того, чтобы из сценки родилась фотография? Тогда мне казалось это почти невозможным. Но он обладал даже в преклонные годы кошачьим талантом падать и выживать.

В 1980-х в Москву приехал японский профессор, художник. Проведя несколько дней в метро и на улицах города, он восхищенно сказал в кругу московских коллег, что в России много святых. – Святых? – Да, дзенских. Они могут лежать под забором, уйдя от реальности.

Эта шутка из эпохи Перестройки – нашего переоткрытия мира за пределами СССР – про дзен как возможность изменить точку зрения на мир, а вместе с ней и всю систему оценок этого мира, пересобрать его заново, – когда-то казалась мне умозрительной. Но я видела очень крупных и тучных репортеров в гибкости своей дававших фору любому мелкому и юркому человеку с камерой в умении так завинтить пространство, что в него, как в воронку из фильма о пришельцах, попадал зритель. Дело не во внешних данных, профессиональная пригодность фотографа в другом: что у него в голове. Вопрос в том, кто есть фотограф. И насколько он может вместить дзен. Рыбчинский как никто другой в русской фотографии был близок экспрессивному, агрессивному в своем желании вырваться из мира благополучия, животному началу японской фотографии 1960-х, эпохи журнала Provoke. Представьте: японский застой, рост экономики и эксплуатация человека через превращение его в винтик системы, и в ответ – выплеск энергии от национализма Мисимы до нового абстракционизма и перформансов, до жестокости новой фотографии. Причем все в гипертрофированном, массированном количестве. Это то, что возникает в обществе, игнорирующем человека. Как в том, где формировался Рыбчинский, где за внешним благополучием крылась драма жестких извне наложенных ограничений. Оттуда и его фотографическое наследие: сотни и сотни кадров, будто он был загипнотизирован своими сюжетами.

В этом проявляется характерность отношений фотографов из поколения детей войны по всему миру с окружающей благополучной реальностью: ее нужно было вскрыть, преодолеть, найти в ней собственную точку сборки, чтобы войти в себя. Соединиться со своей болью и своей темной стороной. Принять. И увидеть свет. Близкими к Рыбчинскому стратегиями были движимы Гарри Виногранд и даже Роберт Франк. Но, в отличие от коллег из мира, где «фотография – национальный вид искусства», Рыбчинский жил в условиях, где фотография никак не могла утвердиться как самостоятельный вид творчества: все время приходил новый начальник, считавший, что фотографией можно управлять, что снимать легко, а раз так – результат съемки недостаточен. Тем более такой непонятный, рваный результат, как у Рыбчинского. И правда, если начальственность заменяет экспертность, то как в такой системе принять поэзию и отличить ее от графоманства, как построить музей и чествовать в нем художников, оставив другой этаж общественных институций любителям?

Если говорить о таланте съемки, который, как врожденное чувство цвета у живописца присутствует в теле, может быть воспитан, но воспитанный талант все равно окажется копированным, выученным, в отличие от импровизаторской природы естественного, – то этот врожденный талант визуальных парабол был у Рыбчинского. Потому я и верю в будущую выставку Юрия Рыбчинского и Бориса Михайлова. Многое сближает этих мастеров исторически: они из одной части света, с общим опытом противостояния системе, – но искусство обоих находилось не в плоскости прямого противостояния и борьбы с системой. Им было доступно цирковое мастерство превращения, ирония, доведение серьезности жизни до гомерически смешного ее отражения в лабиринте кривых зеркал (что это, как не дзен?)

Когда в чешской фотографии, точнее в мировой фотографии с новой страницей чешского искусства, заговорили о Мирославе Тихом, я помню, как чешский коллега-историк фотографии, умница, человек правил, пожимал плечами: дескать, зарубежным коллегам захотелось плесенцы. Тихий не вписывался ни в канон документалистики от Куделки до Штрайта, ни в канон модернистского искусства контролируемого безумия, когда поэтизм Судека или Карола Тайги имел хорошо темперированную форму. Тихий был блаженным и в образе жизни своем, и в фотографическом отпечатке. Но Тихий стал еще одним каноном чешской фотографии, что бы ни говорили ревнители порядка. Рыбчинский и Тихий работали в одну эпоху и оба были честны в искусстве до принятия на себя безумия. Травма жизни(из которой хиппи просились, чтобы мама родила их обратно) этими двумя была превращена в творческий крест. Им было невозможно снимать без боли, без воспоминания и напоминания о ней, до самоуничтожения – они не могли делать искусство иначе «после пожаров Хиросимы, позора Колымы и печей Освенцима» (по В.Т. Шаламову).

В истории русской фотографии канона фотографии безумия – авторского и жизни, принятой автором в фотографию – еще не сформировалось. Возможно, Юрий Александрович Рыбчинский после своего ухода станет первым героем нового канона. Или первым святым.