Глава из книги Розалинд Краусс "Подлинность авангарда и другие модернистские мифы"

Издательство: Художественный журнал Серия: Классика современности ISBN 5-901116-05-4; 2003 г.

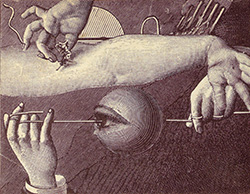

Эту главу я начну со сравнения. Обратимся к фотографии Ман Рэя «Памятник Де Саду», сделанной в 1933 году для журнала «Le Surrealisme au service de la revolution», и одновременно – к автопортрету Флоранс Анри, впервые представшему перед широкой публикой в 1929 году в Foto-Auge – издании, в котором были собраны ключевые фотографические работы европейского авангарда. Такое сравнение немного нарушает чистоту предмета нашего рассуждения – сюрреализма, поскольку одна из упомянутых фотографий прочно ассоциируется с Баухаузом. Флоранс Анри была ученицей Мохой-Надя, хотя к моменту публикации Foto-Auge она уже вернулась в Париж. Конечно, программная чистота высказывания Foto-Auge уже была нарушена присутствием на его страницах нескольких представителей сюрреализма: Ман Рэя, Мориса Табара и Э. Т. Л. Месенса. Но в основном Foto-Auge представляет немецкий материал, а издание в целом можно рассматривать как попытку высказать взгляды адептов Баухауза на фотографию – взгляды, которые, как мы теперь думаем, определяла присущая Баухаузу одержимость формой.

Составить представление о том, какова связь этой фотографии с Баухаузом, нам может помочь предисловие к недавно вышедшему в свет репринтному изданию портфолио работ Флоранс Анри. Упомянув, что известность Анри почти полностью исчерпывается этим автопортретом, автор предисловия продолжает:

Его композиция и структура настолько совершенны, что смысл портрета становится очевиден мгновенно. Впечатление, которое он производит, обусловлено пристальным взглядом героини на свое отражение. …Ее взгляд бесстрастно проникает сквозь зеркало и возвращается назад – параллельно линиям, образованным досками стола. …Шары – обычно символизирующие движение – здесь усиливают ощущение неподвижности и ничем не потревоженного созерцания. …Они расположены на осевой линии композиции … точность их расположения придает композиции стабильность и в то же время составляет необходимый противовес отражению героини1.

Если принять во внимание решимость автора втиснуть эту фотографию в рамки абстрагирующего, механического формалистского дискурса, смысл противопоставления работ Ман Рэя и Флоранс Анри становится очевиден. Такое сравнение отвлечет внимание от содержания работы Анри – будь то содержание психологическое («пристальный взгляд» и его бесстрастность) или формальное (выражение неподвижности посредством стабильности структуры и др.). С содержания фотографии наше внимание переносится на то, внутри чего это содержание содержится, – на рамку в качестве знака или эмблемы. И Анри, и Ман Рэй здесь прибегают к определению предмета фотографии посредством выделения его рамкой, они даже используют одинаковую форму рамки.

В обоих случаях нашему вниманию предлагается захват предмета рамкой, и в обоих случаях этот захват носит сексуальный характер. У Ман Рэя ротация, в ходе которой знак креста преобразуется в фаллическую фигуру, противопоставляет символ де-садовского акта святотатства и изображение объекта сексуального удовольствия. И еще два аспекта, присутствующие в этом изображении, свидетельствуют о структурной взаимосвязи рамки и изображения, содержания и того, внутри чего оно содержится. Ягодицы и бедра модели освещены таким образом, что физическая плотность тела от центра к краям убывает, и, когда взгляд зрителя достигает краев изображения, плоть там уже настолько обобщена и уплощена, что неотличима от бумаги. В этой ситуации, где физическая субстанция грозит распасться, рамка поддерживает рассыпающуюся структуру телесности и гарантирует ее плотность, производя весьма концептуальный жест – очерчивая границы. Это ощущение структурного вторжения рамки внутрь содержания работы еще усиливается благодаря морфологическому совпадению формы рамки и формы изображенной фигуры (они как бы визуально рифмуются): пересечения линий, заданные изгибами и впадинами тела на этой фотографии, созвучны доминирующей форме – форме рамки. Вряд ли возможно точнее передать готовность объекта принять насилие.

В автопортрете Флоранс Анри схожую игру ведут плоскость и выпуклость, и фаллическая рамка имеет параллельное значение – она одновременно создает и захватывает образ сидящей модели. В контексте этого сравнения хромированные шарики служат для того, чтобы проецировать фаллическое в центр изображения, создавая (как у Ман Рэя) систему взаимных повторений и откликов; и это кажется куда более настоятельной их ролью, чем поддержка формальных неподвижности и равновесия.

Конечно, можно возразить, что такое сравнение неправомерно. Что это ложная аналогия. Что она предполагает наличие между двумя фотографами некой взаимосвязи, которой быть не может, так как их творчество обусловлено разными эстетическими позициями: Ман Рэй – сюрреалист, а Флоранс Анри – приверженка идеологии, проповедующей абстракцию и ригоризм формы, воспринятой ею первоначально от Леже, а затем в Баухаузе. Можно возразить, что если какая-либо фалличность и присутствует в автопортрете Анри, то лишь непреднамеренно: автор могла не иметь в виду ничего подобного.

Чем более позитивистским становится искусствоведение, тем прочнее оно придерживается того мнения, что «намерение есть некое внутреннее, первоначальное событие сознания, являющееся причиной внешнего действия, которое становится свидетельством того, что намерение имело место», и, следовательно, утверждать, что произведения искусства суть выражения намерений – значит утверждать, что каждая их частичка в отдельности была отдельно продумана и преднамерена автором2. Однако, не испытывая любви ни к позитивизму, ни к этому мнению, я без зазрения совести использую метод сравнения, дабы вырвать это изображение из безопасного укрытия «намерения» Флоранс Анри и раскрыть его, пользуясь аналогией с целым рядом художественных произведений, появившихся в то же время и в той же стране.

Но пример с этими двумя фотографиями – не упражнение в сравнительном искусствознании. Как я уже упомянула, рамка здесь гораздо интереснее содержания изображения. То есть если здесь присутствует какая-либо фалличность, ее следует искать в самой фотографической практике кадрирования и тем самым захвата предмета. Условия этой фалличности находятся далеко за пределами специфической области сексуальной изобразительности, в области структурной логики, которая охватывает собой не только эту фотографию, но и множество других образов, созданных фотографами того времени, и применяется как к изображаемому предмету, так и к форме. В совсем другой области критической мысли такая логика носит название «экономика избытка»3. И я собираюсь показать, что фотография 1920 - 1930 годов во Франции и в Германии использует единую концепцию фотографии, определяемую экономикой избытка.

Однако здесь мы забегаем вперед. Причина, побудившая меня начать этот текст со сравнения, заключается в том, что я хочу здесь призвать к жизни сравнительный метод как таковой – сравнительный метод, который был предложен в искусствоведческой практике для исследования совсем других вещей. Сравнительный метод должен был служить ловушкой для исторического зверя по имени стиль: лишенный личностного начала, стиль считался чем-то вполне далеким и от индивидуального авторства, и от индивидуального намерения. Поэтому Вельфлин полагал логовом стиля декоративное искусство, а не царство шедевров, поэтому он искал его – подобно Морелли – в тех областях культуры, что возникли и оформились по недосмотру, где отсутствовал специфический «замысел», – вплоть до заявлений, будто объяснение «всей истории развития наших мировоззрений» кроется в истории соотношения скатов крыши.

Именно стиль был и остается главной занозой для исследователей искусства сюрреализма. Говоря о формальной неоднородности движения, вместившего в себя и расплывчатую абстракцию Миро, и сухой реализм Магритта и Дали, Уильям Рубин обращается к проблеме стиля, заявляя, что «невозможно сформулировать определение сюрреалистической живописи так же ясно, как определение импрессионизма или кубизма»4. Однако, видя свой научный долг в рациональной систематизации массы относимого к сюрреализму материала, Рубин испытывает потребность в том, что он называет «внутренним определением сюрреалистической живописи». И он изрекает, как он сам говорит, «первое такое определение». Определение состоит в том, что существуют две основные линии сюрреализма: автоматическая/абстрактная и академическая/иллюзионистская, и эти две линии соответствуют «двум фрейдистским истокам, задействованным в теории сюрреализма, а именно автоматизму и сновидениям». Хотя эти два изобразительных режима действительно очень непохожи, их объединяет понятие бессознательно созданного метафорического образа.

В 1925 году Андре Бретон обращается к теме «сюрреализм и живопись», и с самого начала он говорит о своем предмете именно с точки зрения этих двух полюсов – автоматизма и сна – и рубиновского определения в целом5. Если спустя сорок лет Рубин оказался настолько недоволен попыткой Бретона дать синтетическое определение сюрреалистической живописи, что объявляет свое повторение слов Бретона первым когда-либо данным определением такого рода, то, вне всякого сомнения, причина этому в том, что Рубин, как и все прочие, не уверен, что определение Бретона вообще было определением. Чтобы произвести синтез А и В, недостаточно просто сказать «А плюс В». Синтез – это не сумма. И уже давно известно, что перечисление относящегося к теме материала не является ни необходимым, ни достаточным для возникновения той общности, на которой основано понятие стиля.

Если неопределение Рубина повторяет неопределение Бретона, то это важный момент: он показывает, что именно идеи Бретона положили начало проблеме, с которой имели дело все дальнейшие исследования. Но Бретон – главный идеолог сюрреализма – это препятствие неизбежное; невозможно обойтись без него, если вы собираетесь рассматривать сюрреализм в целом – а именно целостного подхода требует такое синтетическое понятие, как стиль.

Та же ошибка – попытка связать разнородность формы у Миро и Магритта при помощи некоего надуманного стилистического единства – встречается сплошь и рядом у Бретона, главного теоретика сюрреализма. Пытаясь дать сюрреализму определение, Бретон плодит противоречия (например, противоречие между приматом линии у Магритта и приматом цвета у Миро) настолько неразрешимые, что они незамедлительно загоняют нас в тупик.

Так, Бретон начинает «Сюрреализм и живопись» с заявления о преимущественной ценности зрения среди прочих способов восприятия. Отвергая популярный в конце XIX века тезис о музыке как высшем из искусств – тезис, охотно поддерживавшийся в ХХ веке художниками-абстракционистами, – Бретон настаивает, что «визуальные образы достигают того, чего никогда не достигнет музыка,» и закрывает крышку гроба над этим великим искусством со словами: «так пускай же ночь опустится на оркестровую яму». Начинается его гимн во славу зрения: «Глаз существует в первобытном состоянии. Чудеса земные… единственный свидетель их – дикий глаз, который все цвета возводит назад к радуге». Тем самым он противопоставляет непосредственность зрения – автоматизм акта зрительного восприятия – рассчитанному, рефлексивному шагу мысли. Дикарство зрения прекрасно, чисто, не запятнано рассуждением; расчеты рассудка (который Бретон никогда не забывает обозвать «буржуазным рассудком») репрессивны, дегенеративны, плохи.

Помимо незапятнанности зрения рассудком, первенство зрения обусловлено тем, каким образом зрению предстают его предметы: непосредственность и прозрачность визуального восприятия внушает доверие к нему. Бретон часто подчеркивает, что сюрреализм-как-целое определяется визуальностью. В «Первом манифесте» он возводит родословную метода свободных ассоциаций к опыту визуальных образов, которые являются засыпающему на границе между бодрствованием и сном – то есть к визуальному опыту полусонного-полубодрствующего сознания.

Как нам известно, примат зрения в сюрреализме сталкивается с деятельностью, наделенной еще большими привилегиями – с письмом. Автоматизм осуществляется прежде всего в форме автоматического письма, это «бумагомарание», это продуцирование текста. Будучи перенесен в область визуальной практики, как у Андре Массона, автоматизм все равно понимается как вид письма. Бретон описывает автоматические рисунки Массона как скоропись, как письменность, как творение «этой руки, влюбленной в собственное движение и ни во что иное». «В самом деле, – пишет Бретон, – уникальное открытие сюрреализма состоит в том, что, без всякого предварительного намерения, перо, взявшееся писать, и карандаш, взявшийся рисовать, создают нечто бесконечно драгоценное». Так, в эссе, которое начиналось с дифирамбов зрению и с заявления о невозможности вообразить «картину иную, чем окно», Бретон решительно отдает письму превосходство над зрением и выражает свое неприятие «другого доступного сюрреализму пути», то есть «улавливания образов снов в неком обманном натюрморте, именно в обманке [trompe l'oeil] (и само слово «обман» выдает ущербность этого пути)».

Это различение между письмом и зрением – одна из множества антиномий, о которых говорит Бретон, желая растворить сюрреализм в высшем синтезе сюрреальности, которая в этом случае «снимет двойственность восприятия и воспроизведения»6. Это старая антиномия западной культуры, и она не просто подает две вещи как разные формы опыта, но ставит одну выше другой. Восприятие лучше, истиннее, ибо оно есть непосредственный опыт, а воспроизведение всегда подозрительно, так как оно всегда есть не что иное, как копия, вос-создание другой формы, набор знаков опыта. Восприятие ведет непосредственно в реальность, а воспроизведение находится от нее на непреодолимой дистанции, где присутствие реальности возможно лишь в форме субститутов, то есть через посредство знаков. Таким образом из-за дистанцированности репрезентации от реальности ее всегда можно подозревать в подлоге.

Отдавая продуктам автоматического письма предпочтение перед продуктами визуального изображения, Бретон тем самым переворачивает классическое предпочтение зрения письму, примат непосредственности над опосредованием. Ибо в тезисе Бретона подозрительным становится изображение, картинка, «обманка», а образ письменный истинен7.

И все же в некотором смысле этот очевидный переворот на самом деле не упраздняет традиционного платоновского недоверия к репрезентации, потому что та визуальная образность, к которой Бретон относится с таким подозрением, есть изображение, то есть репрезентация сна, а не сам сон. Таким образом, Бретон продолжает традиционную для западной культуры линию страха перед репрезентацией как обманом. А истинность текстуального потока автоматического письма или рисования не столько репрезентирует нечто, сколько выражает или фиксирует, подобно линиям, которые выводит на бумаге сейсмограф или кардиограф. Эта паутина письма выводит в присутствие – делая зримым – непосредственный опыт того, что Бретон называет «ритмическим единством» и характеризует его как «отсутствие противоречий, снятие эмоционального напряжения, возникающего от подавления эмоций, отсутствие чувства времени и замещение внешней реальности психической реальностью, подчиненной лишь принципу удовольствия»8. Единство, которое производит паутина автоматического рисования, близко к тому, что Фрейд называл «океаническим чувством» – детская либидная область удовольствия, еще не подчиненного цивилизацией и ее тревогами. «Автоматизм, – объявляет Бретон, – ведет нас напрямик в эту область,» и говорит он здесь об области бессознательного9. Этой своей прямотой автоматизм выводит бессознательное, океаническое чувство в присутствие. Автоматизм может быть письмом, но, в отличие от остальных письменных знаков в западной культуре, он не есть репрезентация. Он есть вид присутствия, непосредственное присутствие внутреннего «Я» художника10. Этот смысл автоматизма как манифестации внутреннего «Я», то есть никоим образом не репрезентации, содержится у Бретона также в описании автоматического письма как «изреченной мысли». Мысль – не репрезентация, а то, что наиболее прозрачно для сознания, непосредственный опыт, незапятнанный дистанцированностью и овнешненностью знаков.

Но эта приверженность автоматизму и письму как особому модусу присутствия и вытекающее отсюда неприятие репрезентации как обмана, у Бретона лишены последовательности: в этом вопросе он то и дело сам себе противоречит, как, впрочем, и почти в каждом вопросе теории сюрреализма. Сплошь и рядом Бретон заявляет: «Неважно, остается ли ощутимая разница между существами воображаемыми и существами реальными, я каждую минуту пропускаю такие различия как несущественные»11. Как мы увидим, Бретон действительно охотно приветствует репрезентацию и знаки, ибо репрезентация составляет ядро его определения «Судорожной Красоты», а Судорожная Красота иначе носит название Чудесного, а Чудесное – это великое слово-талисман, которое лежит в самом сердце всего сюрреализма.

Противоречия по вопросу о приоритете зрения над репрезентацией, присутствия над знаком – типичные примеры неувязок в теории сюрреализма. И эти противоречия становятся еще более выпуклыми, если обратиться к взглядам Бретона на фотографию. Учитывая его антипатию к «реальным формам реальных объектов» и стремление к опыту иного порядка, можно предположить, что Бретон должен бы презирать фотографию. Будучи техникой реалистической по самой своей сути, фотография должна быть ненавистна поэту, который считал, что «в свете тотальной переоценки реальных ценностей, пластическое произведение искусства должно либо отсылать к чисто внутренней модели, либо перестать существовать»12.

На самом же деле Бретон относился к фотографии с большим вниманием. В той паре художников, что Бретон назвал первыми настоящими сюрреалистами – Макс Эрнст и Ман Рэй, – один был фотографом. Принято считать, что Бретон «принял» Ман Рэя в сюрреалисты за предполагаемый анти-реализм его фотограмм, но в действительности это не так. Бретон был против попыток рассматривать фотограммы как абстракцию или как-то разграничивать «фотографию без камеры» и те работы Ман Рэя, что были сделаны при помощи обычной оптики13. Но поражает даже не то, что Бретон ценил и поддерживал отдельных фотографов, а то, что фотографии он отдает место в самой сердцевине сюрреалистской печати. В 1925 году он спрашивает: «Когда же все книги, которые хоть чего-нибудь стоят, перестанут иллюстрироваться рисунками и начнут выходить только с фотографиями?»14.

Это был не праздный вопрос, ибо следующие три крупных сочинения Бретона были и впрямь «иллюстрированы» фотографиями. Почти все картинки в «Наде» (1928) – это фотографии Буаффара; в «Сообщающихся сосудах» (1932) использованы несколько кадров из фильмов и фотодокументы; а иллюстративный материал к «Безумной любви» (1937) принадлежит в основном Ман Рэю и Брассаю. Присутствие фотографий в пророчески-сновидческом контексте этих книг изумляет, оно кажется чем-то предельно эксцентричным – странное приложение к тексту, столь же загадочному, сколь банальны изображения. В своем эссе о сюрреализме Вальтер Беньямин говорит о таких курьезных «иллюстрациях»:

Вмешательство фотографии в эти пассажи происходит весьма странным образом. Оно превращает городские улицы, ворота, площади в иллюстрации к бульварному роману, вбирает в себя банальную очевидность старинной архитектуры и с самой изначальной силой вбрасывает ее в описываемые события, под которыми – как в книгах старых горничных – подписаны точные цитаты с номерами страниц15.

Но предполагаемая эксцентричность, периферийность фотографии по отношению к сюрреалистской мысли и практике сама еще стоит под большим вопросом. Фотография помещается в самый центр сюрреалистского текста не только в работах Бретона; она была главным визуальным материалом, использовавшимся в сюрреалистских периодических изданиях. Главный печатный орган сюрреалистов – La Revolution surrealiste – визуально не имел ничего общего с авангардистскими типографскими причудами, наводнявшими листовки дадаистов. По предложению Пьера Навиля за образец дизайна для La Rйvolution surrйaliste был взят научный журнал La Nature. Первые выпуски La Revolution surrealiste содержали почти исключительно документацию, причем документацию двух типов: образцы автоматического письма и записи сновидений. Строгим колонкам текста был противопоставлен визуальный материал – по преимуществу фотографии Ман Рэя, причем все они являются как бы иллюстрациями к тексту и несут документальную нагрузку.

Враждебное отношение Навиля к традиционному изобразительному искусству было хорошо известно. В третьем номере журнала опубликовано его заявление: «У меня нет никакого вкуса, есть только отвращение. Художники, жулики-художники, давайте, пачкайте холсты. Всем известно, что нет никакой сюрреалистической живописи. Нет ни карандашных штрихов, рожденных случайным движением руки, ни изображений, повторяющих образы из сновидений…» Однако зрелища он не отвергал. «Память и удовольствие для глаза, – пишет Навиль, – это и есть вся эстетика». В перечень проводников этого визуального удовольствия входили улицы, киоски, автомобили, кинематограф и фотографии16.

После блестящей выставки «Дада и сюрреализм – новый взгляд» (Dada and Surrealism Reviewed) в 1978 году в галерее Хэйуорд внимание специалистов начало переключаться с изобразительной и скульптурной продукции сюрреализма и его окружения на продукцию печатную и на то, как журналы формировали каркас сюрреализма как движения. Глядя на парад сюрреалистских журналов – La Revolution surrealiste, Le Surrealisme au service de la revolution, Documents, Minotaure, Marie, The International Surrealist Bulletin, VVV, Le Surrealisme, mкme и множество других – убеждаешься, что именно они, в гораздо большей степени, чем что-либо еще, и были настоящей художественной продукцией сюрреализма. А вместе с этим убеждением неизбежно вспоминается самое важное из когда-либо сделанных заявлений о предназначении фотографии – «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Вальтера Беньямина, и одно тех явлений, о которых говорит Беньямин, разведывая новую территорию искусства-после-фотографии – иллюстрированный журнал, то есть фотография плюс текст.

В то самое время, когда Беньямин осуществлял свой анализ, сюрреалисты совершенно независимо от него применяли этот анализ на практике. И именно это постоянно упускает из виду традиционное искусствоведение, сосредоточенное на произведениях изобразительного искусства.

Сложив воедино эти два факта – приоритет, который сами сюрреалисты отдавали иллюстративной фотографии, и то, что попытки определить стиль, исходя из формального, изобразительного кода (оппозиций типа графический/живописный или репрезентация/абстракция), оказались неспособны обозначить какое-либо единство в очевидном многообразии художественной продукции сюрреализма, то есть их неспособность сформулировать, по словам Рубина, «внутреннее определение» сюрреализма, – мы приходим к выводу, что искать такое определение следует скорее в фотографическом, чем в живописном коде сюрреализма. Или, иначе говоря, что проблему разнородности искусства сюрреализма можно разрешить скорее при посредстве семиологических функций фотографии, чем при помощи формальных качеств, определяющих традиционное искусствоведческое деление на стили. Значит, речь идет о том, чтобы отказаться от периферийного положения фотографии по отношению к сюрреализму и поставить ее в положение абсолютно центральное – можно сказать, определяющее.

Нам могут возразить, что, обращаясь к фотографии как объединяющему принципу, мы просто заменяем один круг проблем другим. Ведь в сюрреалистской фотографии царит та же разнородность, что и в сюрреалистской живописи и скульптуре. Кратко пробежавшись по фотографическому архиву сюрреализма, мы вспомним: 1) совершенно обыденные картинки, снятые Буаффаром для «Нади» Бретона; 2) менее обыденные, но все еще прямые снимки, сделанные Буаффаром в 1929 году для журнала Documents, например иллюстрации к эссе Жоржа Батая о большом пальце ноги; 3) все еще «прямые», но уже ставящие вопрос об истинности фотографии как свидетельства документальные снимки скульптур, не существующих нигде, кроме как на фотографии – скульптур, которые были уничтожены сразу после съемки (например, у Ханса Белльмера и Ман Рэя); далее мы переходим к необъятному перечню фотографических приемов обработки изображения: 4) часто использовавшаяся негативная печать; 5) возврат к многократной экспозиции или комбинированной печати, используемым для получения эффекта монтажа; 6) различные манипуляции с зеркалами, как в серии Кертеша «Искажение»; 7) два приема, своей славой обязанных Ман Рэю, – соляризация и фотография без камеры (фотограмма, авторский термин Ман Рэя – rayograph); последний несет в себе довольно ясную отсылку к иррациональному опыту, прокламируемому сюрреалистами, – она прослеживается в графичности, рукописности изображения на уплощенном, абстрагированном фоне, а также в некой одушевленности, которая сквозит в этих предметах-призраках; Рибмон-Дессень называет их «объектами из сновидений», а сам Ман Рэй скорее склонен считать их порождениями памяти, поскольку они способны «более или менее ясно воссоздать в памяти событие, подобно нетронутому пеплу предмета, исчезнувшего в пламени»17; 8) техника, которую Рауль Убак называл «брюляж» – когда эмульсию выжигают (что буквально воспроизводит известное описание фотограммы, данное Ман Рэем); этот прием возник из попытки полностью перевести фотографию в область автоматической творческой деятельности – так же, как серия графических экспериментов, сделанная Брассаем в середине 30-х годов, была попыткой напрямую соединить фотографию с автоматическим рисованием, с рисованным образом.

Список получился довольно длинный, и все же в нем отсутствует один прием –фотомонтаж. Этот прием, пионерами которого были дадаисты, редко использовался фотографами-сюрреалистами, но привлекал некоторых сюрреалистов-поэтов, которые сами делали фотомонтажи. Важный пример здесь – автопортрет Андре Бретона 1938 года под названием «Автоматическое письмо».

Автопортрет Бретона, составленный из разных фотографических фрагментов – это не только пример фотомонтажа (приема, который следует отличать от комбинированной печати, поскольку при фотомонтаже, как правило, разрезают и заново перекомбинируют уже готовые отпечатки), но также и пример конструкции en abyme. Микроскоп, репрезентирующий вообще все инструменты с линзами, вносит в поле репрезентации другую репрезентацию, которая удваивает некий аспект первой, а именно процесс фотографии, посредством которого появились на свет изображения, из которых составлен автопортрет. Бретон использует это удвоение, чтобы установить интеллектуальную связь – как бы рифму – между психологическим автоматизмом как процессом механической записи и автоматизмом как свойством камеры – «слепого инструмента», по словам Бретона. Сам он связывает эти два механических способа регистрации уже в 1920 году, когда заявляет, что «автоматическое письмо, появившееся в конце XIX века, есть истинная фотография мысли»18.

Но если эмблема автоматизма камеры помещена внутрь изображения, названного Ecriture-Automatique, то, спросим мы, что же происходит с самим понятием письма? Разве оно не является непреодолимо чуждым чисто визуальному опыту фотографии – и присутствие микроскопа символизирует, подчеркивает и интенсифицирует эту апелляцию к визуальности? Этот автопортрет и его название – не есть ли они еще один пример постоянного противопоставления письма и видения, противопоставление, которое не ведет ни к какому результату, кроме полной теоретической неразберихи? Но сейчас я докажу, что на этот раз оно ведет не к неразберихе, а к прояснению, к тому самому диалектическому синтезу противоположностей, о котором Бретон говорил как о программном методе сюрреализма. Я хочу обратить внимание на то, что понятие ecriture выражается в этом автопортрете посредством самой материи изображения, то есть посредством монтажа.

Все авангардные движения 20-х годов понимали фотомонтаж как способ пропустить простое изображение реальности сквозь фильтр его же значения. Для этого использовалось противопоставление: противопоставление фотоизображения фотоизображению, противопоставление фотоизображения рисунку, противопоставление фотоизображения тексту. По словам Джона Хартфилда, «маленькое пятнышко цвета может превратить фотографию в фотомонтаж – особый род искусства»19. А что это за род искусства, нам объясняет Сергей Третьяков, который пишет: «Если благодаря влиянию текста (или названия) фотография выражает не просто тот факт, который она показывает, но также социальные тенденции, которые отражает этот факт, то это уже фотомонтаж»20. Вслед за ним о том, что реальность несет в себе свою собственную интерпретацию, говорит Арагон, описывая работу Хартфилда: «Когда он играл с огнем изображений, вокруг него воспламенялась сама реальность… фрагменты фотографий, которыми он манипулировал ради удовольствия оглуплять, в его пальцах начинали означать»21.

Такое отношение к означению как к политическому акту, призыв рассматривать фотографию в отрыве от всего земного, от реальности, проповедовал Бертольд Брехт, говоря: «Фотография заводов Круппа или концерна AEG почти ничего не сообщает об этих организациях… Поэтому действительно необходимо нечто строить, нечто искусственное, нечто заданное»22. Такая позиция оказалась неприемлемой для протосюрреалиста Макса Эрнста, который покинул берлинский сюрреалистический кружок со словами: «Это так по-немецки. Германские интеллектуалы ни покакать, ни пописать не могут без идеологии» ("C'est vraiment allemand. Les intellectuels allemands ne peuvent ni caca ni pipi sans des ideologies")23. Но тем не менее, именно фотомонтаж он использовал в Fatagagas, и именно фотомонтаж оставался лейтмотивом в произведениях Эрнста этого периода; и когда Арагон писал о действии элементов, из которых собраны фотомонтажи Эрнста, он сравнивал их со «словами»24. Тем самым он имеет в виду не только то, что каждый означающий элемент фотомонтажа прозрачен (в отличие от элементов кубистических коллажей, смысл которых непрозрачен и неясен), но и то, что каждый элемент фотомонтажа представляет собой отдельную смысловую единицу, которая, как и слово, определяется своим положением в синтагматической цепочке предложения и подчиняется условиям общего синтаксиса.

Считаем ли мы синтаксис категорией временной – то есть простой последовательностью слов друг за другом, которая, по мере того как ее произносят, складывается в предложение, – или же категорией пространственной – то есть серийно развертывающейся последовательностью отдельных лексических единиц на печатной странице – в любом случае синтаксис сводится к изначальной разобщенности отдельных лексических единиц. Для традиционной лингвистики эта абсолютная разобщенность представляет собой тот разрыв или пробел между знаками, который отделяет знаки друг от друга; сами же знаковые единицы она делит на две части, совершенно чуждые друг другу. Эти две части суть означаемое и означающее: первое есть значение знака, прозрачное для мысли и сознания; второе – начертание или звук, выступающие материальным носителем знака. «Порядок означаемого, – пишет Деррида, отталкиваясь от позиции традиционной лингвистики, – никогда не одновременен порядку означающего, в лучшем случае он выступает как его изнанка или чуть сдвинутая, на один вздох, параллель»25. Для Деррида, конечно, пробел – это не разобщенность, которая отмечает внешнюю границу значения, конец одного означаемого и скорое начало другого. Скорее пробел в своем предельном смысле есть предпосылка значения как такового, и разобщающее действие пробела само по себе уже конституирует значение отделяемых друг от друга знаков. Как мы увидим, это движение, когда пробел оказывается внутренним наполнением присутствия, проливает свет на различие между фотографией сюрреалистической и фотографией дадаистской.

В дадаистских фотомонтажах пробелы играют очень важную роль: белый лист бумаги, проглядывающий между фотографическими фрагментами, предъявляет себя как средство, одновременно соединяющее и разделяющее их. Белый лист здесь – это не глухая плоскость кубистского коллажа, утверждающая формальное и материальное единство визуального субстрата; белый лист – это скорее эфирная среда, и каждое отображение реальности, помещенное в эту среду, надежно отделено от других и пребывает в состоянии разобщенности, синтаксиса, среда же играет роль пробела.

Фотоизображение, между элементами которого наличествуют такие «пробелы», лишено одной из самых мощных иллюзий фотографии. В нем нет чувства присутствия. Хваленая способность фотографии останавливать мгновение – это способность уловить и сохранить присутствие. Это изображение момента, изображение того, как все вещи присутствуют в данный момент в данном пространстве; это декларация совершенной чистоты и целостности реальности. На поверхности фотокарточки запечатлено все то, что фиксирует один моментальный взгляд. Фотоизображение – это не просто трофей, захваченный у реальности, это еще и документ, подтверждающий единство реальности как всего-что-присутствовало-в-тот-один-момент. Но пробелы разрушают одновременное присутствие: ведь они показывают предметы последовательно – либо один после другого, либо как разобщенные и внешние по отношению друг к другу, хранящиеся в разных ячейках. Пробел ясно показывает нам – Хартфилду, Третьякову, Брехту, Арагону – что перед нами не реальность, но мир, до краев полный интерпретацией или означением, то есть реальность, нашпигованная пробелами и разрывами – формальными предпосылками знака.

Как я уже упоминала, фотографы-сюрреалисты редко прибегали к фотомонтажу. Их целью была гладкость, однородность отпечатка, без вторжений белого листа. Сохраняя целостность изображения, они могли апеллировать к фотографическому прочтению этого изображения – то есть к прочтению, подразумевающему прямой контакт фотоизображения с реальностью. Но все без исключения фотографы-сюрреалисты, рассматривая свое фотоизображение, эту единую и однородную картинку, все же имели в виду пробел. Иногда они подражали технике фотомонтажа, используя комбинированную печать. Но это в их работе как раз менее всего интересно, потому что комбинированная печать не дает достаточно внятного опыта самой реальности как знака, реальности, разорванной пробелом. Разорванность соляризированного отпечатка – это по большей части дань такому же расщеплению, происходящему в реальности. То же самое можно сказать о тончайших, непостижимых разрывах, которые создает негативная печать. Однако самое важное – это стратегия удвоения. Ибо именно удвоение производит формальный ритм пробела – двухчастный ритм, который отменяет единство момента, который расщепляет сам момент изнутри. Ибо именно удвоение приводит нас к осознанию, что к оригиналу добавлена еще его копия. Двойственность – это симулякр; двойник есть репрезентация оригинала. Он приходит вслед за оригиналом и, соответственно, может существовать только как подобие, как изображение. Но вот, будучи представлен вместе с оригиналом, двойник разрушает чистую единичность оригинала. Удвоение раскрывает оригинал для эффекта различия, эффекта отсрочки, эффекта одного-после-другого или внутри другого: эффекта множественностей, прорастающих в едином.

Это чувство отсрочки, чувство реальности, открывающей себя для «отличия всего на миг», мы (вслед за Деррида) назвали пробелом. Однако функция удвоения – это не только превращение присутствия в последовательность. Удвоение отмечает первый элемент цепочки как означающий: оно преобразует сырой материал в общепринятую форму означающего. Леви-Стросс подчеркивает важность чисто фонематического удвоения в самом начале языкового опыта ребенка – пробуждающейся способности ребенка обращаться со знаками:

Уже на стадии детского лепета появляется группа феноменов [па]. Но различие между [па] и «папа» не сводится просто к удвоению: [па] – это шум, «папа» – слово. Удвоение свидетельствует об определенности намерения говорящего субъекта; оно наделяет второй слог функцией, отличной от той, которую могли выполнять первый слог и в целом потенциально неограниченная серии идентичных звуков [папапапапа…], рожденные детским лепетом. Второе [па], таким образом, ни повторяет, ни обозначает первое. Оно является знаком того, что первое [па] тоже было знаком и что образуемая ими пара принадлежит не означаемому, а означающему26.

То есть повторение говорит о том, что «бессмысленные звуки» детского лепета стали нарочитыми, намеренными; и их намерение – выразить смысл. В этом смысле удвоение – это «означающее означения»27.

С точки зрения сформировавшегося языка, фонемы [па] и [ма] больше похожи на слова in potentia, чем на бессмысленные звуки. Но попробуйте представить себе, как младенец производит взрывные согласные и твердые приступы, а также другие звуки, не являющиеся частью разговорного языка, и младенческий лепет уже покажется сырым материалом звуковой реальности. Тем самым путь от [па] к «папа» приобретает нечто общее с удвоением в фотографии, когда сырьем для изображения является мир перед объективом камеры.

Как уже было сказано, сюрреалистская фотография использует ту особую связь с реальностью, на которой зиждется вся фотография в целом. Ибо фотография есть слепок, оттиск реальности; это выявленный с помощью фотохимической обработки след, причинно связанный с той реальной вещью, к которой он отсылает, – подобно отпечаткам пальцев или влажному кругу, оставленному на столе холодным стаканом. Тем самым фотография по самой сути своей отличается от живописи, скульптуры или рисунка. На генеалогическом древе изображений она стоит ближе к отпечаткам ладоней, посмертным маскам, Туринской плащанице или следам чаек на прибрежном песке. С точки зрения техники и семиологии, рисунки и картины суть изображения, а фотографии суть отражения.

Обладая этим особым статусом по отношению к реальности, будучи по сути дела оттиском самой реальности, ухищрения фотографов-сюрреалистов – пробелы и удвоения – призваны фиксировать пробелы и удвоения, присутствующие в той самой реальности, отражением которой является фотография. Фотография здесь используется для того, чтобы произвести парадокс: парадокс реальности, конституированной как знак – или присутствия, превращенного в отсутствие, в репрезентацию, в пробел, в письмо.

Описанный выше ход лежит в самом сердце сюрреалистской мысли, ведь именно этот опыт реальности как репрезентации определяет понятие Чудесного или Судорожной Красоты – ключевые понятия сюрреализма28. Ближе к началу «Безумной любви» есть раздел, который был отдельно опубликован Бретоном под заглавием «Красота будет биться в судорогах…» В этом манифесте Бретон говорит о Судорожной Красоте, пользуясь тремя видами примеров. Первый вид лежит в области мимикрии – ухищрений природы, когда один живой организм имитирует другой: самый известный пример здесь, наверное, пятна на крыльях бабочек, имитирующие глаза. Бретона, как и всех сюрреалистов, явление мимикрии совершенно завораживало. Например, в журнале Documents были опубликованы фотографии Блосфельдта, изображавшие имитацию волют и колонн классической архитектуры в стеблях растений. В «Красота будет судорожной…» Бретон говорит о мимикрии кораллов Большого барьерного рифа, имитирующих растения, и об «Императорской мантии» в гроте неподалеку от Монпелье, где естественные складки и выщербины кварцевой стены образуют подобие занавеса, «навеки затмевающее любую скульптуру». Мимикрия здесь служит примером производства знаков в природе, когда одно природное явление становится репрезентацией другого.

Второй пример Бретона – это «прекращение движения»: когда нечто, находившееся в движении, оказалось приостановлено, выведено из строя или, как сказал бы Дюшан, «отложено». «Жаль, что среди иллюстраций к этому тексту я не могу воспроизвести фотографию очень красивого локомотива, на много лет заброшенного среди безумия девственного леса»29. Неудивительно, что Бретону хотелось показать фотографию этого объекта – ведь сама идея остановленного движения есть одна из главных идей фотографии. А судорожность, возбуждение, опережающее предмет, происходит оттого, что локомотив воспринимается в отрыве от размеренности его естественного бытия, и этот отрыв лишает локомотив какой-то части его физической сущности и превращает его в знак той реальности, которой он более не обладает. Застывший кадр этого застывшего поезда – это репрезентация предмета, который сам по себе есть репрезентация.

Третий пример Бретона – это найденные объекты или найденные словесные фрагменты, обрывки фраз (и то, и другое – образчики объективной случайности), когда посланец из внешнего мира несет в себе информацию, из которой адресат узнает о своем собственном желании. Найденный объект есть знак этого желания. Предмет, о котором Бретон говорит в начале «Безумной любви», прекрасно демонстрирует, что Судорожная Красота функционирует как знак. Этот предмет – ложка с ручкой в форме сапожка, которую Бретон нашел на блошином рынке и которую он считал исполнением желания, высказанного в автоматической фразе, всплывшей у него в мозгу за несколько месяцев до того: cendrier Cendrillion, то есть «пепельница-Золушка». Объект с блошиного рынка стал для него значащим, когда она начал видеть в нем удивительное mise-en-abyme: простирающуюся в бесконечность цепь удвоений, в которой черпало и ручка ложки представали как носок и пятка туфли, а маленький резной сапожок, украшающий ручку, играл роль каблука туфли. Затем мы представляем, что у этого сапожка роль каблука играет другой, совсем крохотный сапожок, и так до бесконечности. Природное письмо этой цепи удваивающихся сапожков Бретон рассматривал как означающее для своего желания любви, и тем самым как знак, с которого начинается действие «Безумной любви»30.

Если попытаться обобщить эстетику сюрреализма, то понятие Судорожной Красоты будет являть собою ядро этой эстетики: оно сводится к опыту реальности, превращающейся в репрезентацию. Можно сказать, что сюрреальность есть природа, бьющаяся в судорогах письма. Фотографии дарован особый доступ к этому опыту – он кроется в ее привилегированной связи с реальностью. Использовавшиеся во времена сюрреалистов приемы работы с фотографией – то, что мы назвали удвоением и пробелом, – имеют своей целью задокументировать эти судороги. Фотографии не интерпретируют реальность, не расшифровывают ее, как у Хартфильда в его фотомонтажах. Фотографии представляют саму эту реальность как заданную, или шифрованную, или записанную. Тем самым опыт природы как знака, или природы как репрезентации, «естественным образом» приходит на территорию фотографии. Он затрагивает и фотографический до мозга костей опыт определения границ кадра – краев изображения, которые воспринимаются как обрезанные. Но мне хочется добавить, пусть даже очень кратко, что черта, объединяющая всю художественную продукцию сюрреализма, – это именно опыт природы как репрезентации, физической материи как письма. И это, конечно, не морфологическое соотношение, а семиологическое.

Рассуждение о сюрреалистской фотографии не может быть полным, если оно не упоминает «чистых», неискаженных фотоизображений, фигурирующих в сюрреалистской печати, – среди них снимок больших пальцев ног работы Буаффара, или «невольные скульптуры», сфотографированные Брассаем для Сальвадора Дали, или прямой снимок фигуры в шляпе, сделанный Ман Рэем для журнала Minotaure. Потому что этот тип фотографий ближе всего к сердцевине сюрреализма. Но теоретический аппарат, который позволит нам говорить об этом жанре, мы уже разработали. Это понятие пробела.

Внутри фотоизображения эффект пробела могут создавать может cloisonné соляризации или использование найденных рамок, которые разбивают или замещают фрагменты реальности. Но на самом краю фотоизображения рамку кадра, которая вырезает, выхватывает изображенный фрагмент из общего пространства реальности, можно рассматривать как еще один способ создать эффект пробела. Пробел – это обозначение разрыва в синхронном опыте реальности, перебой, который дает начало последовательности. Рамка фотокадра всегда действует как разрыв непрерывной ткани реальности. Но сюрреалистская фотография обращает едва ли не все свое внимание на эту рамку, и та сама начинает читаться как знак – пустой знак, конечно, но главный винтик в механизме смысла: означающее означения.

Рамка кадра говорит о том, что между данной частью реальности и той частью, что осталась за кадром, есть различие; и что данный фрагмент, ограниченный рамкой кадра, есть пример природы-как-репрезентации, природы-как-знака. Сообщая об этом опыте реальности, кадр также контролирует его, конфигурирует его. Для этого может использоваться выбор точки зрения, как у Ман Рэя, или выбор расстояния, как в снятых со сверхблизкого расстояния фотографиях Дали. И в обоих этих примерах то, что фиксируется в кадре, то, что камера делает видимым, – это автоматическое письмо мира: постоянное, непрерывное производство знаков. Дали снимает мелкий бумажный мусор, автобусные и театральные билеты, которые мы обычно сминаем в карманах в катышки, или крошки стирательной резинки, которые мы неосознанно растираем, – многократно увеличивая их, Дали публикует эти снимки под названием «Невольные скульптуры». Упомянутая фотография Ман Рэя вместе с несколькими другими сопровождает эссе Тристана Тцара о бессознательном производстве сексуальных образов во всех аспектах культуры – в данном случае приводится в пример дизайн шляп.

Рамка кадра говорит о способности камеры находить и вычленять то, что можно назвать постоянным производством эротических символов, непрерывным автоматизмом мира. За эту свою способность сама рамка достойна прославления, репрезентации, что и происходит в той фотографии Ман Рэя, с которой начинался наш анализ. Или она может просто присутствовать, молча играть роль пробела, как в той серии Брассая о граффити, когда у него наступает припадок автоматического производства.

И вот, разобрав этот опыт рамки, мы подступаем вплотную к избытку. В 20-е и 30-е годы во всей Европе «взгляд камеры» превозносили как особую форму видения: «Новое Зрение», как называл это Мохой-Надь. От ГИНХУКа до Баухауза и монпарнасских студий Новое Зрение понимали одинаково. Как считал Мохой-Надь, обычное человеческое зрение попросту несовершенно, слабо, бессильно. «Гельмгольц, – писал Мохой-Надь, – говорил своим ученикам, что если бы какому-нибудь оптику удалось воспроизвести человеческий глаз и он принес бы этот глаз к нему, Гельмгольцу, то он, Гельмгольц, был бы вынужден сказать: плохая работа». Однако изобретение камеры восполнило недостатки, так что теперь «мы можем сказать, что видим мир другими глазами»31.

Эти «другие глаза» – конечно, глаза камеры. Они видят быстрее, четче, под более разнообразными углами, ближе, микроскопически, со смещением цвета, насквозь при помощи рентгеновских лучей и с возможностью размножения изображений, что дает возможность записывать ассоциации и воспоминания. Зрение камеры многократно расширяет возможности обычного зрения, восполняет недостатки невооруженного глаза. Камера скрывает наготу глаза, вооружает его, она играет роль протеза, который приумножает возможности человеческого тела.

Однако, расширяя спектр способов, которыми мир может быть дан зрению, камера опосредует эту данность, становится между миром и человеком, диктует реальности свои условия. Так то, что с избытком дополняет и усиливает человеческое зрение, в то же время вытесняет самого человека как субъекта зрения; камера – это помощник, захватывающий власть над зрением.

Отношение к камере как к протезу и изображение ее на фотографиях изобилуют у всех адептов Нового Зрения32. На известном автопортрете Умбо камера предстает как падающая тень, соотношение которой с глазами фотографа отражает интересный парадокс, свойственный всем вспомогательным устройствам, – то, что расширяет способности некоего органа, также замещает его. На этом снимке камера, которая в буквальном смысле расширяет зрение Умбо, позволяя ему видеть самого себя, также скрывает его глаза, почти полностью затмив их тенью.

Автопортрет Флоранс Анри действует похожим образом. На нем рамка кадра служит для того, чтобы подчинить себе изображение, доминировать над ним, а символизирующая рамку кадра фаллическая форма, которую конструирует Анри, совпадает с той формой, которая использовалась в большинстве культур мира для выражения господства. Таким образом, избыток дается нам эмблематическим способом, через посредство овнешненной репрезентации рамки кадра как образа господства: сущность зрения камеры – абсолютная власть фокуса и акта выбора из первобытного копошения реальности.

В 20-е годы вся Европа испытывала ощущение, что к реальности добавлен некий избыток. То, что это ощущение в то же время воспроизводили и активно конфигурировали фотографии, сделанные с применением дополнительных приемов, говорит о невероятном созвучии тогдашней европейской фотографии своему времени – а не о расколе ее на различные секты, как иногда полагают. Но я считаю, что избыток, который особенно активно добавляли к реальности сюрреалисты, – это видение реальности как репрезентации или знака. Реальность одновременно расширялась и замещалась или вытеснялась господствующим избытком, каковым является письмо – парадоксальное письмо фотографии.

Вашингтон, 1981

1 Florence Henri Portfolio, Cologne, Galerie Wilde, 1974, introduction by Klaus-Jürgen Senbach.

2 Stanley Cavell, Must We Mean What We Say?, New York, Scribners, 1969, p.226, 236.

3 Ключевым текстом здесь является Жак Деррида «О грамматологии», пер. Н. Автономовой, М., Ad Marginem, 2000.

4 Все цитаты из Рубина в этом абзаце относятся к периоду выставки «Дадаизм, сюрреализм и их наследие» в нью-йоркском Музее современного искусства МОМА (Рубин был куратором этой выставки) и к попыткам Рубина произвести связное синтетическое высказывание, которое могло бы выступать в качестве теории сюрреалистического стиля. См. William Rubin, «Toward a Critical Framework,» Artforum, vol.V, no.1 (September 1966), 36.

5 André Breton, «Le Surrealisme et la peinture»,La Révolution Surréaliste, vol.1 (July 1925), 26 - 30.

6 André Breton, «Océanie» (1948), переиздание в кн. Breton, La Clé des champs, Paris, Saggitaire, 1953, 1973 edition, p. 278.

7 Бретон настаивает, что «всякая форма выражения, в которой автоматизм не присутствует хотя бы скрыто, выпадает из орбиты сюрреализма» ("Сюрреализм и живопись").

8 Там же.

9 Там же.

10 Словами Бретона: «Эмоциональное напряжение, которое испытывает поэт или живописец в данный момент» (там же).

11 Там же.

12 Там же. Далее Бретон подтверждает свою нелюбовь к тому, что он называет позитивистскими ценностями фотографии: «В конце концов, тот образ, который мы стремимся сохранить о любой вещи, не есть верный образ».

13 Он протестовал, в частности, против позиции Рибмон-Дессеня, который, открывая в 1924 г. выставку Ман Рэя, превозносил «эти абстрактные фотографии… которые соединяют нас с новой Вселенной».

14 В начале этого рассуждения он пишет: «Фотографический отпечаток… проникнут эмоциональной ценностью, которая делает его в высшей степени драгоценным предметом обмена» ("Сюрреализм и живопись").

15 Walter Benjamin, «Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia», // Reflections, trans. Edmund Jephcott, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1978, p. 183.

16 Pierre Naville, «Beaux-Arts,» La Révolution surréaliste, vol.1 (April 1925), 27. Когда позднее в том же году Бретон выступил в поддержку традиционного изобразительного искусства, он все же начал с упоминания «этого постыдного шарлатанства под названием живопись» – что, конечно, было реверансом в сторону Навиля.

17 Man Ray, Exhibition Rayographs 1921 - 1928, Stuttgart, L.G.A., 1963.

18 Во введении к серии фотомонтажей Макса Эрнста Fatagaga.

19 John Heartfield, Photomontages of the Nazi Period, New York, Universe Books, 1977, p. 26

20 Там же.

21 Louis Aragon, «John Heartfield et la beaute révolutionnaire» (1935), репринт в: Aragon, Les Collages, Paris, Hermann, 1965, p.78 - 79.

22 Цитируется в изд.: Вальтер Беньямин, «Краткая история фотографии»//Вальтер Беньямин, «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», пер. С. А. Ромашко, М. «Медиум», 1996, с. 89.

23 Цитируется в изд.: Dawn Ades, Photomontage, New York, Pantheon, 1976, p. 19.

24 Louis Aragon, «La Peinture au défi» // Les Collages, p. 44.

25 Деррида, «О грамматологии», с. 134.

26 Клод Леви-Стросс, «Сырое и приготовленное», М. - Спб., Университетская книга, 1999, с. 322

27 Там же. Еще один пример использования данного пассажа из Леви-Стросса в анализе фотографии см. Craig Owens, «Photography en abyme», October, no. 5 (Summer 1978), 73 - 88.

28 Определение Чудесного, данное Луи Арагоном в 1925 г., гласит: «Чудесное – это противоречие видимого [apparaît]и реального» ("Idées", La Révolution surréaliste, vol.1 [April 1925] 30).

29 André Breton, L'Amour fou, Paris, Gallimard, 1937, p.13.

30 Ibid., pp.35 - 41.

31 László Moholy-Nagy, Vision in Motion, Chicago, 1947, p. 206.

32 См. Rosalind Krauss, «Jump over the Bauhaus»,October, no. 15 (Winter 1980), 103 - 110.