Статья опубликована: Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15, 2014, вып. 3. с. 64-80

У меня еще теплится надежда,

что мы выясним, что такое прекрасное.

Платон, Гиппий больший

В 1977 году в издательстве Farrar, Straus & Giroux вышла книга Сьюзен Зонтаг «О фотографии» [1], полный русский перевод которой был сделан только в 2013 году. [2] Она представляла собой сборник эссе, которые на протяжении 70-х годов (начиная с 1973 года) появлялись на страницах нью-йоркского журнала The New York Review of Books – издания, посвященного вопросам литературы, культуры и политики. К тому моменту, когда была издана книга, Зонтаг получила степень бакалавра искусств (1951 г., Чикагский университет) и степень магистра философии (1954 г., Гарвардский университет), преподавала в Колумбийском университете и работала редактором в журнале Commentary. Она опубликовала «Против интерпретации» (1961) [3], «Заметки о Кэмпе» (1964) [4] и «Образцы безоглядной воли» (1969) [5] – тексты, которые сформировали ее репутацию и принесли известность.

Работа, изменившая традицию изучения фотографии, никогда не была академическим исследованием [6]. И до, и после появлялись объемные упорядоченные работы, рассматривающие фотографию с точки зрения традиционных принципов изобразительного искусства. Многие рассматривали фотографию как самостоятельный жанр: таковы, например, апологии фотографических техник и методов Питера Эмерсона [7] и Генри Робинсона [8], исторические последовательности Гернсхайма [9], исследования Ньюэла [10]. Книга Зонтаг рассматривала феноменологию снимка, фактически предвосхищая тезис Барта о том, что фотография плохо поддается классической систематизации, что она с трудом выдерживает традиционные схемы обобщения и разграничения изображений. [11, с. 10] Зонтаг стала одной из немногих, кто отказался от генетического анализа фотографии: ее не интересовали ни преемственность развития стилей, ни условность школ, ни последовательность технических нововведений. Тот же принцип она использовала и в других своих эссе: ее интересовало то, что ускользнуло от всеобщего внимания – периферийное, второстепенное, забытое [12]. Все это казалось неважным, неспособным определить особенность снимка как явления. С самого начала Зонтаг пыталась установить связь кадра с вопросами существования, рассматривала этические и ментальные, а не технические свойства кадра.

Одна из тем, вокруг которой строятся ее размышления о фотографии – это понятие красоты, которое, по мнению Зонтаг, тесно связано с идеей кадра. Она замечает, что фотография, по сути, возникает из потребности изображать красивое. Красота становится основой изобразительной программы, ее главной темой. Прекрасное – одна из главных фотографических проблем.

Европейская концепция идеи прекрасного берет свое начало в работах Платона – это хорошо известный диалог «Гиппий больший» [13], где Сократ предлагает своему другу Гиппию сформулировать идею красоты. Вопрос, который задает Сократ, по сути, определяет всю последующую направленность европейской дискуссии о прекрасном. Формулируя вопрос мнимого чужеземца, которым, в действительности, является он сам, Сократ говорит: «Однако смотри, дорогой мой: он [чужеземец] ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное» (287d). [13, с. 165] Речь идет не о составлении списка миловидных предметов, что пытается сделать Гиппий, выбирая то красивую девушку, то красивый горшок: «Гиппий: … прекрасное – это прекрасная девушка. Сократ: Прекрасный и славный ответ Гиппий, клянусь собакой!» (288a). [13, с. 165]

Сократ говорит о попытке определения объективных критериев красоты, обращая внимание на то, что представление о прекрасном зависит от условий и обстоятельств субъективного взгляда: разные люди по-разному представляют себе форму красивого: «… И что смешнее всего – для одних это оказывается прекрасным, для других - нет» (293с.) [13, с. 174] Размышления Сократа, как уже отмечалось выше, вскрывают несколько проблем, вокруг которых в дальнейшем будут построены все европейские суждения о прекрасном: «Я не о том спрашиваю, что кажется приятным большинству, а о том, что прекрасно на самом деле» (299в). [13, с. 181] Прежде всего, он обращает внимание на то, что ни один из частных атрибутов красоты несть прекрасное, не обеспечивает его целостности и спорно само по себе (293в). Затем, он формулирует два основных для европейской эстетики положения. Первое – красота связана с идеей блага и второе – красота связана с идеей полезного. И в том, и в другом случае мы можем обратить внимание на то, что категория прекрасного подразумевает этический императив. И если, вслед за Панофским [14, с. 16], мы можем заметить, что философия Платона чужда искусству, то она отнюдь не чужда этике и пониманию красоты как категории этической. Представление красоты с позиций блага мы найдем и в работах Сьюзен Зонтаг, для которой именно этика станет основным препятствием в принятии фотографической идеи красоты.

Красота, как ни странно, связана еще с одним, по сути, фотографическим концептом: идеей подлинности. Вопрос, поднятый Платоном, заключается в следующем: «Что прекрасно на самом деле?». «На самом деле» - с точки зрения понимания подлинных критериев прекрасного, и в смысле обнаружения скрытого, тайного, секретного. Эту идею, в свою очередь, мы встречаем и в эстетической концепции Аврелия Августина: видимая красота в его доктрине является отражением и слабым подобием красоты высшего порядка – невидимой и абсолютной. [14, с. 36] Попытка дезавуировать потаенное – одна из идей, на которой построена идеология фотографии. Обнаружение скрытого, невидимого – это ситуация, в которой фотография приняла самое активное участие. [15]

Унаследованная от пифагорейцев ренессансная идея красоты стремилась представить прекрасное как числовую пропорцию – абсолютную и потому лишенную этического смысла. В своем стремлении к абсолюту, эпоха Возрождения изменила не только сами представления о красоте, но и сам принцип определения прекрасного. Ренессансная идея красоты оказалась в определенном противоречии не только с платоновской идеей блага, но и с пифагорейским учением о соразмерности и цели, которые так или иначе подразумевали этическое начало. Для фотографии идея пользы всегда была не очевидной. Зонтаг, в частности, обращает внимание на то, что фотография – особенно ранняя, с трудом определяла свою социальную функцию и практическое применение. [1, с. 3] При этом снимок с большим трудом поддерживал схему прекрасного, предложенную Фомой Аквинским [16]. Категории цельности, соразмерности и ясности для фотографии всегда были полемическими сюжетами. Кадр – это всегда фрагмент, который имеет дело с искаженной оптической формой и неочевидный по своему содержанию.

Доктрина Фомы Аквинского предполагала прямую связь между красотой души и тела – факт спорный для фотографии и ставший одним из направлений фотографического опровержения. Одна из основных задач снимка – устранить противоречие между непосредственным восприятием природы и художественным чувством. Фотография отчасти ликвидировала этот древний разлом, сняла вопрос о первенстве эстетического восприятия и определяла, что первично в организации идеи красоты – художественная перцепция или качества объекта.

Старая для европейской культуры проблема первородства зрения и сущности, имевшая место во времена античности, заново оформляется в эпоху Ренессанса. Алексей Лосев в своей «Эстетике Возрождения» [17] обращает внимание на факт существования такого разлома: «Сначала художник на основании своего собственного эстетического вкуса отбирает те, или иные тела и процессы природы, а уж потом подвергает их числовой обработке. Вся эта возрожденческая числовая вакханалия говорит не о первенстве природы, а о первенстве художественного чувства». [17, с. 58] Изобразительный результат складывается из двух обстоятельств – качество предмета и субъективность его передачи. Ренессанс полагается в своем восприятии на человеческое зрение, превращая любое наблюдение в иллюзию и формируя зрительную доктрину всех последующих эпох. Несмотря на попытки сформулировать универсальные принципы графического построения пространства, несмотря на стремление обнаружить всеобъемлющие правила изображения, Ренессанс так и не находит равновесия между иллюзией и качеством объекта, единичностью вещи и бесконечностью визуальных возможностей. Соотношение предмета и зрения всегда неустойчиво в своей избирательности и присвоении идеи красоты. Возрождение ищет спасения в опыте непосредственного видения, но зрение относительно, картина идеального оказывается ложной, разрушая концепт достоверного как главную ценность ренессансного изображения. Красота превращается в фантом, тем самым утрачивая свою позитивную ценность.

С точки зрения фотографии, особенно в момент ее возникновения, качество объекта и его восприятие – практически одно и то же. Фотография рождается из неспособности передать видимое посредством рисунка, из невозможности соединить в рукотворном изображении предмет и характер зрения. Об этом, в частности, говорит Тальбот [18], рассказывая о своем изобретении фотографии. Он стремится передать характер собственного художественного чувства – чувства прекрасного. Тальбот вспоминает прогулки на озере Комо, когда стремился зафиксировать панорамы и виды, возникающие у него перед глазами. Но рисунок, сделанный при помощи Камеры Обскура, не был совершенным и точным. «… Я обнаружил, что не заслуживающий доверия карандаш оставил на бумаге только жалкие следы меланхолии» - пишет он. [18, p. 4] Несоответствие изображенного и видимого стало импульсом к созданию новой изобразительной техники, стало импульсом к изобретению фотографии.

Видимое и есть качество предмета – в этом заключается для Тальбот идея красоты. Чувство красоты совпадает с возможностью естественного видения. Красивое – это не эффект и не качество, а выбор. Красота – это зрительная селекция и система предпочтений. Тальбот, в свою очередь, опирался на идеи Рескина [19] и рассматривал красоту как благо, обозначив ее этической категорией, связанной с религиозным чувством возвышенного и протестантской идеей полезного. Способность поднимать религиозное чувство прекрасного есть главная задача фотографии, основа ее идеологии. Всякий раз, когда мы берем в руки камеру, мы соизмеряем свои действия с идеей красоты – мы пытаемся ее подтвердить или опровергнуть. [1, с. 65] Особенность фотографии – и на это обращает внимание Зонтаг – заключается в неспособности различать заурядное и возвышенное даже, когда стремление к представлению красоты безоговорочно.

Снимок изображает будничное, рядовое, мирское, тем самым уничтожая категорию возвышенного. Стирая разницу между повседневным и величественным, фотография меняет и представления о красоте, нарушает традиционное разграничение миловидного и жалкого. Снимок подвергает ревизии саму идею привлекательного, ставя вопрос и о границах понятия. Аффект, гармония, территория примирения, добродетель, порок, героическое начало – вслед за Тальбот, Зонтаг определяет понятие красоты как визуальную форму, и этическую категорию. Мимикрия этих соотношений делает понятия красивого и уродливого условными. Она ставит вопрос о разграничении привлекательного и отталкивающего, дает возможность определять феномен красивого и безобразного в связи с идеей стандарта и заставляет пересматривать концепцию нормы как таковой. И фотография, и феномен красивого для Зонтаг подчинены одним и тем же принципам – соотношению потаенного и внешнего, тайного и очевидного. Зонтаг подразумевает определение сокрытого фундаментальной основой фотографии, связанной с идеей понимания и знания.

Исходная, обозначенная Зонтаг тема – пещера Платона. «В пещере Платона» – так называется первая глава книги [1, с. 1] и в силу своего первенства она занимает доминирующее смысловое положение – это базовый тезис, программное заявление, манифест. «Человечество все еще влачит свое существование в пещере Платона, наслаждаясь своими вековыми иллюзиями и незамысловатыми представлениями о подлинном», – пишет она в заглавном предложении своей работы. [1, c.1] Этот образ Зонтаг заимствует из VII главы платоновского текста «О государстве», где передан диалог Главкона и Сократа. [20] Сократ представляет людей существами, которые пребывают в подземном жилище, связанные оковами, и могут наблюдать лишь то, что находится у них перед глазами. Люди стоят спиной к свету, исходящему от огня, а между огнем и узниками проходит дорога, огражденная ширмой, по которой проносят различные предметы, отбрасывающие тень. Платон пишет о том, что человечество пребывает в пещере, где «другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены» [20, с. 349]. Люди не видят ничего кроме теней, отбрасываемых огнем на стену, их представления о мире и вещах приблизительны и ложны. Притча о пещере стала традиционной европейской метафорой иллюзии и понимания.

Диалог Главкона и Сократа – основополагающий текст, который определяет основы европейской теории познания. У Платона миф о пещере связан с представлением о знании, о его искажении, об условности существующей картины мира. Наше мнение о мире заведомо приблизительно и ложно. Мы оперируем превратными понятиями, которые имеют косвенное отношение к миру. Идея тотальной иллюзии, положенной в основу человеческого знания – отправная точка рассуждения Зонтаг. Большинство выработанных понятий ошибочны, они не проясняют картину мира, а лишь запутывают ее.

Смысл фотографии не в том, что она выводит нас из состояния пещеры – она меняет наши условия пребывания в ней. Кадр деформирует характер и этику видения. Он сообщает о том, что мы имеем право наблюдать. Одна из его задач – раскрыть неизвестное, обозначить принципы существования иллюзии и достоверного. Снимок определяет новые границы мира, границы видения, границы пространства. Зонтаг рассматривает пещеру как аллегорию иллюзии, пространство, из которого нет выхода. Кадр не формирует новый вектор движения – он меняет условия наблюдения. «Самый грандиозный итог фотографического предприятия в том, чтобы дать нам ощущение возможности удержать весь мир в голове», - замечает Зонтаг [1, с.1].

Пещера обладает еще одним смыслом : она – прибежище таинственного, неизвестного, непонятного. Она – вместилище хтонической силы, сумрака, она противостоит бытию. Пещера связывает человека с чем-то более древним, чем само существование. Здесь мы сталкиваемся еще с одной традиционной проблемой и теории познания, и фотографии – попытками обнаружить светлое начало знания и снимка. Ранняя теория снимка говорит о фотографии как о сумрачном искусстве. Эта традиция берет начало в первых фотографических текстах – в частности, в упомянутом выше «Карандаше природы» Тальбот. [18] У Тальбот позиции фотографии неопределенны, она – откровение и наваждение одновременно. Кадр становится постоянным выбором между позитивным и демоническим, присвоением смыслового плюса и минуса.

Представление о фотографии как о сумеречном искусстве – один из тезисов Зонтаг. Она связано с исчезновением, смертью, остановкой времени. Зонтаг воспринимает кадр как поле столкновения гуманистического и нуарного, наивного и страшного. Снимок – это средство представления позитивных общечеловеческих ценностей и поле преломления несчастливого сознания. Свои эссе – «В пещере Платона» [1, с. 1], «Америка, уведенная сквозь фотографии, сумеречное» [1, с. 21] и «Героизм видения» [1, с. 65] – она посвящает двум принципиальным для нее вопросам – несчастию и красоте, которые в области фотографии становятся единой темой.

С точки зрения Зонтаг понятие красоты в фотографии – этическая категория. Она обращается к идеям моральной ответственности снимка и в нескольких эссе книги «О фотографии», и в своей последней работе – «Когда мы смотрим на боль других» [21]. Этический императив оформлен в работах Зонтаг как постоянное обстоятельство кадра. Фотография, полагает Зонтаг, исходит из наивного понимания красоты. Смысл кадра в том, что он идеализирует окружающий мир. Снимок – и особенно это заметно в ранней фотографии – реализует очевидные представления о прекрасном, оперируя узнаваемыми категориями и понятиями. Идиллический, возвышенный, величественный, миловидный, глубокомысленный, одухотворенный или их прямые противоположности – базовые характеристики, на которых построена фотография. Тему взаимодействия привлекательного и отталкивающего она поднимает в первом же очерке – «В Пещере Платона» [1, c. 1], и продолжает в главе «Америка, уведенная сквозь фотографии, сумеречное» [1, c. 21] - в главе, посвященной эстетической концепции Уолта Уитмена, Эдварда Штайхена и самое главное – Дайаны Арбус.

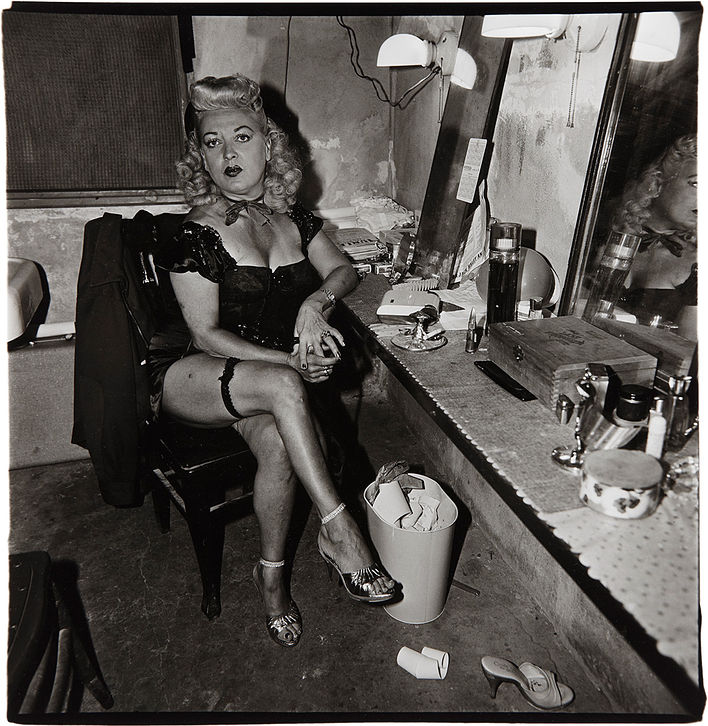

Соотношение красоты и уродства – один из принципов, на котором построены снимки Дайаны Арбус. Зонтаг вспоминает о них в связи с ретроспективной выставкой Арбус в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке в 1972 году [22], которая состоялась после трагической смерти Арбус. Работам Арбус фактически посвящено эссе «Америка, уведенная сквозь фотографии, сумеречное». Здесь много сюжетов и действующих лиц – Зонтаг говорит от Уитмене, Штайхене, Уиджи, Уорхоле и формировании американского фотопроекта. Но центральным персонажем ее рассказа об американской фотографической идее становится Арбус. В представлении Зонтаг она – персонаж, разрушающий американскую гуманистическую идею и одновременно – человек, определяющий вектор ее развития.

Критическое отношение Сьюзен Зонтаг к фотографиям Арбус очевидно. Ей не нравятся довлеющая над ними идея несчастья, агрессивность, равнодушие к ситуативному и откровенность, которую Зонтаг считала нарушением доверия. Тем не менее, Зонтаг посвящает Арбус обширный текст, обозначая ее кадры центральным прецедентом американского фотопроекта. Зонтаг формирует вокруг снимков Арбус обширный набор ассоциаций. Она рассматривает кадры Штайхена, снимки Эванса и тексты Уолта Уитмена. Основная тема, которую Зонтаг считает главным событием фотографии в Америке – идея красоты, равнодушная к выбору идеального объекта. Соотношение, которое становится центральным в ее рассуждениях – это баланс прекрасного и заурядного, который оказывается смещен благодаря фотографии.

Снимок занимает двойственное положение. С одной стороны, он открыл доступ к второстепенному, периферийному и незначительному, уравнял в правах величественное и посредственное. «В особняках пре-демократической культуры каждый сфотографированный становился звездой», - формулирует этот парадокс Зонтаг. [1, с. 22] С другой стороны, Зонтаг обращает внимание на эмфатическое свойство фотографии: все, что попадает в объектив, становится значительным по определению. Фотография радикально преобразует смысл второстепенного, ставит под сомнение саму идею периферии. И это одна из основ, на которой построен пересмотр фотографической концепции красоты. Он обозначен строчкой из Уитмена, которую Уолкер Эванс выбрал эпиграфом своей выставки в Музее Современного Искусства в 1938 году, и которую Зонтаг считает программной для американкой фотографии в частности и фотографии вообще: «Я не сомневаюсь, что есть непреодолимо большее в заурядных, незначительных, вульгарных персонажах, в рабах, карликах, бродягах и мусоре, нежели я предполагал». [1, c. 25]

Прекрасное является атрибутом любого объекта, но вместе с тем обязательной составляющей красоты становится безобразное. Внешняя безупречность есть уродство в силу нарушения этического принципа, визуальная ущербность разрушает эстетическое равновесие: и в том, и в другом случае красота становится формой безобразного. С точки зрения фотографии разница между красивым и отвратительным – это разница между мнимым и реальным. Зонтаг пишет о феномене фотогеничности: люди хотят идеализированных изображений самих себя, изображений, где они будут смотреться привлекательно. Признать кого-то привлекательным, значит признать, что он будет хорошо выглядеть на фотографии. Фотография становится стандартом красоты. Но красота обманчива и фальшива: фотогеничный человек может быть необаятелен в жизни и в этом смысле фотография – обман. Снимок фальсифицирует жизнь. Красота становится характеристикой изображения, а не объекта: снимок сообщает о жизни то, что не является действительным. Основная претензия заключается в том, что фотографическая красота не является достоверной.

Уродство подтверждает правдоподобие фотографии, является свидетельством в пользу документальных свойств кадра. Уродство характеризует объект правдиво, но жестоко. Некрасивое, отталкивающее, ненормативное для фотографии воспринимается как признак честности, как атрибут подлинного, и это важно для этической картины фотографии. Уродство возникает как метафора скрытой истины, которую пытается дезавуировать фотография. Цель фотографии – открыть секретный характер, обнаружить скрытый смысл. Красота мимолетна, она складывается как спонтанное движение, случайный ракурс, жест. Красота – это стечение обстоятельств, и в этом смысле красота – аномалия. Красота, и прежде всего фотографическая красота, мимолетна. Она не является качеством предмета, она определяет момент: судьба прекрасного по истечении мгновения неизвестна. Оно мимикрирует, разрушается, теряет привлекательность и исчезает – красота нестабильна.

Безобразное постоянно и неизменно, оно продолжено во времени. Красота случайна и бесконтрольна, уродство терпеливо ко времени, оно выглядит одной из форм добродетели. Безобразное может изменяться, но не покидает границ категории, уродливое надежно в своем постоянстве и несомненности. Уродство надежнее красоты, и в этом смысле оно – благо. Его этические рамки нарушает только одно: уродство ставит под сомнение гуманистические ценности. Уродство позволяет усомниться в совершенстве мира. Сомнительное, уродливое, отталкивающее превращает мир в квест. Безобразное интереснее и сложнее, чем красота. Оно связано с представлениями об уникальном, в то время как идеальное подразумевает типическое. Безобразное остается хранителем мудрости и мужества – оно положительное качество и положительная характеристика.

Проблема определения красивого и безобразного связаны у Зонтаг с понятием стандарта. Фотография – это способ нарушения норматива или подтверждения его. Снимок задает принципы видения, формирует наши представления о красоте. «Вместо простой записи реальности, фотография становится нормой восприятия и видения вещей, тем самым меняя саму идею реальности и реализма». [1, с. 67] Зонтаг приводит мнение Эмиля Золя, высказанное в 1901 году: мы не можем быть уверены в своих наблюдениях до тех пор, пока не увидели это на фотографии. Задавая условия видения, фотография сама по себе является нормой. Она определяет стандарт красивого и безобразного, задает норматив не только красоты, но и уродства. И в то же время фотография настаивает на том, что красота – это секрет, тайна, скрытая под маской безобразного.

Снимок меняет соотношение между красивым и безобразным, пересматривая взаимоотношения между значительным и заурядным. Зонтаг полагает, что фотография выравнивает дискриминацию между важным и посредственным, реализуя уитменовскую идею равенства эстетических программ. Но кадр не столько выравнивает соотношение, сколько принципиально меняет положение возвышенного и жалкого, центрального и периферийного, прекрасного и безобразного. Так же как поэмы Уитмена, фотография демонстрирует новое состояние бытия. Кадр снимает противостояние уродливого и красивого, становится антиномией изображения и объекта. Традиционная расстановка акцентов – стремление видеть красоту величественной, а безобразное жалким – в фотографии утрачивает силу. В кадре возвышенное выглядит смешным и наивным, а безобразное, напротив, приобретает масштабный трагический смысл. Значение красивого берет на себя уродливое: оно обладает эпической статью, оно торжественно и благородно, оно прекрасно. Уродливое, некрасивое, сомнительное в представлении Зонтаг связаны со злом – в этом ее основная внутренняя претензия к Арбус. И это мнение находит свои параллели с идеями Карла Розенкранца и его «Эстетикой безобразного». [23, с. 33 - 259]

Система Розенкранца и тексты Зонтаг – явления, которые сложно соотносить напрямую. «Эстетика» Розенкранца, написанная и опубликованная в 1853 году, впервые была переиздана в 1984 в переводе на румынский язык. Считается, что перевод был сделан с фотокопии оригинала, сохранившейся в единственном экземпляре в Музее немецкой литературы в Дрездене. [23, с. 12] Текст был повторно выпущен на немецком языке только в конце 1990-х. Маловероятно, что Зонтаг видела этот текст, работая над эссе «О фотографии» (1977) и «Когда мы смотрим на боль других» (2003). Тем не менее, у Зонтаг и у Розенкранца – сходная отправная точка: Зонтаг опирается на гегелевский термин «несчастливого сознания», Розенкранц был непосредственным учеником Гегеля. Позиции философа из Кенигсберга и выпускницы Гарварда в отношении безобразного во многом совпадают. Розенкранц пытается создать характеристику безобразного: он определяет уродство как бесформенность, неточность и распад. Он считает безобразное промежуточным звеном между прекрасным и комическим, классифицируя уродливое как демонстрацию аморфного, ассиметричного или неточного.

В представлении Розенкранца и Зонтаг понятие безобразного связано со злом. Фактически, этим заявлением кенигсбергский философ открывает свою книгу. Он представляет уродливое как религиозную форму и теологическую конструкцию. «Никто не удивляется, когда в биологии разрабатывается понятие болезни, в этике – понятие зла, в теории права – понятие несправедливости, а в теологии понятие греха». [23, с. 37] Розенкранц рассматривает безобразное проявлением тотального негативного начала. Он поясняет: «По своему происхождению ад обладает не только религиозной, но и эстетической природой. Мы пребываем посреди зла и страдания, но также и посреди безобразного». [23, с. 37] Зонтаг видит в безобразном инструмент приобщения мира ко злу. Безобразное в кадре – это перемещение фотографии в сферу дурного, которую Зонтаг считает гарантом и проводником прекрасного. «Живопись никогда не была настолько бесстыдна в своем обещании представлять красоту мира», - пишет она. [1, с. 70] Фотография, также как прекрасное и уродливое – территория не только эстетическая, но этическая. Это принципиально важная для Зонтаг идея, с которой начинается ее «Пещера Платона» и вокруг которой будет построено ее эссе «Когда мы смотрим на боль других».

Но и Зонтаг, и Розенкранц сталкиваются с одной и той же проблемой: они не могут определить категории прекрасного или безобразного. Они не обозначают границ и не формулируют параметры идеи уродливого и красивого. Не всегда понятно, по какому принципу объекты относятся к разряду уродливых или прекрасных. «Растения прекрасны почти все без исключения», – пишет Розенкранц. [23, с. 45] Что дает основание высказывать подобное утверждение? Что значит прекрасны? Как это – «почти все»? Спорным кажется не только тезис, но и принцип его формирования – отсутствие критерия. Определение прекрасного и безобразного сталкивается с проблемой определения норматива, стандарта, эталона. Ни у Зонтаг, ни у Розенкранца нет четкого понимания, почему те или иные явления мы характеризуем как прекрасные или как безобразные. Понятие красивого (или его противоположности) ни у Зонтаг, ни у Розенкранца не определено. Розенкранц понимает эту проблему, замечая, что безобразное существует как условная форма. «Понятие несовершенства всегда относительно», – замечает он. [23, c. 41] Но эта мысль остается на периферии изложения, уступая место перечислению возможных форм безобразного в ситуации приблизительного и условного определения безобразного вообще. Фактически, Розенкранц совершает оплошность Главкона, перечисляя атрибуты безобразного и не формируя его общей характеристики. Прекрасное и безобразное у Розенкранца и Зонтаг – это абстрактная идея, рамки которой так и не определены.

По мнению Зонтаг наблюдение и представление уродливого приводит к притуплению восприятия зла как такового – вокруг этой мысли будет построена ее работа «Когда мы смотрим на боль других». Наблюдение дурного приводит к утрате болевого порога в восприятии безобразного – в ее представлении это еще одна проблема фотографий Арбус. Зонтаг опускает, что интерес к запретному, странному, маргинальному всегда был одной из характеристик кадра. Камера становилась одним из способов изучения добра и зла, она была проверкой и определением границ запретного. Мизерабельность уличной жизни на снимках Джона Томсона (1870-е годы), паноптизм кадров Дюшена де Булоня (1860-е), городские свалки на фотографиях Эжена Атже (1910-е) – вопреки утверждению Зонтаг, камера далеко не всегда была агентом прекрасного или становилась обретением красивого в безобразном. Ее убеждение, будто никто не берет в руки камеру, с намерением фотографировать уродливое, представляется слишком идеалистическим. [1, с. 65] Как, впрочем, и тезис Розенкранца о том, что целью искусства может быть только прекрасное.

Уродливое – содержательный ориентир фотографии, её этический норматив. Эта идея оказывается доминирующей и в снимках Дайаны Арбус, о которых Зонтаг подробно говорит в эссе «Америка, уведенная сквозь фотографии, сумеречное». Безобразное, негативное, сумеречное становится для фотографии способом универсализации человеческого. С этим связана основная претензия Зонтаг к фотографии вообще и к снимкам Дайаны Арбус в частности. Кадр представляет единство человеческого не через радость, а через страх. Антигуманистическая идея становится формообразующей силой фотографии. Зонтаг говорит о том, что искусство меняет мораль, становится не только способом проверки границ, но и средством изменения ценностей. Фотография – один из способов ревизии этической системы, и это становится причиной растерянности и сомнения.

Фотографии Арбус стали выступлением против успешного мира. Зонтаг обращает внимание на то, что изображения фриков были репликой модной фотографии, ее повторением. Арбус копировала фронтальную постановку модных снимков, помещая вместо моделей дивиантов. При этом Арбус всегда говорила о том, что ей неинтересно фотографировать знаменитостей – она выбирала людей, которых едва знала. Фактически, ее фотографии реализовали тезис самой Зонтаг о том, что присутствие в кадре делает любого сфотографированного человека знаменитостью. Снимки Арбус были экспериментом над собой, бегством от безопасности, тестированием лимитов и границ. «Я думаю, предел где-то существует», – приводит Зонтаг высказывание самой Арбус. [1,с. 23]

Арбус была далеко не первой, кто выбрал дивиантов героями своих фотографий – эта традиция существовала как минимум с момента появления снимков Дюшена де Булоня. Но кадры Арбус давали другой взгляд на человеческое несовершенство: ее не интересовали анатомические отклонения, и она не пыталась представить дивиантов частью физической и социальной нормы. Напротив, отклонение и было для нее основой норматива, явлением, которому не требуется подтверждать свою принадлежность стандарту. Она изображала обычных людей как дивиантов, отклонением для нее было обывательское сознание. Общечеловеческая основа, которая, по мнению Зонтаг, объединила ее персонажей – идея несчастья, несовершенства, ущербности. Наблюдение Арбус сводилось к тому, что наряду с привычным, существует другой мир. Он агрессивен и несентиментален, он устроен по другим правилам – и эстетическим, и моральным. В рамках этой этической схемы неудача никогда не была прецедентом, надрывом, происшествием. Она не привязана к событию, не ситуативна, не связана с моментом – ни решающим, ни случайным. Неудача, несчастие – это состояние, признание автономности и изоляции, форма и способ существования.

При этом Арбус поднимает вопрос более глубокий, нежели соотношение красоты и уродства. Вопрос о границах нормы – это вопрос механизма ее установления, вопрос ее источника. Является ли норматив изначально заданной, природной характеристикой, или это социальное разграничение? Как определяются параметры разделения и параметры нормы? Каким образом, и по каким признакам формируется разделение?

Проблема норматива и стандарта многократно поднималась в рамках европейской культуры как тема, связанная с формированием позитивных и репрессивных начал. Дитмар Кампер по поводу проблемы определения нормы пишет: «Антропология буржуазии была местом и сердцевиной процесса абстракции, работавшего с практиками исключения и включении ради того, чтобы определять и контролировать значимость социально установленной нормы человека. Анималистически ориентированное разграничение постепенно становилось излишним; речь шла о частном случае в цепи разнообразных (пусть и неудачных) размежеваний, например с «безумными», с «дикарями», с иностранцами, детьми, женщинами, вагантами». [24, с. 72] Одна из проблем норматива в том, что он превращает человеческое в абстрактное условное понятие и, в то же время, становится основанием для сегрегации и формой власти.

Идея нормы и правила – один из тех вопросов, который затрагивает Людвиг Витгенштейн в своих «Философских работах». [25] Он говорит о проблеме «индивидуального языка», о механизме определения и контроля правил и установлений. Язык, по мнению Витгенштейна, – это форма общественного договора, где понятия невразумительны и очерчены примерно. Эти понятия не существуют автономно, но складываются в результате соглашения, достигнутого сообществом. Витгинштейн пишет о том, что правилу невозможно следовать индивидуально, для правила необходим внешний референт. Следование правилам становится согласованием модели индивида с установлениями общества.

Ту же мысль развивает один из самых известных критиков и комментаторов Витгенштейна – Сол Аарон Крипке. [26] В своей статье «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» [26, с. 151] он замечает, что общество всегда контролирует применение правила, является гарантом правильности вне зависимости от того, насколько верен выбранный норматив сам по себе. Крипке разворачивает границы своего наблюдения достаточно широко: он полагает, что принцип общественного договора действует не только относительно условных понятий – «зеленый», «сепия», «больно», но и относительно фундаментальных величин. В качестве примера Крипке приводит правила сложения, полагая, что принцип арифметического действия не дан абсолютно, а усвоен нами в рамках социума – от школьных учителей, знакомых, родителей. Максимально широко, вслед за Витгенштейном, Крипке распространяет это убеждение на все принципы мышления и языка.

В сущности, Крипке задает ожидаемый вопрос: какими мы располагаем свидетельствами в пользу того, что обучающие нас люди используют правило корректно, не путая его с другим абстрактным действием? Ответ очевиден: никакими. Единственный механизм контроля – это общественный договор и достигнутое соглашение. Анализируя тексты Витгенштейна и Крипке, Зинаида Сокулер замечает: «Таким образом, говоря на обыденном языке, что данный человек следует правилу, мы не приписываем ему никакого «состояния сознания», но делаем нечто более важное: мы включаем его в наше сообщество – до тех пор, конечно, пока его поведение не даст повода для его исключения». [27, с. 132] Проблема правила возникает как социальный механизм. И если правило определяет основные понятия, на которые опирается речь и сознание, значит, правило определяет основные параметры человеческого восприятия. Следование правилу становится условием принадлежности человеческому.

Сходное наблюдение мы находим и у Бодрийяра. В своей работе «Символический обмен и смерть» [28] он пишет: «… «Человеческое» изначально задает своего структурного двойника – Нечеловеческое. … Прогресс Человечности и Культуры есть просто цепь новых и новых дискриминаций, которые объявляют «Других» несуществующими. … Эпоха окончательной универсализации Человека совпадает с отлучением от этого понятия всех людей – остается сиять в пустоте один лишь чистый концепт». [28, c. 261] Принадлежность абстракции превращает норматив в нечеловеческое понятие. Это автоматически помещает его вне этической системы. Развитие понятия норматива фактически привело к исчезновению объекта: любой из предметов имеет отклонения, он несовершенен и неидеален. Любой предмет есть нарушение нормы, несоответствие стандарту, противоречие программе. При этом норматив не предполагает изменений. Как и уравновешенная взрослая жизнь, он – замкнутая завершенная система, он – тюрьма.

Понятие нормы предполагает возможность отклонения, несоответствие и противостояние ей. Сама идея норматива подразумевает и ограничивает территорию, которая ему не принадлежит. Она дает определение человеческого как некой рациональности, что само по себе спорно. Представление о человеческом как о непоследовательном и бессистемном, устраняет возможность норматива. Отклонение, несоответствие никогда не определены способностью к выживанию, это – всегда символический жест.

Норматив не определен ни физической необходимостью, ни порогом природной потребности, это идеологическое понятие. Представление о нормативе не связано ни с действием, ни с завоеванием, ни с выбором. Норматив всегда существует как данность, подразумевая, что юридические ограничения могут нарушать границы негласного стандарта. Арбус изображает норматив безличным, но тотально обозначенным правилом. Когда Зонтаг пишет, что фотографии Арбус стали «выступлением против успешного мира» [1, с. 25], она подразумевает провал соответствия социальных установлений. На фотографиях Арбус любое явление, любое общепринятое правило оказывается за пределами стандарта. Норматив – это коллективное решение, принцип установления которого не до конца ясен, но предельно опасен.

Образование норматива соотносится с определением ценностей: и та, и другая категория содержат ориентир, механизм его достижения и систему сопротивления – то есть способ формирования нового стандарта. Границы нормы не герметичны, они находятся в постоянном изменении и преобразовании. Норматив не является постоянной величиной – его пределы трансформируются и мимикрируют. Представления о норме подвижны, они претерпевают постоянные изменения. Рамки и лимиты нормы все время меняются, пересматриваются и подвергаются ревизии. Норматив условен и случаен. Эта конструкция неустойчива в своих пределах, но стабильна в своей форме. Норматив, с его нечеткими границами и неопределенностью значения содержит внутренний секрет, тайну, иррациональную основу, положенную в основу рационального разграничения.

Концепт норматива связан с идеей ограничений, с идеей установления и преодоления границ. Лимит формирует понятие нормы, регламентирует состояние и этику принадлежности. Норматив рождается из ограничения и недостатка, пересечение границ в условиях сохранения стандарта невозможно. Об этом, в частности пишет Жак Деррида в своей работе «Апории». [29] Наличие границ нормы подразумевает, что порядок конечен. Норматив, его границы и пределы – вопрос о том, что мы готовы идентифицировать как свое и что этому порядку противостоит. Стандарт, правило – один из способов формирования границ Другого, то есть невозможного. Они сродни отрицанию элементов, находящихся за пределами нормы. Страх исчезновения норматива и его границ – это страх отсутствия эквивалента, страх замены обмена превращением. Страх перед безостановочным иррациональным движением, лишенным цели. Понимание того, что исчезновение эквивалента и норматива – это утрата порядка и рациональности в своей основе. Это утрата возможности обмена и обладания.

Бодрийяр отмечает, что декларация нормы начинается с разграничения жизни и смерти, с установления понятийных и социальных границ между живым и мертвым. [28] «Смерть – не что иное, как социальная демаркационная линия, отделяющая мертвых от живых; следовательно, она в равной степени касается и тех, и других», – говорит он. [28, с. 128] Жизнь рождается из необходимости смотреть смерти в лицо, из необходимости быть сопричастностным ненормативному. Бодрийяр пишет, что иллюзорная привычка сводить жизнь к абсолютной прибавочной стоимости в конечном итоге отсекает от нее смерть, то есть ставит под вопрос правомерность установленной нормы. И шире – правомерность существования нормы как таковой.

Аномальное, ненормативное, то, что не имеет эквивалента, с трудом встраивается в последовательность обмена. Смерть выходит за рамки норматива, и, тем самым, выводится за пределы символического оборота. Универсализация человеческого происходит через отчуждение, а рамки нормального подвергают ревизии границы жизни как таковой. «Быть мертвым – абсолютно немыслимая аномалия, по сравнению с ней все остальное – пустяки. Смерть – это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение», – иронично замечает Бодрийяр. [28, с. 234]

У Арбус, как и у Бодрийяра, норматив становится абстракцией, точкой соотнесения представлений о добре и зле. Норматив – негласный общественный договор, который может быть положен в основу репрессивного механизма. Подобно Бодрийяру и Кэмперу, Арбус определяет стандарт негативным началом, считая ситуативное несоответствие формой радикальной этики и основой героической идеи. Норматив на фотографиях Арбус – репрессивная категория и это вызывает очевидное несогласие Зонтаг, которая воспринимает норму способом умиротворения и декларации гуманистических ценностей.

Норматив в представлении Зонтаг – позитивная характеристика по определению. Он исключает эстетический аффект, в котором присутствует пугающее или негативное. Стандарт всегда разворачивается как положительная идея, как территория примирения. Норматив – защитный механизм, он определяет фигуру безопасности. Это компромисс, равновесие, умиротворение, и в то же время – это нейтральная территория. Норматив избегает страшного. В этом – спасение нормативного для Зонтаг и его лицемерие для Арбус. Принадлежность нормативу не предполагает противостояния и сопротивления, не предполагает великого. Арбус смущает отсутствие характера, стремления, деятельной основы. Действительность наполнена пугающим и грустным, и удаление трагической формы становится истреблением героического начала.

Положительный стандарт, обозначенный Зонтаг – это выставка «Род человеческий», собранная Эдвардом Стейхеном в 1955 году [30]. Экспозиция давала идею норматива с точки зрения декларации нейтральности, единства и стирания границ. Норматив в идеалистическом представлении Зонтаг – расширение его до пределов абсолюта. Различие – основа объединения и для Стейхена, и для Уитмена, и для Зонтаг. Негативно то, что не соответствует тотальному распространению дифференциации. Но границы фотографической нормы неопределенны и размыты, она включает в себя все возможные отклонения, ломая позитивную идею умиротворения. В конечном итоге, фотография оказывается территорией трагического и нуарного, признанием человеческой несостоятельности и точкой провала гуманистической программы.

Элегический, нуарный характер кадра проявляет себя в мемориальных свойствах фотографии: снимок делает настоящее территорией ностальгического. Любая фотография фиксирует то, что более не существует и в этом смысле каждая из них напоминает об исчезновении, увядании, смерти. Каждая фотография – это memento mori, свидетельство утраты и перехода в небытие. Зонтаг пишет о том, что снимок противостоит изменению, он – остановленный момент, он всегда повествует о том, чего больше нет.

Фотография связана с функцией памяти и ее замещением. Здесь мы снова обратимся к Платону, к его другой работе – «Федр». [31] Платон рассказывает притчу о божестве по имени Тевт и египетском царе Тамусе. Тевт демонстрирует правителю искусство письма, говоря о том, что письмо способствует запоминанию. Тевт считает письмо атрибутом власти, инструментом контроля знания и времени. По мнению Тевта оно дает обладание мудростью и прошлым. Тамус полагает, что письменность, напротив, сеет забвение, делая запоминание бессмысленным. Он отвечает, что письмо редуцирует память, ведет к забвению, становится формой невежества. Этот эпизод, поднимающий вопрос человеческого и божественного, обладания и власти, неоднократно рассматривался в контексте разговора о письме и его границах, о функции и механизме памяти. Притча Платона рассказывает о том, что запись, обращение события в любую грамматическую схему ведет к его забвению. Мемориальная сила фотографии разрушает память, ведет к утрате прошлого. Сомнение фотографии – это сомнение письменной формы.

Подобно тексту, фотография создает иллюзию близости события, но выстраивает непреодолимый барьер, замещая действительность изображением. Фотография дает иллюзию обладания прошлым. Она – неотъемлемая часть семейной хроники и семейного ритуала, способ представления семейной истории. Фотография – единственное, что остается от фамильных кланов. Фотография – это фантом, тень, след. «Призрачные следы, фотографии становятся условным маркером исчезнувших родственников. Семейные фотоальбомы рассказывают о больших семьях, и часто о том, что от них осталось». [1, c. 6] Снимок демонстрирует условность и невозможность подлинного обмена, кадр не может стать живым человеком – это всегда свидетельство остановленной жизни. Видимость владения прошлым, а не подлинное обладание им. Фотографическое письмо меняет структуру жизненных форм – она становится не развитием и преобразованием, а накоплением. Снимки никуда не уходят: они остаются, становятся свидетельством минувшего, привязывая фотографию к фигуре прошлого. Наваждение фотографии – это химера забвения.

И в то же время, обладание прошлым – это форма власти. Фотография – пишет Зонтаг – меняет наши отношения с действительностью. Снимок обладает возможностью корректировать настоящее, дает контроль над событийными формами. Кадр – это форма владения миром, способ подчинения его своим желаниям и воле. Кадр определен выбором, обладает силой изменения мира. Фотография ставит мир в состояние зависимости от наших желаний и это подразумевает возможность нашего обладания им. «Коллекционировать фотографии – значит коллекционировать мир», – обозначает это парадокс Зонтаг [1, c. 1]. Фотография лишена силы понимания, ее сложно представить аналитической формой: она подразумевает отношения, которые не ограничены знанием. Снимок утверждает мир как антологию образов.

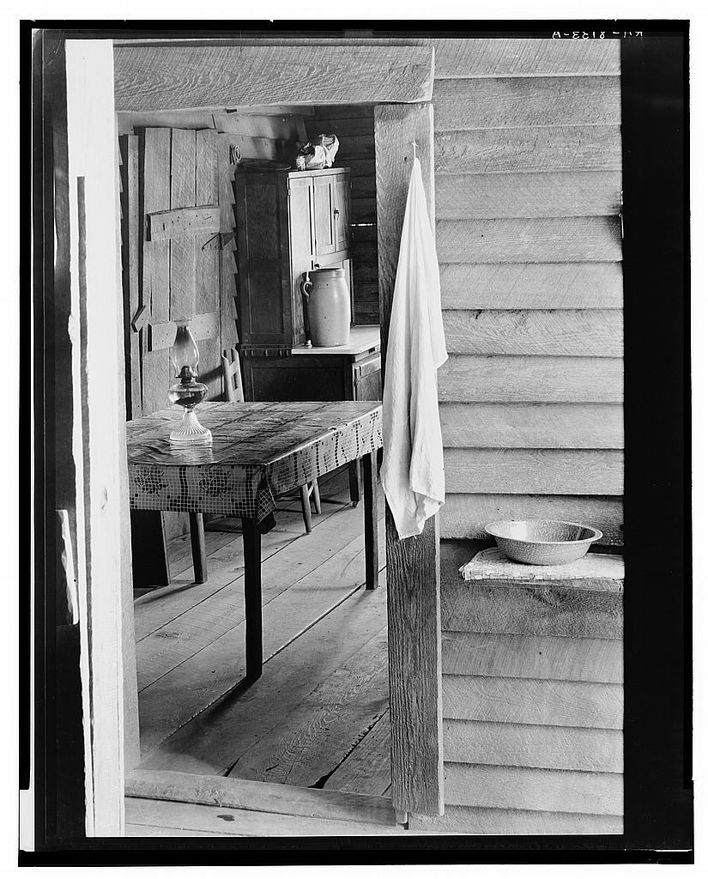

Способность редактировать действительность определяет странные отношения фотографии с достоверностью и правдой. Пример, который приводит Зонтаг, и который благодаря ей становится каноническим – снимки, сделанные в рамках фотографической программы Администрации по Защите Фермерских Хозяйств (Farm Security Administration). Проект, организованный FSA и объединивший таких фотографов как Уолкер Эванс, Доротея Ланж, Бен Шан и Рассел Ли, ставил своей целью освещение политики президента Рузвельта в сельскохозяйственных регионах Америки, наиболее сильно пострадавших от экономических и природных катаклизмов 30-х годов. Проект преследовал пропагандистские цели: предполагалось, что фотодепартамент предоставит позитивный отчет по итогам реализации государственных программ. Но снимки, сделанные операторами FSA, получились совершенно иными: безысходными, мрачными, повествующими не о процветании, а о нищете. Эти кадры легли в основу новой фотографической традиции, стали одним из важнейших прецедентов американской фотографии XX века, обозначили вектор развития фотографии вообще.

Зонтаг обращает внимание на условность реалистической точности кадров Эванса и Ланж. Стремясь передать тяжесть наблюдаемой ими ситуации, сопротивляясь бравурной интонации политической кампании, фотографы FSA создали свою мифологическую схему. Операторы пытались добиться максимально выразительных кадров, добивались необходимой им интонации, расставляя излишне драматические акценты. Фотографы Администрации по Защите Фермерских хозяйств – замечает Зонтаг – делали десятки постановочных кадров, прежде чем были удовлетворены достигнутым результатом. Фактически, они переносили собственные представления, собственные стандарты и собственную программу на предложенные объекты. Для Зонтаг эта субъективность и условность – одна из особенностей фотографии вообще, ее характеристика, ее неотъемлемое свойство. «Даже в тех случаях, когда фотографы сосредоточены на прямом отражении реальности, они по-прежнему остаются во власти молчаливого императива своего вкуса и сознания», – пишет она. [1, c. 4]

Соединение фотографии и достоверного Зонтаг видит в другом. Снимок – несомненное свидетельство, подтверждение события. Он – улика подлинности, доказательство того, что событие действительно имело место. Фотография подтверждает факт, подтверждает опыт: в этом ее главный смысл. Фотография не столько определена художественными претензиями, сколько стремлением зафиксировать опыт. Снимок доказывает, что обстоятельство действительно имело место.

Фотография фиксирует событие, но она же меняет местами действительность и изображение. Создание кадра становится важнее приобретения самого опыта. Снимок превращает опыт в сувенир. «Создание фотографий, подтверждение опыта также становится способом от него отказаться. Фотография ограничивает опыт, замещает его поиском фотогеничных изображений, конвертирует опыт в картинку, в сувенир». [1, с. 6] Эта верификационная способность фотографии очерчивает этические свойства кадра. Одна из проблем, обозначенных Зонтаг в ее поздней работе – «Когда мы смотрим на боль других» – способность фотографии присваивать чужие переживания, делать их частью собственного опыта. Фотография делает частью ложного опыта чужое страдание, чужую боль, чужую смерть. Она позволяет присвоить чужие переживания, она превращает страдание в зрелище, нарушая тем самым непроницаемые этические границы.

Камера в представлении Зонтаг связана с насилием и агрессией. Она сравнивает фотоаппарат с оружием и рассматривает фотографию как сублимированное убийство. Фотография – всегда форма вторжения. Тирания фотографии – в однозначности, категоричности и в способности дезавуировать сокрытое. «Фотографировать людей, значит совершать над ними насилие, видя их такими, какими они сами себя никогда до этого не видели; фотография превращает людей в объекты, которыми можно символически обладать». [1, c. 10] Насилие снимка – в тавтологичной, но неумолимой достоверности, оно – в способности показывать вещи такими, как они есть. В способности предпринимать переоценку концепта красоты и подвергать сомнению идею нормы.

Литература

- Sontag S. On photography. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1977. 165 p.

- Сонтаг С. О фотографии (1977) / пер. с англ. В. Голышева. М.: Ad Marginem, 2013. 268 с.

- Sontag S. Against interpretation. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1961. 304 p.

- Sontag S. Notes on Camp // “Partisan Review”, 1964, XXXI, pp. 515-530.

- Sontag S. Styles of Radical Will. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1969. 274 p.

- Дубин Б. Сьюзен Зонтаг, или истина и крайности интерпретации. // Вопросы литературы, 1996, №2, с. 50-57

- Emerson P. Naturalistic Photography for the students of the art. London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1889. 313 с.

- Robinson, H. P. Pictorial Effect in Photography. Philadelphia: E.L. Wilson, 1881. 184 с.

- Gernshime H. A concise history of photography. London: Thames and Hudson, 1971. – 314 р.

- Newhall B. History of photography from 1839 to the present. (1937) New York: The Museum of Modern Art, 1982. – 215 р.

- Барт Р.Camera Lucida (1980): Комментарий к фотографии / перевод, коммент. и послесловие М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997. 223 с.

- Зонтаг, С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-70-х годов / Сост., общая редакция Б. Дубина. Пер. с англ. В. Голышева и др. – М.: Русское феноменологическое общество, 1997. 208 с.

- Платон. Гиппий больший // Сочинения в четырех томах. Под общ. Редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. /Пер. с древнегречекого. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. т. 1., с. 153 – 192.

- Панофски Э. IDEA: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. Пер. с нем. Ю. Попова. СПб,: Издательство Андрея Наследникова, 2000. 236 с.

- Васильева Е. Характер и Маска в фотографии XIX века. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15., 2012, вып. 4, с. 175-186.

- Фома Аквинкий. Сумма теологии. Пер. С. Еремеев. Киев: Эльга, 2002. 576 с.

- Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. 623 с.

- Talbot W. H. F. The Pencil of Nature. London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1844 - 1846. Parts 1 – 6. XXIV p.

- Рескин Д. Лекции об искусстве (1870) / пер. П. Когана. М. : БГС-ПРЕСС, 2006. 318 с.

- Платон. Государство // Сочинения в четырех томах. Под общ. Редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. /Пер. с древнегречекого. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. т. 3., ч. 1. с. 97 – 494.

- Sontag S. Regarding the Pain of Others. New York: Picador/Farrar, Straus and Giroux, 2003. 126 p.

- Diane Arbus Retrospective. Exhibition Catalog. New York: Aperture & The Museum of Modern Art, New York, 1972

- Шкепу М. Эстетика безобразного Карла Розенкранца. Киев: Феникс, 2010. 447 с.

- Кампер Д. Реальное как невозможное. К топографии субъекта. // EINAI: Проблемы философии и теологии. 2012, № 2. с. 60 – 81.

- Витгенштейн Л. Философские работы (1953) / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. Ч. I. – М.: Гнозис, 1994. 612 с.

- Крипке С. А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / пер. с англ. В. Руднева // Логос. 1999. № 1. с. 151—185.

- Сокулер З. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX века. Курс лекций. – Долгопрудный: Алегро-Пресс, 1994. 80 с.

- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с франц. С. Н. Зенкина. М.: «Добросвет», 2011. 392 с.

- Derrida J. Aporias. Stanford: Stanford University Press, 1993. 87 p.

- Steichen Edward. The Family of Man. Exhibition catalog. New York: The Museum of Modern Art, 1955. 192 р.

- Платон. Федр // Сочинения в четырех томах. Под общ. Редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. /Пер. с древнегречекого. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. т. 2, с. 161-228.