Статья опубликована: Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15, 2013, вып. 1. с. 82-93

Смерть остается нашим самым древним достоянием. Она противостоит витальности и, в то же время, смешана с ней, растворена в ее формах. Основные цивилизационные усилия направлены на разделение жизни и смерти, на определение их противостояния и противодействия. Но фотография, как и система традиционной культуры, расставляет акценты иначе, смешивая жизненное и смертоносное, лишая жизнь и смерть четкой антагонистической границы и рассматривая одно формой и продолжением другого. Речь не о совмещении, взаимном соединении и перетекании, а об отсутствии симметричных границ, утопии примитивного противостояния и противодействия. Граница, проходящая между витальным и потусторонним, не линейна и не рациональна. Она не подчинена системным иерархическим принципам или постоянно нарушает их. Смертоносное подразумевает хтоническое: неясное, скрытое, фатальное, секретное — то, что невозможно обратить в структуру и невозможно с уверенностью идентифицировать. Фотография, при всей своей обращенности к жизни, обнаруживает принципы, которые не поддерживают последовательность рациональной витальности.

Фотография многозначна, бессистемна, множественна, она не подчинена линейному принципу последовательности. Она не поддерживает идею разделения и обмена, возникающую и в противостоянии жизни и смерти, и в языковых формах. Схватывая меняющийся мир в статичном изображении, снимок оборачивается невозможностью перехода и, в то же время, поддерживает проницаемость фотографического мира. Снимок, как и смерть, придает значительность объектам, но разрушает институцию опыта, он поднимает вопрос об индивиде, но исключает понимание физического чувства. Аналитический инструмент, успешный в описании линейных ситуаций, оказывается бессилен в описании систем, где рациональная воля нарушена. В этом смысле концепт фотографии столь же архаичен, как и позиции смерти. Кадр прерывает линейную последовательность времени, ломает непрерывность пространства и сопротивляется рациональному иерархическому принципу. Стирая абсолютные разграничения, фотография обозначает позиции нечеловеческого, демонстрируя способность опознать смерть как свое.

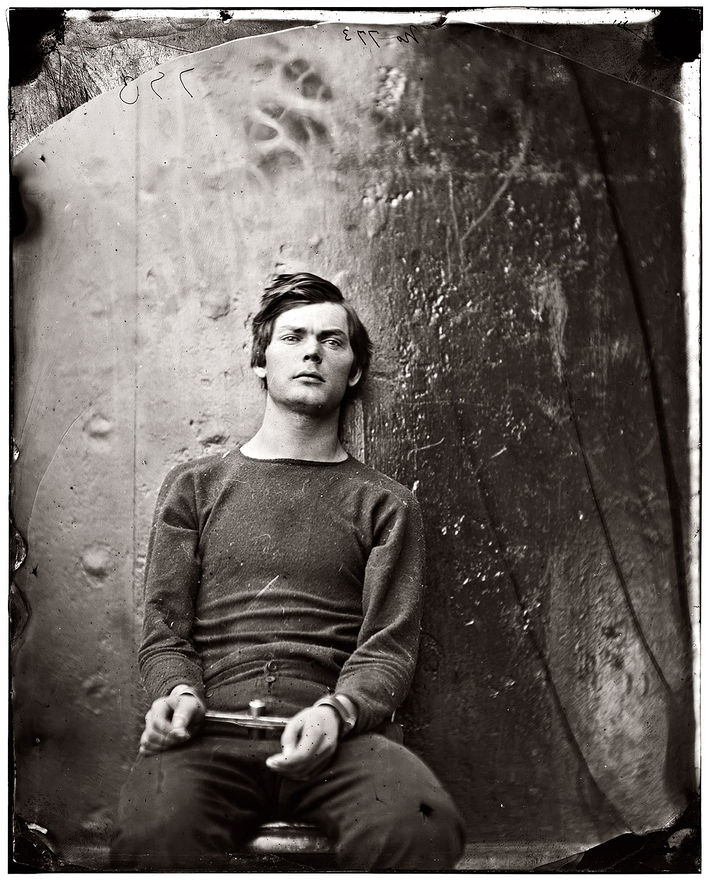

С момента своего появления фотографическое изображение было тесно связано с темой смерти. Операторы изображали живых как умерших, в некоторых случаях имитируя собственную смерть. Так принято интерпретировать автопортрет Ипполита Байяра, изготовленный в 1840. В первые же годы после изобретения фотографического процесса возникла традиция посмертных снимков, которые документировали мертвое тело или представляли умерших как живых. Надар, отказавшийся работать в этой индустрии, тем не менее делал в 1885 г. портреты умершего Виктора Гюго. Смерть была вездесущим призраком на снимках Роджера Фентона, сделанных во время Крымской войны в 1855 г., обернувшись молчанием, пустотой и отстраненными портретами выживших. Смерть объявила свою репрессивную волю на фотографиях расстрелянных парижских коммунаров в 1871 г. Но речь шла не только о выборе темы.

С самого начала фотография ощущала потусторонний характер собственной природы. Она казалась средством проникновения в мир призраков. В 1842 г. в «Карандаше природы» Тальбот писал, что фотография способна фиксировать невидимые лучи, скрытые от человеческого глаза [1, p. VIII]. Фотографии приписывали действие тайных неведомых сил, считая ее техническое естество связанным с алхимией и магией. О подозрительном отношении к фотографии со стороны церкви в своих воспоминаниях рассказывал Надар: «Поводов для охоты на ведьм было предостаточно: симпатическая магия, заклинание духов и призраков. Пугающая и великолепная ночь, столь близкая колдунам и волшебникам, безраздельно царит в темных уголках камеры — словно сделанный на заказ храм Принца Тьмы. Потребовались лишь незначительные усилия воображения, чтобы представить фотографический реактив колдовским зельем» [2, р. 8].

В инверсии существования, в его одновременной отделенности и проницаемости, фотография близка смерти. Снимок — это иной мир, схожий с реальным и дистанцированный от него. Кадр легко представить территорией потустороннего: став отражением вещественного мира, снимок стирает разницу между существованием и небытием. Этот феномен обнаруживает себя в изображениях, сделанных фотодепартаментом Администрации по защите фермерских хозяйств в 30-е годы ХХ в., прежде всего Уолкером Эвансом. Эванса, как и других операторов, приглашенных руководителем проекта Ли Страйкером, отправили в провинциальные штаты снимать достижения нового экономического курса президента Рузвельта. Итог этой фотографической деятельности оказался не вполне ожидаемым. Интерпретация снимков Эванса как документального изображения — одна из проблем фотографии. Их достоверность, подлинность была фактом создания собственного автономного мира. Такой точки зрения на фотографии Эванса придерживалась Сьюзен Зонтаг [3]. Участники фотографического проекта Администрации по защите фермерских хозяйств, как писала она, создавали «десятки фронтальных изображений каждого из героев до тех пор, пока не были полностью удовлетворены образом, возникшим на пленке <...> который отражал их собственные представления о бедности, свете, достоинстве, текстуре, эксплуатации и геометрии. В своем решении, как именно должна выглядеть фотография, в предпочтении одного кадра другому фотографы всегда сами определяют стандарты субъекта» [3, р. 4]. Дело не только в провале оптимистической картины событий и мира. (Эванс будет уволен через год после начала работы.) И не в формировании предвзятых позиций: его, как и других операторов Администрации по защите фермерских хозяйств, обвиняли в излишней драматизации происходящего.

На снимках Уолкера Эванса провинциальная Америка стала потусторонним миром, существующим по иным правилам, — миром комнат, в которых никто не живет; дорог, которые никуда не ведут; и фермеров, обитающих за пределами стандартного существования. Эта картина Среднего Запада легла в основу отношения к американской глубинке как к миру небытия, потустороннего, неживого. Под впечатлением от American Photographs Эванса, изданных в 1938 [4], в 1950-е годы Роберт Франк опубликует альбом The Americans [5], а в 1960-е и 1980-е годы состоятся выставочные проекты и увидят свет книги Уильяма Эгглстона и Стивена Шора William Egglestone’s Guide [6] и Uncommon Places [7]. Предисловие к американскому изданию Роберта Франка напишет Джек Керуак. (Первое, французское, издание выйдет еще с цитатами из Алексиса Токвиля). Керуак, написавший текст специально для The Americans, начнет его совершенно недвусмысленно: «Это странное чувство в Америке, когда солнце жарит на улицах и все время слышна музыка — то ли из музыкальных автоматов, то ли с похорон. После этих фотографий ты, в конечном итоге, перестаешь понимать, что печальнее — гроб или музыкальный автомат» [5, р. 4].

Тема смерти в фотографии изначально была задана самим характером техники. Имея дело с предметной средой, отображая ее видимые и невидимые формы, снимок обращается к объективности окружающего мира, его рационалистическим границам и феномену жизни как таковой. В кадре разница между существующим и мнимым, живым и умершим приобрела новые очертания, поставив под сомнение достоверность привычных разграничений. В работе «Разыскание истины посредством естественного света» Декарт пишет: «…Немыслимо, чтобы одна и та же вещь одновременно и была, и не была» [8, с.173]. Фотография разрушает декартовский тезис о существовании и предметности. Кадр ставит утверждение Декарта под сомнение: фотография — вот объект, который существует и не существует одновременно.

Идентичная внешней среде фотографическая картина не совпадает по наполнению и смыслу с установленными принципами действительности. Одна из проблем, сблизивших фотографию с темой смерти, — это понимание неравенства фотографического изображения и объекта. Снимок схватывает предмет, непосредственно фиксирует его внешние формы. Техника позволяет изобразить предмет в его естественных документальных очертаниях. Фотография привязана к окружающему миру: невозможно сфотографировать несуществующее. Или, по словам Флюссера, оператор «может снять только фотографируемое» [9, с.40]. Интрига фотографии состоит в том, что снимок и объект не одно и то же. При всем внешнем сходстве мы вынуждены признать их дистанцированность и разделенность. «Чудо фотографии, ее так называемое объективное изображение, является радикальным выявлением необъективности мира», — пишет Жан Бодрийар [10, р. 175]. Обмен между фотографией и действительностью невозможен. Изображение, несмотря на безусловное подобие, не обладает свойством обратного перехода. В то же время объект на снимке не равен его реальному прототипу — от экзистенциального несоответствия до выбора ракурса, который на сделанной фотографии четко определен. «Фотографируемы только положения вещей», — пишет Флюссер [9, с. 40]. В кадре они фиксированы и не подлежат изменению.

В этом смысле фотография оказывается остановкой объекта, ситуации, опыта. «Мы всегда говорим о фотографии в терминах уничтожения. То, что было однажды, более никогда не будет» [10, р. 181]. Фотографическое изображение не развивается — оно статично и конечно. Оно не предполагает трансформации предмета, становясь его пределом, его финальной формой, его смертью. «Визуальный поток знает только изменения. Быть образом — это такой момент становления, когда все неистовые действия мира замирают и навсегда уничтожаются», — замечает Жан Бодрийар [10, р. 176]. Кадр подразумевает финальные обстоятельства предмета, его крайнее состояние. Фотография декларирует абсолютную завершенность ситуации: вне зависимости от выбора темы и сюжета она обладает траурным содержанием. Изменяющийся мир в фотографии живет формами смерти.

Подразумевая феноменологию объективности, фотография создала апологию Другого. Фотография не есть действительность. Она оказывается противоположной действительности средой и состоянием. Несмотря на иллюзию визуального сходства и легкость перехода, они четко разделены. По отношению к окружающему миру снимок оказывается другой формой существования, если понятие «существование» вообще применимо к фотографии. Статику фотографии сложно уравнять с бытием. Можно видеть себя в кадре, но невозможно быть в нем. Мы обладаем опытом фотографирования, но с трудом осознаем снимок как содержательный феномен. При всей очевидности и близости фотография оказывается опытом, которого мы никогда не достигаем. Подобно смерти, фотография становится одной из форм Другого.

Бескомпромиссная видимость снимка, его буквальная визуальность сбивают с толку, но не устраняют проблемы. Обращение к Другому предполагает сокрытие, что изначально не является программой кадра. «Другое не обладает этим актом-существования; захват им моего акта-существования таинственен; не неведом, а непознаваем, недоступен свету», — замечает Левинас [11, с.75]. В фотографии связь с Другим происходит на свету, прилюдно и публично. Обращение к тайне, к неведомому остается абсолютно очевидным и в то же время абсолютно сокрытым. Очертания предметов, их внешние границы становятся для фотографии категорией невидимого. Фотография противоречит своей собственной функции — отображению внешнего. Бесстрастно фиксируя внешние пределы, снимок стирает различия между формой и сущностью.

Присутствие Иного адаптивно: оно не соответствует мне, но пребывает в сходных условиях окружающего мира. Другое противостоит мне, моему мировоззрению и позициям, но при этом разделяет со мной способ и форму существования. Таким образом феномен Другого описывает, например, Эдмунд Гуссерль. В «Картезианских медитациях» важно, что Другой сходен со мной [12]. Он так же чувствует, мыслит и воспринимает — это подразумевает безусловную общность мира. Проблема феноменологии Другого у Гуссерля — разграничение позиций и условий в рамках интенционального единства: «Трансцендентальному феномену мира принадлежит то, что он непосредственно дан в согласованном опыте <...> Нельзя также упустить из виду и такое характерное свойство всех объектов феноменального мира, как быть окружающим миром для каждого, быть-наличным-и-доступным-для- каждого, обладать возможностью затрагивать или не затрагивать каждого в его жизненных устремлениях, свойство, которое и составляет их Чуждость» [12, с. 123].

С точки зрения фотографии положение Другого радикально. Фотография не предполагает единства с предметной средой. Она не только механическое изображение или образ, она — иная экзистенциальная форма. Связи фотографии и действительности категоричны: по отношению к окружающему миру снимок абсолютно Другой. В том же значении Эммануэль Левинас оценивает смерть. «Приближение смерти означает, что мы вступили в отношение с тем, что есть нечто совершенно другое; нечто, несущее в себе свойство быть другим и притом не временно <...> такое нечто, само существование которого заключается в том, чтобы быть другим», — говорит он [11, с. 75]. В этом случае не так важно, что выступает противоположностью по отношению к фотографии и смерти: жизнь или рождение — эквивалент тождества условен. И фотография, и смерть — принципиально иное состояние, противостоящее окружающему миру. По отношению к формам существования и преобразования и то, и другое занимают позиции абсолютно Иного.

Схватывая изменяющийся мир, статичная фотография оборачивается невозможностью перехода. В то же время способность фиксировать внешние формы обеспечивает проницаемость фотографического мира. Как и смерть, фотография участвует в процессе обмена акта-существования, который и в том, и в другом случае замещается Другим. Мы не можем обмениваться существованием. Существование индивидуально и непереходно. «Мое бытие, тот факт, что я существую, мой акт-существования представляет собой нечто совершенно непереходное, безинтенциональное, безотносительное <...> Существа могут обмениваться между собою всем, кроме акта-существования», — замечает Левинас [11, с.27]. Буквальность фотографии нарушает эту герметичность. Она не только существует в позициях Другого, но и меняет принципы взаимоотношения с Другим. Предметность фотографии позволяет оценивать существование как переходное, т. е. оформляет представления, принципиально расходящиеся с цивилизационной нормой.

В этом смысле ее позиции и свойства архаичны. «Благодаря причастности, субъект не просто видит другого, но и является другим — это представление для первобытного мышления куда существеннее, чем дологичность или мистичность», — пишет Левинас [11, с. 28]. Архаичность фотографии — в иррациональности ее позиций. Она прерывает линейную последовательность времени, ломает непрерывность пространства, настаивает на дискретности классических ценностей, сопротивляется культурным иерархиям, превращает окружающий мир в хаос. Представление о существовании как переходном Леви-Брюль [13] считал одним из признаков первобытного мышления. Такое сознание не воспринимает жизнь и смерть изолированными формами — оно считает жизнь проницаемой для смерти и наоборот.

Сходные наблюдения мы встречаем у Жана Бодрийяра [14]. В работе «Символический обмен и смерть» он пишет о том, что история человеческого сообщества — это история дискриминаций. Она сводится к выделению различных социальных групп и оформлению их за пределами нормы. Этот процесс сегрегации начинается с выдворения мертвых, которых раннее общество представляет полноценными участниками социальной группы. Цивилизационные позиции лишают мертвых равноправия, определяют их пребывание в изолированном пространстве. «От первобытного общества к обществам современным идет необратимая эволюция: мало-помалу мертвые перестают существовать. Они выдворяются за рамки символического оборота группы. Они больше не являются полноценными существами, достойными партнерами обмена...», — говорит Бодрийяр [14, с. 233]. Нормы культуры начинаются с разграничения поту- и посюстороннего мира. Смысл культуры также состоит в том, что меняются расстановки дифференциаций. Называя людьми представителей только своей социальной группы, первобытное сообщество понимает разницу между своим и чужим как различие между человеческим и нечеловеческим. При этом оно не оценивает жизнь и смерть с позиции абсолютных разграничений.

Фотография в этом смысле оказалась парадоксальным явлением. Несмотря на свою технократичность, а во многом и благодаря ей, она заставила говорить о древних фигурах человеческого сознания. Снимок несет в себе характер сакрального и сверхъестественного не только в смысле чуда возникновения изображения, но и как форма проникновения на территорию потустороннего, способ вторжения в сферу Иного.

Столкновение со смертью как с Другим есть приобщение к мистерии и тайне, приобщение к сокрытому. «Другой в своем отношении к абсолютной инаковости есть некто, кого мы опознаем в невидимом, и чья бесконечная благость дает в качестве опыта дар смерти», — замечает Деррида [15, р. 3]. Одна из характеристик таинства — нарушение рациональности. Таинство предполагает обращение к иному, становясь промежуточным звеном между действительным и невозможным. Как самоубийство или жертвоприношение, история таинства связана с культурой смерти [15]. Смерть представляет личность как секрет, но таким же обращением к таинству личности будет и фотография. В своих попытках ухватить невидимое, решить вопрос о душе и определить мистерию характера фотография использовала широкий спектр приемов — от инсценировки самоубийств (Байард) до определения принципов психологического портрета (Надар). Обращение к человеческому характеру через форму таинства было для фотографии обращением к смерти. Представив личность как тайну, фотография, подобно смерти, стала переносом невидимой души в пространство секретности. В этом смысле фотография близка пониманию таинства у Дерриды [15]. Невидимость обеспечила для снимка критерий тайны, представила изображение как секрет.

Определив характер как демоническую мистерию, фотография открыла животный взгляд на смерть. Взгляд, способный видеть смерть, понять ее необратимость и опознать как свое. В то же время это взгляд, схватывающий ее проницаемость. Хтоническое нутро снимка, сумеречные основы его природы стали одним из способов вскрыть архаическую суть фотографии. Фотография, как и смерть, — древний фантом. Древность смерти сводится к ее изначальности, к тому, что она обнаруживает нашу связь с нечеловеческим. Она позволяет видеть людскую природу архаичной, не сводимой к этическим, культурным и даже языковым позициям. Смерть привязывает нас к основам жизни; наряду с примитивными биологическими формами смерть — самое древнее, что в нас есть. Снимок показывает «не то, что выше реальности, но бедственную часть реальности. Он показывает, что в нас есть нечеловеческое и то, в чем отсутствует значение», — пишет Бодрийар [10]. Проницаемость фотографии архаична: снимок оказывается средством, которое делает достижимым иной мир, и одновременно становится способом, который обеспечивает возможность перехода. Фотография, как и смерть, выступает пределом и в то же время средой, которая не имеет границ.

Фотография обозначила вопрос о лимитах и подняла проблему перехода. В риторике нарушения границ формируется и представление о смерти. «Смерть представляется как пересечение границ, перемещение между здесь и там <...> Может ли смерть сводиться к пересечению некоторой линии, к уходу, к разделению, к шагу и, следовательно, к смерти?», — замечает Жак Деррида [16, p. 6]. Рассуждения Деррида строятся на противоречии представлений о смерти как форме, не имеющей пределов и одновременно являющейся границей, линией, рубежом. Смерть содержит взаимоисключающие условия, т. е. в одно и то же время оказывается и тотальной протяженностью, и чертой. Переход предполагает преодоление, то, за чем следуют изменения. Неизменность смерти подразумевает статичность состояния. Фотографическая возможность превратить окружающий мир в бесконечное количество кадров ставит перед фотографией сходную дилемму: она оказывается бесконечным пространством, протяженностью, средой и в то же время рубежом, очерчивающим пределы мира. Снимок определяет границу и одновременно делает ее условной, подчиненной механизму конкретного действия и шага, невидимой. И эта герметичность охраняет внутренний секрет и смерти, и фотографии.

Секретность фотографии раскрывается в механизме перехода, в абсолютной проницаемости и абсолютной закрытости одновременно. Герметичность снимка — в его необратимости и постоянстве. Однажды сделанный кадр сложно изменить. В отличие от рисунка, завершенность которого условна, снимок с самого начала представляет собой конечный продукт. Проницаемость фотографии — в ее присутствии, в ее видимости, в ее достижимости. Мы воспринимаем изображение, оно становится для нас целью и средством одновременно. Изображение повсеместно и вездесуще, и эта тотальность фотографии основана на принципе подобия. Мы способны воспринимать один и тот же предмет и на фотографии, и в жизни, констатируя их неравенство и параллельно опознавая их безусловное сходство. При этом изображение и объект не только не равны, но и оказываются свидетелями разных обстоятельств, ситуаций и смыслов.

Характерный пример — ранние любительские фотографии собора Святого Павла в Лондоне, сделанные в 1840–1850-е годы [17]. Операторы фиксировали главный лондонский храм не только как исторический памятник, стремились уловить не только архитектурные детали. Главное содержание этих фотографий — драматический, лирический или, напротив, сдержанный характер окружения: экстатически открытое солнце, напряженные густые облака, ровное в своей классической монотонности небо. Появление таких снимков принято связывать с попытками придать Лондону статус живописного архитектурного ландшафта — английская столица воспринималась городом менее «художественным», нежели Париж или соседний Оксфорд [17, р. 27]. Многие визуальные приемы возникали на изображениях в результате элементарных фотографических ошибок. Но вне зависимости от причин появления тех или иных эффектов характер собора определяли разные условия его окружения и, как следствие, разные состояния самого объекта. Фотография выявляла неравенство одного и того же предмета на изображениях. И в то же время она констатировала одновременность и неизменность всех фотографических состояний.

Границы фотографии одновременно и абсолютны, и условны. Мы можем фотографировать предмет, но ухватить лишь его часть, за которой с трудом угадывается целое. В этой изолированности заключается одна из проблем фотографии: мы всегда имеем дело с кадром, отрывком, фрагментом и никогда — с целым. Зависимость изображения от предмета тотальна — снимок не может избегать объектов, но связь фотографии и вещи относительна. Изображение и предмет неравнозначны: фотография выстраивает рубеж, который невозможно преодолеть, выстраивает абсолютную границу.

Один из парадоксов фотографии состоит в том, что сама она часто обращалась и обращается к ситуациям, где граница между жизнью и смертью нарушена. Разрушенные комнаты, брошенные дома, натюрморты, представляющие в прямом смысле «мертвую природу», т. е. композиции, демонстрирующие признаки разложения, стали для фотографии отдельным жанром с первых лет ее существования. Унаследовав романтическую традицию изображения руин (например, на снимках участников «Гелиографической миссии» в 1850-е годы фотография придала им новый смысл; область между жизнью и смертью, ни там и ни тут, пространство, лишенное героического пафоса), фотография оказалась техникой, способной обнаруживать в жизни территорию смерти. Ни живопись, ни динамическая картина кино никогда не претендовали на то, чтобы сделать распад и тлен автономной темой, полноценным самостоятельным жанром. Разрушенные города Шарля Марвиля [18], пустыри Эжена Атже [19], гниющие композиции Джоэла-Питера Виткина [20], The Ruins of Detroit Ива Маршана и Ромэна Мэфре [21], Ilots Intemporels Томаса Джориона [22], Shadow Chamber [23] и Boarding House [24] Роджера Баллена поднимают тему разложения, гниения и совмещенности перехода.

Идея двойственности важна и в смысле фотографической принадлежности, и с точки зрения витальности самой архитектуры. Она связана с человеком, несет отпечаток его деятельности и в то же время представляет собой неодушевленный и небиологический объект. Архитектурное пространство адресовано вечности, но подвержено умиранию. В рамках фотографического изображения архитектура демонстрирует странный парадокс — точкой ее смерти становится исчезновение жизненного наполнения, а не физическое уничтожение объекта. Архитектурное пространство устраняет ситуацию прерывания, демонстрирует топографические условия перехода. Здание истлевает, изнашивается, теряет привычные качества и формы. Сооружения и предметы умирают в тот момент, когда меняются их привычные отношения с жизнью — как на фотографиях Роджера Баллена, когда объекты оказываются видением и наваждением. То, что в подвижном изображении превращается в социальный памфлет, в историю бытовых разочарований, поражений и неудач; в фотографии — в силу ее монументальной статичности — становится манифестом смерти. Изображения заброшенных мест — это переход без разграничений.

Фотография опознает смерть в признаках гниения и разложения. Одно из первых военных изображений смерти — снимок Тимоти О’Салливана «Поле боя при Геттисберге во время гражданской войны» (1863). Он представляет не просто мертвые тела —это охваченная разложением плоть. Фотография настаивает на том, что ужас смерти заключается не в отсутствии жизни, а в изменении ее состояния. В невозможности опознать привычное живое в удушливой подвижности гниения. Фотографическое значение смерти заключено в тотальной безысходности разложения. Его абсолютная неизбежность и есть главный итог смерти.

Опыт фотографии важен как изменение опыта умирания. Появление и распространение фотографии хронологически совпало с эволюцией отношения к смерти, нарушением ее социальных и сакральных позиций. Об этом, в частности, упоминает Барт: «Исторически Фотография имела отношение к „кризису смерти“, восходящему ко второй половине XIX столетия, и я предпочел бы, чтобы вместо неустанного вписывания изобретения Фотографии в социальный и экономический контекст задались бы лучше вопросом об антропологической связи Смерти и нового вида изображения. Ведь необходимо, чтобы Смерть пребывала в обществе в каком-то месте; если ее уже нет (или осталось мало) в религии, она должна попасть в другое место — возможно в образ, который под предлогом сохранения жизни производит Смерть» [25, с. 138].

В «Рассказчике» Вальтер Беньямин [26] связывает два процесса — изменение позиций Смерти и утрату нарративности, исчезновение культуры устного рассказа. Смерть придает значение человеческому существованию и, что важно в контексте его размышлений, задает точку отсчета и смысл повествования. Рассказ обладает весом в той степени, в которой он связан со смертью. Смерть вносит в изложение авторитет и достоинство. «...Не знание и мудрость человека, а прожитая им жизнь — именно из этого материала создаются истории — получает форму традиции на смертном одре <...> Даже последний вор, умирая, делается значительным в глазах живых. Этот авторитет смерти становится родоначальником искусства рассказа», — пишет Беньямин [26, S.113]. Редукция смерти, тот факт, что она вытесняется из поля зрения живых, приводит к утрате главного референта жизни. Смерть перестает быть публичным процессом, покидает границы бытового круга. Процесс умирания, ранее происходивший в доме, в рамках повседневной жизни, оказался вытеснен за ее пределы, в больницы и хосписы. Смысл этих утрат состоит не только в изменении социальных и гигиенических стандартов и реорганизации общественных позиций — удаленная смерть теряет свой героический статус и трагический смысл. Смерть перестает быть возвышенным примером, тем самым разрушая суть истории жизни.

В концепции Вальтера Беньямина редукция нарративности и смерти, в свою очередь, соотнесена с дискриминацией опыта: его ценность меняет свой смысл. «Рассказчик черпает материал из своего собственного опыта или опыта написанного им. А затем превращает его в опыт тех, кто слушает историю. Автор романа, напротив, находится в изоляции. Место рождения романа — это индивидуум в одиночестве, он больше не может обсуждать свои проблемы в качестве примера для других <...> Находясь в водовороте жизни и рассказывая о ней, роман демонстрирует глубокую растерянность живущего», — замечает он [26, S.113]. Исчезновение смерти устраняет жизненный эквивалент, делает феномен опыта несоотносимым элементом. Утрата смерти редуцирует его значение: вне соотнесения со смертью он лишен смысла. Опыт замыкается в себе, лишается направления и авторитета и тем самым упускает властную доминанту. Теряя смерть, он перестает быть формой власти.

Те же проблемы возникают перед снимком. Фотография, как и смерть, придает значительность объектам, но разрушает иерархию практики. Снимок маркирует предметы, одновременно уравнивая их в правах. Он устраняет содержательную разницу между памятником и заурядной зарисовкой: на этом свойстве кадра, в частности, построены фотографии Эжена Атже. Фотография — выбор идеологии и способ установки ценностей — в этом смысле она регламентирует властные отношения. И в то же время она существует в условиях, когда нет убедительных причин отдавать предпочтение одному объекту по сравнению с другим.

В фотографии значение опыта содержится в нем самом, представляет собой конечную цель. Фотография заявляет факт его существования, служит его визуальной формой, выступает его декларацией. Называя ситуации и предметы, она обозначает факт выбранных позиций. Фотографический опыт демонстративен, но сосредоточен на себе самом, поэтому его социальный смысл всегда сомнителен. Помимо редукции опыта фотография демонстрирует изменение статуса смерти. Фотография уничтожает смерть и замещает ее.

Снимок изнашивает ее значение как прекращение физического существования, передавая внешние очертания плоти. Устраняя различие между живым и мертвым, фотография теряет смерть в качестве референта и тем самым уничтожает функцию опыта. Кадр выстраивает свое Я в противоречии между существованием и небытием, истребляя привычный баланс цели и смысла.

В европейской традиции — от платоновского «Федона» [27] до «Бытия и времени» Мартина Хайдеггера [28] — понимание смерти всегда выстраивалось в соотношении с жизнью. Смерть трактовалась как отсутствие жизни, ее утрата. При всей герметичности смерти жизнь рассматривалась единственной формой ее узнавания, единственным способом приобщения к ней. Если смерть была для жизни референтом значения, то жизнь оказывалась для смерти референтом смысла. При этом в рассуждении о смерти обнажались парадоксы, разрушающие эту связку или, по крайней мере, ставящие ее под вопрос. Например, Деррида обращает внимание на то, что Хайдеггер отличает смерть Dasein (Dasein — досл. «бытие-здесь») от его завершения, рассматривает Dasein не как финал, а как форму пересечения границ, форму незавершенности [16].

С точки зрения позиций смерти появление и развитие фотографии совпало с еще одним важным обстоятельством, развернувшимся на рубеже XVIII и XIX вв. — развитием клинического опыта. Его современное оформление связано с именем французского анатома Мари Франсуа Ксавье Биша [29], который сформулировал основную структуру медицинского восприятия и осмысления смерти. Этот феномен связи жизни и смерти в фигуре болезни подробно рассматривает Мишель Фуко в работе «Рождении клиники» [30]. Он пишет: «...если достигнуть следов болезни, отмеченных на трупе, то в таком случае никакая очевидность не может абсолютно различить то, что принадлежит ей, а что смерти: их знаки перекрещиваются в нерасшифрованном беспорядке» [30, с.214]. Биша определил схему познания жизни через смерть, а смерти через жизнь, сделав концепцию смерти относительной. Биша лишил смерть «той абсолютности, в которой она появлялась как неделимое» [30, с. 220]. Опираясь на схему Биша, Фуко определяет смерть как то, чему противостоит жизнь. Цитируя Бюиссона [31], Фуко пишет о том, что «жизнь есть совокупность функций, которые сопротивляются отсутствию жизни» [30, с.221]. Начиная с эпохи Возрождения, — замечает он, — познание жизни базировалось на изучении сущности живого. Концепция Биша находит источник познания жизни в ее разрушении, в ее крайней противоположности — смерти. «Начиная с Биша, знание о жизни рассматривается через непреодолимый предел смерти», — пишет он [30, с.222]. Он считает жизнь живой оппозицией смерти, а смерть оценивает как истину. Как и Вальтер Беньямин, Фуко признает смерть фундаментальной ценностью опыта, связывая значительность жизненных устремлений с референтом смерти.

Диффузия жизни и смерти близка идее фотографической практики. Кадр декларирует жизнь, он фиксирует живые объекты, но, рассматривая снимок, мы всегда смотрим на смерть. Фотография редуцировала разницу между живым и мертвым, между жизнью и смертью. Она обозначила, что смерть рассеяна в пространстве жизни, что она не подчиняется границам видимого. Смешение в фотографии жизни и смерти связано с ее статичностью — и динамической, и хронологической. Остановленное движение мира представило смерть как пространство остановленного времени. Пространство, где исчезает будущее, — одно из понятий, которые Левинас определял как одну из форм Другого.

Концепция смерти у Фуко соотносится с еще одним важным для фотографии вопросом — проблемой индивида и личности. Идея личности стоит у истоков появления фотографии, связывает понятия персонажа и образа, темы видения и визуального восприятия. Для фотографии проблема индивида связана с репрезентацией персонального, т. е. выступает способом представления героя. Иначе говоря, рассматривая снимок, мы воспринимаем характеристики того, кто на нем изображен. И в то же время идея личности определяется субъективностью фотографического взгляда, позицией оператора. Как замечает Сьюзен Зонтаг, с точки зрения фотографа изображение всегда становится выбором идеологии [32]. Эта двойственность фотографии, связь позиций объекта и взгляда оператора формирует условия фотографического образа. Соотнесенный с характеристиками персонажа и фотографа, снимок оказывается манифестом индивидуального.

Мишель Фуко связывает развитие представлений об индивиде с развитием клинического опыта и преобразованием фигуры смерти. «Пространство смерти открыло для взгляда дифференцированную форму индивида», — замечает он [30, c.189]. Появление фотографии было частным случаем определения ее границ: XIX век навязчиво говорит о смерти. Гойя, Жерико, Делакруа, Бодлер — познание жизни, по мнению Фуко, превратилось в жестокое инфернальное знание. Глухая безликая жизнь достигает индивидуальности в смерти — в этом концепция Фуко близка позициям Хайдеггера [28] и Деррида [15], которые рассматривали смерть как высшую форму проявления субъективности. Переживание собственной смерти традиционно воспринималось в европейской традиции как индивидуальный героический акт, как предельная мужественность и ясность ума — эта концепция установлена еще в платоновском «Федоне» [27]. И Хайдеггер [28], и Левинас [11] считают смерть событием свободы. Это активное действие, усилие, переход к пределу возможного, но это всегда личный акт.

Позиция индивидуальности в современной культуре связана с опытом смерти. «Индивид обязан ей смыслом, который не прекращается вместе с ней», — отмечает Фуко [30, с. 293]. С этой точки зрения медицина в ее современном значении представляет собой науку не о болезни, а об индивиде. Соединив индивидуальность и смерть в клиническом опыте, культура заменила образ трагического феноменом частного и лирического. Она оформила возможность частного взгляда, определила фигуру приватье. Она открыла то, что Барт называл «эпохой невыразительной смерти» [25, с. 139], которая в конечном итоге заменила физиологический факт зрительным образом — фотографией.

Изображение физической смерти на снимках во многом связано с метафизикой страдания. Экзальтация драматического, антропология этики, сакрализация травмы — это процессы, в которых фотография (в частности фотография смерти) играет не последнюю роль. В знаменитой работе «Когда мы смотрим на боль других» Зонтаг говорит о том, что изображение страдания и смерти на фотографии становится формой эмоциональной спекуляции. И это приводит к девальвации морального содержания как смерти, так и страдания. «При восприятии бедствий в таком масштабе наши сострадание и жалость будут только блуждать, не находя опоры в реальности, и становиться абстракцией», — пишет она [33, р.62]. Но притупление чувств применительно к фотографическим изображениям смерти имеет еще один аспект.

Фотографическая манифестация страдания связана с редукцией физической боли. Мы смотрим на телесные муки, но не чувствуем их. Наблюдение человеческой пытки удалено: оно разворачивается в виде изображения, а не живой ситуации. Фотографическая боль не имеет протяженности во времени, что тесно связано с восприятием страдания — она одномоментна. Боль возвещает реальность и поддерживает животное восприятие смерти. Острота мучения — в невозможности убежать или отступить. В страдании отсутствует всякое прибежище: физическая боль тотальна и бесконечна. В своих абсолютных проявлениях она не знает границ. «Физическое страдание <...> есть невозможность отделиться от данного мига существования. Оно — сама неумолимость бытия», — говорит Левинас [11, с. 67]. Физическая боль определяет мужество умирания: страх смерти во многом продиктован ужасом перед телесными мучениями. Боль — это основа, на которой покоится идея европейского гуманизма. Фотография истребляет гуманистическую основу боли, так же как она уничтожает смерть.

Литература

1. Talbot W. H. F. The Pencil of Nature. London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1844–1846. Parts 1–6. XXIV p.

2. Nadar F. My Life as a Photographer (1900) // October. 1978. Vol. 5. P. 6–28.

3. Sontag S. On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1973. 183 p.

4. Evans W. American Photographs. New York: Museum of Modern Art, 1938. 205 р.

5. Frank R. The Americans. New York: Grove Press, 1959. 180 р.

6. William Egglestone’s Guide. New York: Museum of Modern Art, 1976. 112 р.

7. Shore S. Uncommon Places. New York: Aperture Foundation, 1982. 188 р.

8. Декарт Р. Разыскание истины посредством естественного света // Декарт Р. Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 154–178.

9. Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 146 с.

10. Baudrillard J. La Photographie ou l’Ecriture de la Lumiere: Litteralite de l’Image // Baudrillard J. L’Echange Impossible. Paris: Galilée, 1999. P. 175–184.

11. Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. 265 с.

12. Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический проект, 2010. 229 с.

13. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Психология мышления. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1980. С. 130–140.

14. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. (1976) М.: Добросвет, 2011. 392 с.

15. Derrida J. The Gift of Death. Chicago; London: The University Chicago Press, 1995. 115 p.

16. Derrida J. Aporias. Stanford: Stanford University Press, 1993. 87 p.

17. Stamp G. The changing metropolis: earliest photographs of London, 1839–1879. New York; London: Viking, 1984. 240 p.

18. Chambord J. Charles Marville: Photographs of Paris, 1852–1878. Paris: Alliance Francaise, 1981. 67 p.

19. The Work of Atget. Vol. 1–4 / contributers J.Szarkowski, M.M.Hamburg. New York: The Museum of Modern Art, 1981–1985.

20. Joel-Peter Witkin: a Retrospective. Zurich: Scalo Publishers, 1995. 272 р.

21. Marchand Y., Meffre R. The Ruins of Detroit. Gottingen: Steidl, 2011. 200 p.

22. Jorion T. Ilots Intemporels. Timeless Islands. Nimes: Delta Color, 2010. 78 p.

23. Ballen R. Shadow Chamber. London: Phaidon Press, 2005. 128 p.

24. Ballen R. Boarding House. London: Phaidon Press, 2009. 128 p.

25. Барт Р. Camera lucida (1980). М.: Ad Marginem, 1997. 223 c.

26. Benjamin W. Der Erzahler (1936) // Benjamin W. Erzahlen. Schriften zur Theorie der Narration und literarischen Prose. Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag, 2007. S. 103–128.

27. Платон. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. Т. 2. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 11–97.

28. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 452 с.

29. Bichat X. Anatomie generale appliqué a la physiologie et a la medicine. Paris: Brosson, Gabon and Cie, 1801. 406 p.

30. Фуко М. Рождение клиники (1963). М.: Академический проект, 2010. 252 с.

31. Buisson F-R. De la division la plus naturelle des phenomenes physiologiques. Paris: De l’Imprimerie de Feugueray, chez Brosson, 1802. 344 p.

32. Sontag S. On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1973. 183 p.

33. Sontag S. Regarding the pain of others. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003. 103 p.