В. Савраев

|

«БабУшка» продает карту мира, позади нее толстолобик на мотороллере, почти обрезанная краем кадра фигура в белом у чрева ларька. В центре кадра — веселые кукрыникы (не путать с современной поп-группой), под ними — наивный летящий царь, — все это — на продажу выставлено на арт-променаде; вокруг снующие фигуры людей, кто-то, оглянувшись, выходит из кадра слева, напоминая фигуру в дверном проеме на картине Кукрыниксов. В обоих сюжетах рука фоторедактора так и тянется обрезать лишнее, срезать грязь, фигуру у ларька, обернувшегося мужика, так, чтобы смысл не разлетался, не размазывался, не распирал границы кадра. Попробуйте. Получится средняя журнальная фотография (которую двусмысленно прозвали магазинной — for magazine, а заодно, и на продажу), в которой все кривенько (а чего вы хотите от уличной съемки) и грубо, каждый сюжет — в лоб. И посещает чувство, что вся жизнь при этом «обрезании» оставлена за кадром. Неужели в этих кособоких случайных фигурах, маячащих на границе карточки, и заключена самая прелесть? Секрет в том, что случайно обретенный термин «тотальная фотография» (по легенде, появившийся в разговоре с Сергеем Максимишиным) очень точно обозначает сферу своего обретания и пространство своего взгляда. Жизнь повсюду, и на границах кадра. Жизнь за рамками видимого в кадре, и жизнь там, откуда привычно отводят глаза, поскольку там жизнь барочными завитками располагается среди барочных же, неопрятных, толстых, порой немытых и отнюдь не-современных (если мерить современность «магазинной» фотографией) тел.

В. Савраев

|

Тотальная фотография снимает все. Вся. Всяких. У нее нет предпочтений жанрам. Так, у Вадима Савраева один из излюбленных объектов съемки — некий одинокий объект, его тень или отражение, что, скорее, может быть классифицировано в стары жанровых категориях как натюрморт или чуть более фотографически-специфично «фактура», фото-абстракция. (Хотя вряд ли кто-то возьмется называть объекты и витрины Уолкера Эванса натюрмортами — прим. Автора). В тотальной фотографии, независимо от документальной, жанровой, натюрмортной, фактурной составляющей сюжета, сплетаются чувство ностальгии по искренности, поэтичность взгляда самого фотографа и острая, болезненная, обостренная социальность, неведомым образом проникающая сегодня в не ангажированную, не предназначенную для газеты «Лимонка», фотографию. Социальность, критичность сегодня, действительно, редкая птица. В конце восьмидесятых многих, кто снимал не постановочную фотографию, обвиняли в «очернении» действительности, в съемках и, более того, в видении, в специальном «выискивании» особой «чернухи». После советской, ура-патриотической, парадной, солнечной, вечно улыбающейся фотографии официальных изданий того времени прямая фотография была неожиданностью, ударом под дых зрителю. Не важно, что сцены, снятые теми фотографами были знакомы всем и каждому: одно дело стоять в очереди, и другое дело увидеть себя в ней стоящим со стороны. Неофициальная фотография конца советского строя была откровением. По ее революционному действию на искусство фотографии в нашей стране ту фотографию можно сравнить с французским реализмом середины XIX века: как и сто с лишним лет назад появились новые темы, то, что казалось недостойным быть увековеченным в искусстве (увиденным и запечатленным фотографией), прорвалось в изображение. Двадцать пять лет назад неофициальная фотография была одним из признаков назревающей революционной ситуации в стране, одной из зримых примет перемен. Уже то, что кто-то стал снимать, видеть жизнь за пределами шаблонов, навязанных газетами и журналами, было революцией. А те фотографы, выставляя, а иногда (о чудо!) публикуя свои неортодоксальные фотографии, распахивали пространство зрения целому поколению зрителей.

А потом за перестройкой, за гласностью, пришла «свобода прессы», в течение девяностых мутировавшая до обилия глянцевых журналов и устойчивой выработки глянцевого взгляда на мир. Темы «как выглядит жизнь как она есть» стали приравниваться к упадническим темам «как плоха наша жизнь», на волне борьбы за выработку новых идеалов («народ устал от черноты окружающей жизни, покажите позитивные приметы перемен») из периодики полностью исчезли всякие изображения жизни средствами фотографии, несущие на себе отчетливый отпечаток фотографического языка. Фотография стала картинкой, выкадровкой «позитивного примера» из картины жизни, которая, в силу своей переменчивости, ежесекундного изменения, неоднозначна и непереводима на язык категорических суждений положительное-отрицательное. За последние десять лет фотография практически полностью утратила целое направление, в котором остались действующие «живые классики», коих вытравить невозможно, поскольку они продолжают жить и снимать на обочине общества, сохраняя свою независимость из последних сил. Фотография практически утратила не постановочную уличную съемку, после поколения Щеколдина и Семина в ней зияла дыра — не было сорокалетних, людей с оформившимся мировоззрением, с аналитическим объективированным взглядом. Жизнь современной России как цепь непрерывных изменений рисковала остаться без своей исторической галереи.

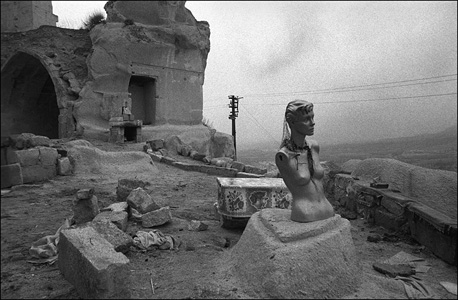

В. Кошелев

|

По счастью, невзирая на внешние условия, в отсутствие внешних установок и распоряжений, внутри самой фотографии нашлись те, кто не мог снимать другое, для кого жизнь — основной источник интереса. Для этих фотографов наблюдение за жизнью — стимул к выработке собственных жизненных сил, своеобразный perpetuum mobile, в котором движущая сила, поршень вечного двигателя — фотограф. Не важно, что не постановочной фотографией занимаются любители, наоборот, во многом благодаря своему статусу, своей защищенности против бедности, присущей документальной фотографии, еще более очевидной даже по сравнению с бедностью документального кинематографа в нашей стране, эти люди могут так работать. Важно то, что за своими занятиями «по жизни» фотографы не утратили обнаженности взгляда. Его остроты, его незащищенности определенными социальными шаблонами, которые формируются и социальным слоем, к которому принадлежит человек, и журналами, всем медиа-пространством, давящим и формирующим определенное видение окружающего мира.

Несмотря на то, что фотографы, принадлежащие к группе «Тотальная фотография», живут в Москве, снимают в Москве, в их фотографии нет налета столичности, который глянцем покрывает ту фотографию, которая все-таки минует современный ценз публикации, чтобы потом обрушиться со страниц газет и журналов — из Москвы — на людей целой страны. Фотография группы «Тотальная фотография», скорее, явление культуры провинциальной, тех подмосковных деревенек, что вошли в состав столицы, оставив отпечаток на своих жителях во многих поколениях, отражение пост-деревенской культуры, культуры лимиты, культуры люмпенов. Ни к одной из этих субкультур сами фотографы своей личной культурой не принадлежат, но им дано выразить маргинальное состояние окраин столицы. Если бы речь шла о бразильской или аргентинской фотографии, то всякий критик сообщал бы об удаче фотографов, нашедших форму, адекватную самовыражению их героев, их неопрятности, суетности, одновременных скрытности и позерства. Речь шла бы о том, что «низы» обрели свой современный портрет, свой голос в фотографии. Речь об этом и идет, несмотря на то, что этот «голос» обрели низы великой державы, в которой говорить о деклассированных слоях ее населения не принято.

Тотальная фотография не революционный лозунг, она часть современной визуальной культуры, составляющая современного искусства фотографии. Ее разорванная форма, случайность ее композиций — поиск ритма своего времени. У каждого из четырех авторов группы «Тотальная фотография» своя неповторимая интонация, свой почерк, который за два года существования группы стал узнаваемым.

Фотографии Владимира Кошелева чаще портретные; он приближается со своей камерой практически вплотную к моделям так, что их лицо деформируется. Как не вспомнить фотографии Сергея Леонтьева, Сергея Борисова, Павла Антонова начала девяностых, когда лица, расплющенные широкоугольником объектива, казались приплюснутыми к самому краю изображения, выступающими из кадра, нависающими над зрителем. В то время ни один куратор не рискнул эти портреты повесить выше уровня зрения на выставке, очевидно боясь сгорбить еще больше и без того прибитых жизнью посетителей.

Кошелевские портреты вмещают в себя и героев, и фон их жизни, остановки пригородных электричек, барахолки под березками, пустыри. Ему удается соединить пугающую объемность персонажей с пустотой перспектив за их плечами.

Е. Сафьян

|

Евгений Сафьян — эстет, его фотографии в меньшей мере присуща социальная обостренность, он не приближается к моделям, но наблюдает их со стороны, пока они проходят мимо. Турист за столиком кафе, взбирающийся по окончании базарного дня на майдан покинутых рынков, в этом он достигает высот поэтического обобщения. Все проходит, и из тени жути и из светлой пустоты разворошенных улиц глядит межвременье, когда сегодня уже закончилось, отшумело, а завтра еще не наступило. Это состоянье вписать вечностью не подымается рука, так мелкого беса не называют именем большого. Но ловля этих состояний-между-секундами для фотографии особенный талант, без которого уличная фотография осталась бы всего-навсего фиксацией происходящего. У Сафьяна попавшее в камеру становится букашкой в янтаре, изымается из круговерти, чтобы стать объектом когда-то поэтического, когда-то аналитического погружения зрителя-читателя. В его фотографиях крайне важна связь между сюжетом и пустотой безвременья. Сюжет тлен, он тонким слоем, позволяющим собрать композицию, ветхо прикрывает пустоту. Может быть, кто-то скажет, что такое отношение к жизни цинично, но сколько было в прошлом поэтов, создавших гимны такой картине мира?

В фотографиях Дмитрия Иванова свет становится осязаемой субстанцией. Тени, свечения стекла и металла, отражения. Улица для нескольких поколений российских фотографов была средой поэтической, порождавшей рифмы пространства и сюжета; от Родченко до Слюсарева и Савельева, до современников Смертина и Глебова городская среда становится соавтором фотографа в сложении геометрических пластических композиций. Но для Иванова свет прочитывается не только в перспективе улиц, он растворен во дворах, среди деревьев, окруженных, как мошкарой, вещами и стариками, свет живет среди рыночных ларей. Композиции Иванова текучи и певучи, причем в них среди вертикальных штрихов архитектуры и людских фигур лигато обозначены светом и тенями.

Д. Иванов

|

Фотографии Вадима Савраева, может быть, больше, чем у остальных его коллег, непосредственно связаны с традицией документальной, не постановочной уличной фотографии. Савраев — рассказчик, сметливый, с чарующим простотой чувством юмора, мастер лимериков — малых шуточных форм. Но это первый пласт его снимков. Если мерить его таким аршином, то все большое, что есть в его фотографиях: и тоска, и распахнутые, как поля пространства, и жизнь, козявками расползающаяся с пустующей за неимением главных героев авансцены, — останется неназванным, не увиденным. Но именно это в фотографиях Савраева стоит того, чтобы говорить о нем как тонком режиссере, эффектно скрывающимся за минимализмом декораций эпического спектакля повседневности.

У каждого из четырех представителей группы свой почерк, и свое предназначение. Возможно, в будущем их ожидают собственные непересекающиеся пути, пока их группа — сад расходящихся троп, в котором сосредоточены различные направления, огромные возможности. «Тотальная фотография» сегодня выглядит квинтэссенцией фотографии слежения, способом свободной документации изменяющегося бытия, в котором присутствие фотографа является минимальным стрессом по сравнению с накалом внутренней жизни, энергии перемен, таящихся внутри каждой ситуации.