Фотографии, как хорошее вино, должны быть выдержаны минимум три года. С момента съёмок серии «Афон. Скит “Новая Фиваида”» (2000 год) прошло гораздо больше. Хорошая выдержка. Со временем работы набрали весомость и значимость. Сразу впечатляет цельность серии. В ней ничто не раздражает, ничего не хочется убрать или добавить. При том, что здесь собраны различные жанры: портрет, интерьер, документация разрушений скита и аккомпанемент вечности — пейзаж.

Наше время внесло свои коррективы, проявив точность интонации фотографа, с которой можно — кажется, только так и можно — говорить об увиденном: ни любования, ни назидания, ни восторженности неофита, ни осуждения разрухи и запущенности храмов, коим противостоит подчёркнуто аффектированное состояние монахов, ни эффектных кадров. Есть напряжённый труд, подвиг веры, работа культуры или, точнее, культурное усилие во времени, верность традиции и связь с прошлым, служение. Всё предстаёт с эпической интонацией: sub specie aeternitatis, с точки зрения вечности. Серия, кроме всего прочего, представляет собой достоверный документ воскрешения прерванной традиции, традиции интенсивного проживания при внешне спокойных ритмах.

Незыблемый критерий качества фотографии проявляется в ситуации ещё одного всматривания, когда встреча с той же работой даёт нечто, чего не было прежде, добавляет глубины и силы обобщения образа; от каждой встречи эти фотографии становятся всё более и более весомыми, наполненными особым переживанием увиденного. Они передают уникальный опыт, опыт веры современников, в котором так много не только духовного подвига, но и физического труда. И этому ежедневному подвигу веры, общинной молитвы, каждодневного труда под стать ручная, кропотливая работа автора — подготовка негативов, подбор нужной фотобумаги, дающей эту изысканную тональность, этот особый свет, состояние.

Сказать, что Афонская серия выстроена на едином дыхании — ничего не сказать. Этот нехитрый риторический приём скрывает спрессованное время: на съёмку отпущено было всего два дня из истории христианства, православной веры и древнего Афона. Рассматривая эту серию, не могу не задаться вопросом: как ему удалось то, на что другим требуется много больше времени? Невольно вспоминаю ответ замечательного мастера Георгия Колосова на вопрос о съёмке сходного сюжета — крестного хода: «Известную неловкость на крестном ходе первое время я очень даже ощущал и, несомненно, настораживал других. Но через год сам отснятый материал, автором которого я себя ни секунды не считал и не считаю, заставил меня осознать сей труд как долг, вменённый свыше. И в дальнейшем, понятно, не задевая личностей, через деликатность приходилось переступать, а иногда снимать и вопреки собственному желанию. Однако несколько лет я был единственным, кто приезжал на Вятку из Москвы, — а это аргумент. Когда окружающим стало ясно, что я прежде паломник, а потом уже фотограф, то и отношение ко мне стало более спокойным». Станиславу Чабуткину, повторю, было отпущено всего два дня.

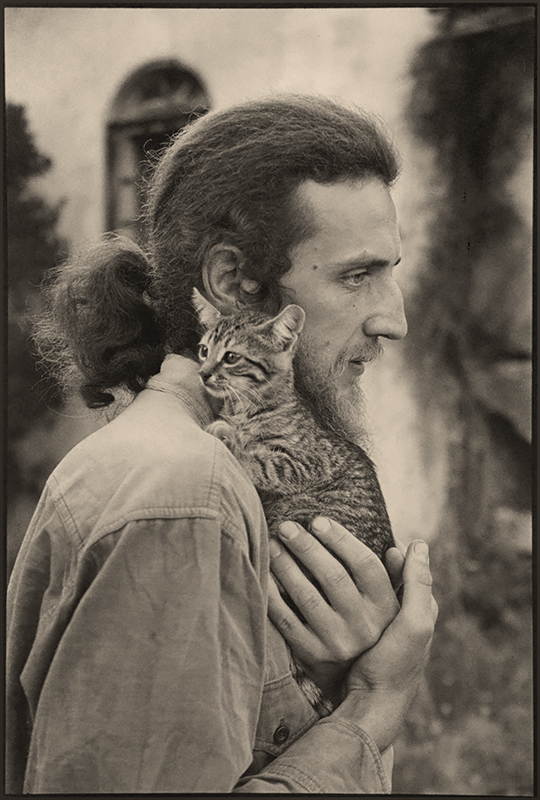

Отдельный разговор о портретах. Вот фотопортрет монаха с котёнком. Укрывающе-охраняющее движение монаха, его широкие плечи и натруженные большие кисти рук, складки на лбу и на переносице, обращённый как бы в себя взгляд передают заботу, подчёркнутую спокойной позой котёнка, доверчиво устроившегося на его руках. Соседний лист — храм, почти напрочь утративший свою когда-то великолепную мозаику, с трещинами на куполе и стенах. Церковь как та, что принимала и укрывала человека, давала смысл его жизни; здесь же он в ответе за дальнейшее существование церкви, дела её, службы её и ей. Человек защищён Богом, его душа, словно слабое существо, находит во Всевышнем опору, каковая воссоздаётся каждодневным подвигом веры.

Станислав Чабуткин владел особым даром — принимать человека таким, каков он есть, что явственно проступает на его известных портретах: лица в них раскрыты по-своему, каждый не похож на другого (весьма часто у фотографов портретируемые «на одно лицо», «в одном состоянии», «с одним выражением глаз»). Ничем не смущаемые, ничего не демонстрирующие, но делающие то, что делают каждый раз, обходя скит или смотря на море, монахи, кажется, с тем же выражением смотрят на фотографа, сохраняя ровную доброжелательную улыбку. Быть может, именно это место побуждает к такой интенсивной обращенности к Богу, такой внутренней собранности и концентрации, той «повышенной внимательности», которую всеми способами — в том числе и через движения тела — воспитывал у будущих фотографов американец Майнор Уайт в шестидесятых годах ХХ века.

Всё начинается с проникновения в существо скрепляющей ткань этой жизни веры и верой же, ставшей повседневной жизнью, заканчивается. Серия длится до тех пор, пока существует возможность выдерживать это состояние, при этом нет принципиального различия, кому: фотографу, зрителю, монахам. Мастер схватывает и удерживает это состояние для нас, не погружая в свои фотографические заботы (как можно лучше снять), но и свой взгляд не теряет. Основной тон серии задаётся незримым, но отчётливо ощущаемым присутствием особого молитвенного состояния, состояния внутренней сосредоточенности и работы. Соприкасаясь с жизнью общины, и фотограф, и мы вместе с ним входим в состояние размеренного ритма, которого так не хватает в нашей неумолимо ускоряющейся жизни. Безмятежно-гармоническая природа на его пейзажах своим идиллическим покоем, своим вечным повторением циклов словно говорит нам не столько о бренности усилий, сколько о ритме единого Космоса, заставляющего биться волны, пульсировать кровоток, выстраивать последовательность слов, читать молитву. И посему фотографии этой серии я отнес бы к разряду контактных, но в смысле, означающем не способ печати, а способ запечатления — со-общения с общиной, им снимаемой. В результате появляется чувство «избирательного сродства» (Гёте), когда совпадают чувства снимаемых, художника и моё, резонирующее с событием их встречи.

Обращаясь к теме жизни общины, взявшей на себя тяжелый труд восстановить скит, Чабуткин показывает нам, как может сегодня исполнение ритуалов проводиться с таким благоговейным чувством. «Благоговейное» — слово, отсылающее к пассивно-созерцательному и экзальтированному прочтению, неуместное во многих случаях, здесь как нигде к месту, поскольку оно наполняется новым смыслом — деятельным участием, ежедневным тяжёлым трудом, подвигом восстановления Скита, Церкви, Веры. В образах монахов на коллективном портрете вижу скрытую силу и мощь широких плеч, решимостью наполненное движение крестного хода, когда монахи, по замечанию искусствоведа Ирины Чмырёвой, «ведя невидимую брань, парят над землёй». И глядя на фотографии крестного хода, не можешь не верить в это. Замечу, что самой работы восстановления скита нет в кадре, есть всё то, что сопутствует, задаёт настроение, наполняет решимостью и значением весь строй жизни, все её малейшие проявления.

Соглашусь с арт-критиком Гульнарой Хайдаровой, сказавшей об этой серии, что «его фотографии не только об Афоне, но больше о собственных состояниях и настроениях, — прежде всего об эстетическом переживании увиденного». Но Афон Чабуткина лишён патетики неофита, восторга, нарочитого жеста (состояния, в которые так легко впасть человеку, впервые туда попавшему), а предъявляет нам на новом для него материале — афонской жизни — узнаваемый авторский взгляд и стиль. И, наконец, безоценочность суждения — это не актуальная, не концептуальная, не провоцирующая фотография, она словно вне времени. Глаз созерцает, сопереживает, свидетельствует. Документация восстановления конкретного скита уходит на второй план. Вместо этого возникает самоценный мир, главным свойством которого является непрерывность культуры, а условием — усилие во времени; культура пребывает благодаря подвижникам. Фотограф видит многое из того, что считается очевидным и, напротив, в конкретном образе может соединить несоединимое. Как вступить в коммуникацию с миром, если он говорит на другом языке? Как соединить искусство и веру — этот вечный вопрос облекается в новую форму. Тем не менее, между религиозным языком и светским нет пропасти, они соприкасаются. Дело за нами. Мы должны попробовать в другом увидеть себя, в подвиге веры — подвиг ежедневных обязанностей, труда и жертвы. Образы фотографий, если вдуматься, говорят на понятном человеческом языке. Вступить в диалог с миром, в котором определяющей мысль и поступки людей является религиозная вера. Это, по-моему, удалось автору.

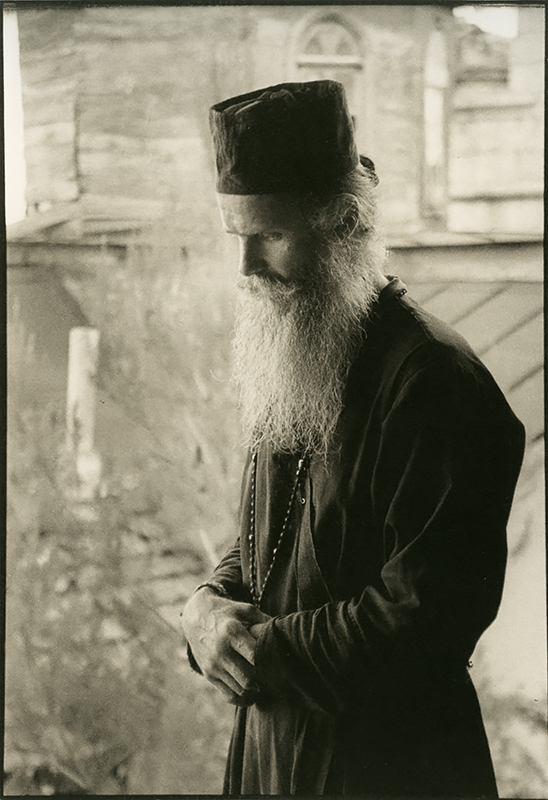

Отмечу его проникновенные и, повторюсь, вневременные портреты с их особым открытым состоянием, в котором я читаю одобрение его дела, его работы, его мотивации. Сам процесс съёмки становится для художника духовной практикой, усилием понимания и сопереживания. Своими работами он как бы говорит о тщете мирской славы мастера. Не навязывая смысл, портреты отца Рафаила, отца Кукши и других монахов, скорее, указывают на грёзы нашего повседневного сознания — принимать видимое за истинное, о чём сказал Августин Блаженный: «Мы пользуемся предметами, которые предназначены для наслаждения, и наслаждаемся предметами, предназначенными для пользования». Здесь, на Афоне, кажется, понимаешь смысл этих слов. Понимаешь, что место съёмки играет намного более важную роль, чем это представляется на первый взгляд: оно уравнивает фотографирующего и фотографируемых.

А монахи, поддерживая и одобряя фотохудожника в трудном деле, на которое он получил «благословение», кажется, поддерживают и нас, всматривающихся. Вовсе не очевидно, что к нам, случись такая встреча, были бы обращены их лица с такой теплотой и естественностью. Обычно присутствие фотографа в портретах очевидно. В портрете легко угадывается тот, кто снимает, к кому обращено лицо, как реагирует оно на человека, вооруженного фотоаппаратом (В. Флюссер). В портретах же афонской серии присутствия фотографа не видно ни в позах, ни в состояниях, нет ни малейших признаков скованности, которую не упустит объектив. Не заметен фотограф и в пейзажах. Но аскетизм кадра удерживает мой взгляд дольше, чем обычно уходит на созерцание фотографии. И чем более неподвижно я застываю, тем больше движения в работах этой серии обнаруживаю.

В проекте представлено около 50 работ – серия фотографий из жизни возрожденного русского скита «Новая Фиваида» на Афоне (Греция), выполненных Станиславом Чабуткиным во время паломничества в 2000 году. Выставка открыта до 27 сентября 2015 в Концертно-выставочном зале «Смольный собор» (Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1)