Мы встретились случайно и влюбились с первого взгляда. Мы были самонадеяны, мы затеяли глупую игру. Мы решили разойтись, чтобы, не сговариваясь, встретиться через час. Но город оказался огромен, и мы потерялись в нем. Прошло много лет, а мы так и не нашли друг друга. Что нам делать теперь?

I.

Художник — властелин создаваемого мира. Его внутренняя империя неизбежно вступает в войну с господствующими мнениями, насилием признанных авторитетов, рейтингами и устоявшимися иерархиями. Томас Манн, героически оправдывая позицию художника-новатора, риторически вопрошает: «Разве не отношение иносказания связывает искусство и войну?» На территории войны, которую ведет художник с косностью мира, с сопротивлением материала, со своими сомнениями властвует воля автора, отрицающая уже привычное, ставшее общепризнанным, иными словами, для реализации проекта автор ведет войну не только с внешним миром, но и с самим собой.

Называя проект мультимедийным, поскольку он собирает воедино визуальные образы, тексты и музыку, пробуждая ассоциации с жанром кинематографической фотографии, Андрей Троицкий проявляет точность саморефлексии. Синергия видов медиа кинематографична; она служит одной цели — проявить органическую целостность, тотальность стиля. Но личная империя автора вступает в противоречие с эгалитаризмом войны, уравнивающей всех перед лицом смерти. Ровный без сбоев подбор серии подобен прямым и широким проспектам — также являющимися атрибутом империи. Если кредо философа — предсказывать характер будущей войны, то кредо художника представить образы нового мира. Ибо во время войны появляется надежда на счастливый и справедливый мир. На территории же собственной войны художника кристаллизуется настоящее в той версии, которую Блаженный Августин определил, как «прошлое настоящего». Ныне дело за малым — осмыслить и представить зрителю «настоящее настоящего» или, что более привычно, дать картину времени.

Мать ругала ее за то, что у них была плохая жизнь. Она думала, что это из-за девочки. И однажды мать оставила ее на улице и ушла, и был снегопад. Она сказала: «Тебя возьмут другие». И когда она уже почти замерзла, ее подобрали в снегу. А мать она больше не увидела, и всегда, когда шел снег, с ней начиналась паника.

II.

Проект был задуман до марта 2022 года. Проверка его качества временем происходит быстро, радикально и необратимо: изменился контекст восприятия, обостривший чувствительность памяти об уже утраченном, как кажется навсегда, времени. Создалась новая конструкция взгляда, которая выделяет в видимом, слышимом, читаемом уже не предчувствие войны, но ее историческую перманентность. В ключевой для серии работе «Город» война распространяется на смотрящих, но не видящих, активного и пассивного начала, света и тьмы. Здесь наполненной, сильной и целеустремленной выступает фигура девушки — эмблема времени. Авторская ремарка 2000 лет и 2000 войн — верна, как верен афоризм Эрнста Юнгера: «война есть судьба». Но страх войны страшнее войны. Ужас реальной войны в ее обыденности, в обыденности зла, предстающем в ином образе. Кинематографичность проекта раскрывается в повествовании вселенского присутствии войны, которая ведется или точнее сказать инсценируется телами. Но если бы работы лишь инсценировали моменты подлинности, наш опыт встречи с ними не был бы столь действен в деле реинкарнации собственной культурной памяти, которая не столько сохраняет следы прошлого, сколько приоткрывает реальность «внутреннего простора существования, забытого избытка, в котором настоящее обретает собственную реальность», заключает специалист по памяти К.П. Шевцов.

Я заходил в бары, я искал там тебя, я высматривал тебя на улице. Я посещал бордели, но и там тебя не было. Я спрашивал у прохожих, но все, что я знал – лишь твое имя. Может быть, ты умерла? Если это правда, зачем мне жить?

Задача проекта усложняется в той мере, в какой расположение тел и слов драматизирует доверие тотальной мобилизации сил, воли и желания. Но поверх нарочитой умышленности жестов пробивается убеждённость в реальности создаваемого мира при минимализме вещей. Именно поэтому отдельная вещь обретает свой весомый и самодостаточный смысл, присущий черно-белой фотографии.

На территории войны фотографа генномодифицированные, медиа- и цифровые тела вступают в конфликт с экзистенциальными проявлениями радости, счастья, отчаяния, надежды, любви, происходит кристаллизация двух взаимоисключающих тенденций, с одной стороны, оптимизированные обществом потребления тела современника недвусмысленно взывают об утрате энергии сопричастности с целым, но одновременно же открывают доступ к радости, бешенству, крику, счастью, бесчувствию и надежде. Общество, сделавшее из личности культ, не могло не создать мир одиноких людей. Ибо одиночество есть бремя свободы. Образы внутренней империи — это крик боли и надежда любви одновременно.

К евреям он относился хорошо, но вскоре их объявили врагами. Когда случился погром, он оказался в толпе и, как все, крушил витрины. А потом выволокли еврейскую девушку, с нее сорвали одежду и били, и он первый. Спустя семь лет он спросил себя: почему он делал это?

III.

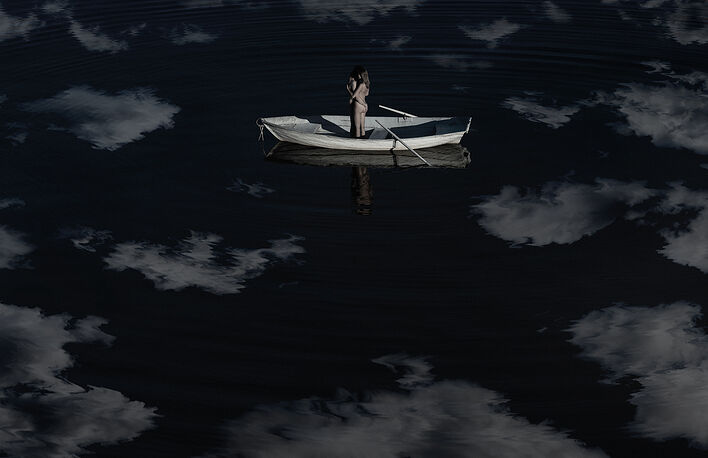

Его герои схвачены в пороговой ситуации, в состоянии предельного экзистенциального выбора, отсылают к сущности фотографического события, более скрывающей, чем открывающей видимость. В свете этого такие работы, как «Снег», «Имя», «Почему», «Лодка», «Вода» словно ключевые — финальные или начальные — кадры из фильма, рассказывающие историю поколения. Они несут определенную, заданную драматургией кадра, связь условности с пространством культурной традиции. Собранные концептом фотографа персонажи являют нам запись на теле поколения, оставленное урбанистическим, визуальным и цифровым насилием, совокупность которых теоретики определяют, как внеперсональное или структурное насилие.

Дарвинистская, редуцированная до витальных потребностей логика выживания чужда самоощущению поколения ХХI века. Не поэтому ли мы видим в проекте не обнажение экспрессивных чувств, но прописанные в теле неопределенность, сомнение, отчаяние, подчеркнутые средствами, соприсутствующими на равных с визуальными образами: музыке и текстах, создающих эффект синестезии, позволяющие зрителям опереться на иные дополнительные формы высказывания? Но замечу, тексты не столько проясняют содержание фотографии, сколько создают определенное настроение, они суть коаны. Захват всего человека — способ существования любой империи, в том числе и империи художника, иными словами, художник всеми средствами завоевывает территорию нашего внимания.

Каждую ночь он садился в лодку и плыл на другой берег залива – там жила его девушка. Ее отец был против и хотел его застрелить. Но он приплывал ночью, и она выходила тайком. И однажды ее отец узнал и продырявил лодку. Стоял туман, и он больше не видел берега. Он не выплыл. Когда она узнала, то все поняла и ушла из дома, навсегда.

Развернувшаяся перед нами территория войны разоблачает патерналистскую традицию искусства изображать насилие над обнаженным телом. В истории искусства часто тема насилия по большей части раскрывается через конфликт ранимого живого тела и агрессивной военной мощи оружия и технических средств исполнения приговора. Этого нет у автора. Пожалуй, лишь в репортажном по форме, но завораживающем по содержанию кадре, названном «Почему», мы видим двойной сбой, первый — насилие над беззащитным и обнаженным телом и второй, использование в названии работы вопросительного наречия вопреки принятому в проекте имени существительного. В целом же фотографии глубже и значительнее текстов. Главный мотив серии — насилие, которое висит в воздухе, разлито в пейзаже или городской среде. Ряд работ отсылает к известным сюжетам из истории живописи, кино, фотографии, запуская в работу инстинкт опознания скрытых цитат — отдельное удовольствие для вдумчивых зрителей и знатоков фотографии на этой выставке.

Он хотел, чтобы ему все подчинялись. Многих он лишил жизни, чтобы остальные боялись его. Но однажды, когда он плыл в реке, у него свело ноги, и он не мог больше держаться на поверхности. Он уходил под воду и вдруг понял: это конец. Он ничего не мог сделать – вода не боялась его.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Внутренняя Империя – территория войны

Автор идеи и фотограф: Андрей Троицкий

Композитор: Павел Малышкин (Ugasanie)

© Андрей Троицкий, 2022

Фильм о съемках проекта:

https://www.youtube.com/watch?v=kQ5lBJTF00I&t=75s