Мойсес Саман – один из самых влиятельных и активных фотографов, снимающих сегодня военные конфликты. Он является членом «Магнума» с 2014 года и более всего известен по съемкам с Ближнего Востока, включая Иракскую войну и Арабскую Весну. Многие из последних фотографий были собраны в его первой книге «Дискордия» (Discordia) 2016 года. Мойсес и я обсудили его недавнюю вторую книгу, «Радостные вести о благосклонности» (Glad Tidings of Benevolence) (GOST, 2023 год).

Прежде, чем мы поговорим о вашей новой книге «Радостные вести о благосклонности» я надеюсь, мы сможем уделить немного времени разговору о том, как вы пришли в фотографию вообще, и что именно привело вас к занятию именно той фотографией, которую вы делаете. Сам не будучи фотографом, я несколько ограничен в понимании того, как человек выбирает фотожурналистику, конфликтную фотографию, военную фотографию, или как еще мы можем обозначить вашу работу. И хотя ваш опыт едва ли поддается обобщению, все же мне интересно, как развивались ваша жизнь и фотография таким путем, что, к примеру, вы оказались в Багдаде в 2003 году, когда начались первые бомбежки, проводившиеся США и их союзниками. Что привело вас туда, и каковы были ваш интерес и профессиональная активность на Ближнем Востоке до этого момента?

Я наткнулся на фотографию не прямо, а через свои занятия социологией в университете, под влиянием профессора, который рассказывал о документальной фотографии и фотожурналистике в своих лекциях. Фотография дала мне инструмент и повод начать шире знакомиться с окружающим миром, и это открытие пробудило во мне любопытство, которого я не испытывал никогда ранее. Это было в середине 90-х, и я начал обращать внимание на новости, в особенности о войне на Балканах, и меня стала привлекать работа фотожурналистов, которые освещали этот конфликт, чьи фотографии я видел опубликованными в TIME, Newsweek и The New York Times.

Я переключился с социологии на коммуникацию с акцентом на фотожурналистику и стал посещать классы фотографии и сотрудничать с университетской газетой. Дальше это привело меня к стажировкам в различных, мелких и средних, региональных изданиях в южной Калифорнии. Большой перелом произошел в 1998 году, когда сразу по окончании университета меня пригласили на стажировку в Newsday в Нью-Йорке. Работа фотожурналиста в Нью-Йорке была ценнейшим образовательным опытом, я быстро проторил пути передвижения по городу и научился работать быстро, чтобы победить в конкуренции. В основном я работал от Нью-Йоркского бюро Newsday, Джилиани был мэром, и городская полиция была замешана в нескольких скандальных ситуациях со стрельбой. Освещение криминальной обстановки в городе означало всегда стараться быть на шаг впереди полиции, которая препятствовала нам попасть на место происшествия, иногда силой.

Затем, в 1999 году, благодаря деньгам, полученным за стажировку, я поехал в Косово, один и без какого-либо задания. Война на Балканах подходила к концу, и я хотел увидеть своими глазами то, что видел на фотографиях еще в начале своего обучения социологии. Я пересек разрушенную войной территорию, моим проводником был студент, с которым мы подружились по пути. Первая наша остановка была на хуторе его семьи возле Призрена, где мы обнаружили обугленные останки его семейного дома, представляющие собой кучу осколков бетона. Возле Джякова мы стали свидетелями сцен полного отчаяния во время раскопок массового захоронения.

Косово стало для меня поворотной точкой, где я стал фотографом конфликтов. Меня изменило то, что я видел, как жизни людей отбираются у них, а с телами поступают так, словно эти люди не имеют ни семьи, ни истории, ни места в мире. Так как я стоял там с камерой, я почувствовал важность документирования, ради того, чтобы предотвратить вариант, что это останется незамеченным, а затем будет буквально похоронено и станет предметом споров и спекуляций. По возвращении в Нью-Йорк в начале 2000 года Newsday предложила мне работать в штате в Нью-Йоркском бюро, где я освещал местные новости и события. В течение полутора лет я постигал значение слова «дедлайн», оттачивал искусство слежки и тренировал локти на одном из самых конкурентных медиарынков в мире.

Позднее, во время моего первого зарубежного задания от Newsday на Западном берегу реки Иордан, случилось 11 сентября, сформировавшее карьеру целого поколения журналистов, включая мою собственную. Это была величайшая история моего поколения, и Newsday дал мне платформу для освещения каждой детали, начиная с Афганистана в 2001 году. Меньше чем через два года, я был среди немногих западных журналистов, оставшихся в Багдаде, чтобы освещать американское вторжение изнутри Ирака.

Можете рассказать о своем опыте в Косово и катализирующем эффекте, который он имел на ваше решение стать фотографом, освещающем конфликты? Более точно, так как вы были там без командировки, даже где-то вопреки ей, была ли разница в передвижении, работе в поле и среди людей? Вы уже разработали свой подход к видению и фотографированию, который позволял бы чувствовать себя уверенно, или это было тяжелым вызовом? Работали ли вы все еще над этим в Косово и дальше, возможно, еще в начале войны в Ираке? Я спрашиваю об этом из-за той перспективы, которую я вижу в ваших книгах, где атмосфера чувств и психологии часто является таким же предметом, как драматическое событие или убедительный персонаж, и поэтому мне интересно, были ли эти способы восприятия усвоены вами, или развились со временем, в ходе работы?

В Косово я впервые столкнулся с историей насилия и потерь, которые были общими среди тех людей, с которыми я встречался. Но я должен признать также, что поездка туда была связана не только с событиями, которые я снимал, но и со мной самим, и у меня до сих пор неоднозначное отношение к этому факту. Я поехал в Косово, чтобы найти свой путь вперед, полный энтузиазма и готовый испытать свои чувства, ориентируясь в ситуации, с которой не встречался никогда раньше. Но правда в том, что я оказался не в своей тарелке, и, как только я приземлился в Албании, я в основном руководствовался щедростью и доброй волей людей, с которыми встречался. В полете от Будапешта в Тирану я встретил албанского священника-мусульманина, который пригласил меня остаться с его семьей на то время, пока мы будем решать вопрос моей аккредитации как журналиста НАТО, а затем отправился на вертолете на границу Косово. В этом полете я встретил группу американских медиков, которые взяли меня с собой в Южное Косово и пригласили остаться у них, пока я планирую дальнейшие шаги. Вскоре после приезда, я стал тусоваться возле одного из местных отелей, где встречались журналисты, и встретил там Брахима, молодого студента-косовара, который искал работу слесаря. Брахим стал для меня связующим звеном всей истории и проводником на все время, что я провел там.

Так как я работал без задания, у меня не было точного плана, кроме как добраться в Митровицу, спорный сербский анклав на севере Косово, который был центром насилия в это время. Мой визуальный подход в то время был очень упрощенным, в основном он заключался в фиксации непосредственно драматической ситуации, без попыток осмысления, что привело к ней и что последует за ней. У меня не хватало чувствительности, чтобы понять значение тех сцен и эмоций, которым я был свидетелем, и это находило свое отражение в поверхностности моих работ, которые в лучшем случае были посредственным повторением того, что я видел в новостях. Как фотографу мне оставались еще годы до выбора более тихих и неоднозначных моментов, которые могли бы передать настроение, сложность и противоречия, то, что вы называете «психологией» сцены, а не просто передать происходящее в кадре. Я был обучен как обычный фоторепортер, сосредоточенный на том, чтобы снять отдельные картинки, а не рассказывать историю, быть чем-то вроде «мухи на стене», не вступать в реальное взаимодействие с ситуацией и теми, кого я фотографирую, ради ощущения объективности. По мне, такой отстраненный подход ведет к созданию поверхностных и предсказуемых фотографий, увековечивая визуальное повествование, от которого я позднее стал ощущать себя отстраненным. Я упрощал людей, которых снимал, до «типов», вместо того, чтобы спросить, кто эта женщина или этот мужчина? Есть ли у них имена? Надежды? Жизни? Или они просто символы темного времени?

Думаю, именно в Ираке я начал постепенно меняться и пробовать другой подход вместо того, чтобы просто сосредоточиться на действии, мой взгляд устремлялся к свету и теням, формам, и к композициям, цель которых была – передать больше контекста о повседневной жизни, задействованного в конфликте. Подход был по-прежнему довольно классическим, но результат уже не был вот этой традиционной «фотографией для прессы». Я, на самом деле, не был уверен, что моя фотография отвечает на какие-то из заданных выше вопросов, но поиск поддерживал во мне мотивацию и заинтересованность.

Когда началось вторжение в Ирак, вы уже два года находились в регионе, работая по заданию. Какие условия вы можете вспомнить в Багдаде, по крайней мере, в отношении лагерей для журналистов и фотографов? Как к вам относились иракские граждане – была ли у них доля подозрения, что вы – часть возглавляемой США коалиции, которая сбрасывает на них бомбы? Были ли ваши прежние отношения поставлены под угрозу с началом войны?

В преддверии вторжения нам приходилось работать под жестким контролем иракского Министерства информации. Мы могли останавливаться только в определенных отелях, и к нам были прикреплены официальные сопровождающие от Министерства, которые были с нами везде, и определяли, что мы можем фотографировать и о чем сообщать. Лишенные возможности свободно передвигаться и посылать сообщения, мы могли видеть только то, что режим хотел нам показать, и по большей части это была пропаганда, созданная, чтобы показать Западной международной прессе, что народ Ирака поддерживает Саддама и готов сражаться против американских захватчиков. Так как война казалась неизбежной, настроение на улицах Багдада, как и настроение наших сопровождающих, день ото дня становилось более напряженным. На улицах и перекрестках столицы вырастали баррикады и укрепления, немало владельцев магазинов заколотили их в ожидании авианалетов, и группы солдат с поднятыми автоматами постоянно разъезжали в кузовах грузовиков туда-сюда по городу. Накануне «Шока и трепета» – самой ожидаемой, и освещаемой по ТВ кампании по бомбежке Багдада, мощная пыльная буря окутала город призрачным оранжевым светом, подчеркивающим непредсказуемость происходящего. В наших отношениях с сопровождающими был переломный момент, и он наступил, когда первые крылатые ракеты поразили цели в Багдаде. Я был вместе с группой фотографов на крыше отеля «Палестина», стараясь найти точку для съемки взрывов в комплексе дворца Саддама за рекой Тигр. Внезапно появилась группа сопровождающих, и они начали выгонять нас с крыши, при этом некоторые фотографы были избиты, а их камеры и штативы выброшены с крыши.

Я думаю, что на ранних этапах войны был спрос на изображения, которые продвигали бы идею о том, что США и их союзники находятся на исторически правильной стороне, армия является силой освободительной, и народ Ирака встречает ее с распростертыми объятиями. Каково было общее направление получаемых вами в тот момент, после начала войны, заданий от западных новостных агентств, и как вы справлялись с ними в ситуации, когда, как я предполагаю, ваши местные контакты сильно сократились, и искать помощь и источники стало много труднее? Уточните, можно ли сказать, что по большей части вас просили присылать репортажи в русле предыдущих, довоенных нарративов о войне, которые, в целом, можно обозначить как пропаганду? Было ли это нечто, вызывавшее у вас протест? И если так, как вы поступали?

Я не уверен, что было такое явное требование. Фактически, решение нескольких американских новостных агентств позволить своим корреспондентам остаться в Багдаде и документировать начало войны из иракской столицы было для тех немногих из нас, кто остался, знаком прямого неповиновения явным предупреждениям правительства США всем журналистам покинуть страну, неким знаком нашей журналистской независимости и стремления освещать события с иракской стороны. Однако, в сложившихся обстоятельствах большинство из нас поддалось соблазну освещать это зрелище, и предоставляли кадры, подтверждающие в глазах американских военных, почему они назвали операцию именно «Шок и трепет». Наши первые фотографии из отеля «Палестина» изображали горящие дворцы Саддама и превосходящие силы дюжин крылатых ракет, поражающих цели через реку от нас. Эти ранние фотографии никак не отражали неуверенность и страх, которые иракские семьи, прячущиеся в Багдаде, испытали в эту ночь, они не осознавали значения этого момента для Ирака, США, всего мира. Несмотря на это, фотографии были опубликованы на обложках всех крупных газет и журналов в мире, эффективно формируя общественное мнение об этих первых днях войны.

Было также необходимо проявить себя в начале моей карьеры военного корреспондента, поэтому я старался делать драматические фотографии конфликта, которые помогли бы этому. Но последующие события начали усложнять мою роль хроникера войны, и именно тогда я стал задавать себе вопросы и осмысливать мою работу фотожурналиста. В первую неделю вторжения я был арестован тайной полицией Саддама Хусейна и просидел восемь дней в тюрьме Абу-Грейб. Там, в темных камерах аппарата саддамовского террора, в коридорах были слышны крики пытаемых людей, и их избитые тела периодически проносили мимо моей камеры в иностранном крыле, заставляя меня задумываться, не наступит ли сейчас моя очередь. Никогда до тех пор мое поле зрения не было столь ограничено, более контролируемо, чем в тюрьме, но ирония состоит в том, что именно там я получил проблеск чего-то, ускользавшего обычно от моего взгляда. Моя роль изменилась, я по-прежнему был свидетелем, но без камеры. Я все еще был журналистом, но в тюрьме. Я сам стал героем скрытого рассказа о войне.

Подобный опыт знаменовал начало 20-летней эволюции моего самосознания, которая, надеюсь, отражена в моей книге, и моего понимания того, что философ Джудит Батлер назвала «кадрированием кадра» (the framing of the frame). Батлер писала об основной системе государственной власти, которая контролирует границы нарративов, о том, что включать в них, а что нет, и полностью определяет, «чьи жизни считаются за человеческие, а чьи нет».

Я думаю, что самосознание отражено в книге очень значительно, и не только с последовательности, и в том, как вы переосмысливаете официальный военный язык, но и в том, на чем именно вы акцентируете внимание в своих фотографиях, и как они построены. Они, на деле, едва ли поддаются упрощению до «простых драматических действий», которые позволили бы вставить их в традиционный нарратив. Вместо этого, простите мне это обобщение, они кажутся скорее предварительными, чем окончательными, так, словно они – часть продолжительного исследования или открытия. Графическая сложность ваших фотографий тоже, как мне кажется, работает в этом направлении, поскольку нам не приходится рассматривать одно место и только его, и вы редко, если вообще, используете малую глубину резкости, чтобы выделить объект из окружения. Все имеет значение.

Прежде чем начать серьезно обсуждать вашу книгу, я хочу спросить о внедрении и о том, работали ли вы в рамках этой системы после начала войны. В своей книге «Убивая ради шоу: Фотография, война и медиа во Вьетнаме и Ираке» (Killing for Show: Photography, War, and the Media in Vietnam and Iraq) Джулиан Сталлабрасс говорит о том, как внедрение в ходе иракской войны становилось все более общим и необходимым действием по мере ее развития и особенно после опубликования фотографий из Абу-Грейб. После того, как это произошло, и по мере того, как оккупация стала вызывать сопротивление и межконфессиональный конфликт, недоверие иракцев к журналистам сильно выросло, а вместе с ним и число случаев насилия в их отношении. Таким образом, несмотря на неизбежные ограничения и запреты, связанные с внедрением в состав военного подразделения, это становилось необходимым из соображений безопасности и защиты. Отражает ли это ваш опыт работы в Ираке во время войны, даже если вы не были связаны с ВС США?

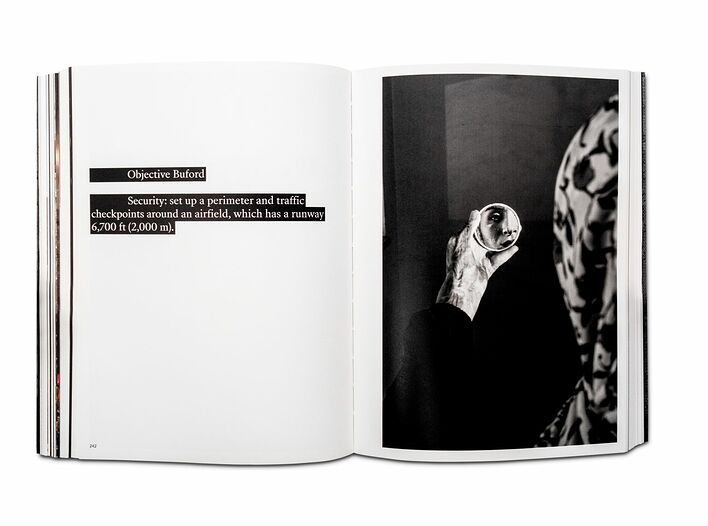

В самом деле, когда сопротивление американской оккупации и последующая религиозная рознь стали все более широкими и ожесточенными, многие части страны западным журналистам стало слишком опасно посещать без охраны. Внедрение было типом сделки, журналисты получали доступ к «действию» под защитой военных, но этот подход был изначально предвзятым, и полученные фотографии отражали вполне определенную точку зрения, принадлежащую той группе солдат, к которой присоединялся журналист. За время моей работы в Ираке у меня была возможность присоединиться к нескольким частям, и это всегда был интереснейший опыт рассмотрения войны и окрестностей с уникальной перспективы, включая специфический язык, используемый, чтобы скрыть противоречия и двусмысленность, присущие войне.

Тем не менее, по большей части в Ираке я работал самостоятельно, невзирая на вызовы и риски. Помогало то, что при своей латинской внешности я мог сидеть на заднем сиденье машины, не засвечиваясь как европеец, но даже при этом нередко я не мог покидать жилье, или не мог выходить из машины в поездке, и это, конечно, отражалось на истории, которую я мог передать.

Я хотел бы сейчас перевести разговор на вашу книгу «Радостные вести о благосклонности». Книга имеет четкую структуру, которую нельзя назвать простой, в том смысле, что главы четко отделены одна от другой. Однако они не хронологичны напрямую, даже если некоторые фотографии четче других привязаны ко времени (я говорю о тех из них, что сделаны во время самых первых бомбардировок Багдада). Вы также широко используете военные документы, тренировочные руководства, рассекреченные, и по большей части, отредактированные правительственные сообщения, карты и тому подобное. Оставляя в стороне то, как вы в принципе пользуетесь языком, и не только в подписях к фотографиям (captions), можем мы поговорить о том, как вы пришли к последовательности и структуре книги? Возникали ли у вас какие-то новые идеи об используемом материале в процессе работы, или новое осмысление вашего опыта и описываемых событий?

Фотографии в книге покрывают примерно 20 лет работы, но я не был так уж заинтересован в хронологии основных событий, произошедших за это время в Ираке. Скорее, я старался группировать фотографии по повторяющимся темам, таким, как перемещение, потери, воздействие войны на территорию, «дрейфующие» роли жертвы и преступника, формирование нарративов на войне и создание памяти. Организация и работа в моем архиве фотографий также оказались весьма познавательными в том смысле, что я смог ясно рассмотреть эволюцию своего взгляда и снимков, которые я делал. Например, какие-то ранние фото 2002-03 годов отражают одномерную реакцию на события, свидетелем которых я был, без попыток задать необходимые вопросы о природе этих событий. Со временем я стал стараться снимать альтернативную точку зрения, те негромкие кадры, определяемые нюансами и двусмысленностями, которые представляют человеческое достоинство. Они дают взглянуть на людей, которых я фотографировал, в контексте огромных проблем, с которыми они сталкивались.

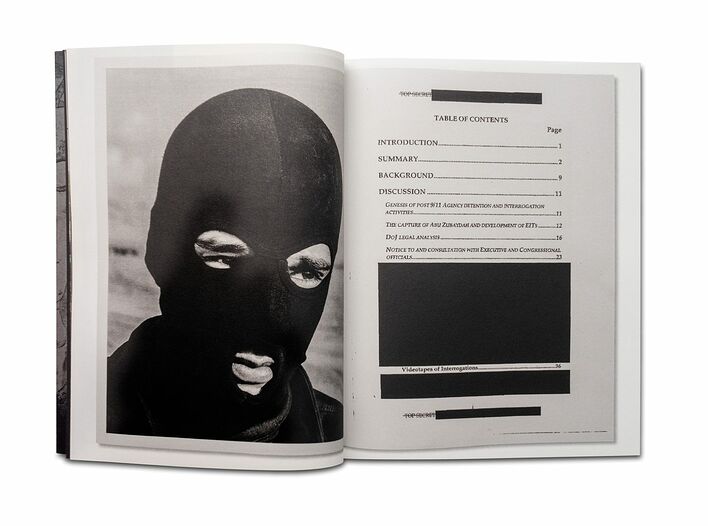

Структура моей книги определяется диалогом между моими картинками и текстом, включающим цитаты из военных и политических фигур, списки убитых в Ираке гражданских лиц и военных американской коалиции, редактированный журнал военных действий, справочники для солдат, отредактированные официальные стенограммы и поп-культурные отсылки, отражающие зловеще-ироничный военный лексикон. Сопоставление текста и фотографии должно провоцировать вопросы о формировании военного нарратива: Кто имеет право описывать конфликт? Кто определяет «границы кадра»? Чьи преступления или жертвы будут показаны, и какова цена этого? Некоторые из пар отражают столкновение между моим собственным видением конфликта и официальной точкой зрения, в то время как другие устанавливают неожиданные пересечения и мосты. Но в общем, целью проекта было предоставить объективный взгляд на войну в Ираке, противопоставив ее тому, что представлен в текстах. В книге рассматривается моя собственная роль и сила как рассказчика – особенно имеющего доступ к зарубежным публикациям – и предубеждения и ограничения, неизбежно присущие моей работе. Поскольку война проявляет свою неоднозначную, неопределенную и сбивающую с толку природу, становится труднее реализовать ожидания, связанные с профессией журналиста – оставаться постоянным, объективным и отстраненным наблюдателем, не вовлеченным свидетелем.

Давайте сосредоточимся на вашем использовании языка, особенно на том, как вы используете и переосмысливаете язык правительства и армии, интервью и церемоний, и поп-культуры в особенности, чтобы создать своего рода раздвоение сознания, которое пронизывает всю книгу.

Язык правительства и мощь, с которой мы сталкиваемся, и которая поразительно расходится с тем, что описывают ваши фотографии, и даже больше – с тем, как они делают это. Эти источники языка (политики, как один пример, или военные тексты, как другой) источают определенность и контроль, они стремятся упростить войну и избежать ее последствий. Как контраст к этому, ваши фотографии – не определенны и не авторитарны. Они открыты для текстовых комментариев, и для того, чтобы другие фотографии меняли направление взгляда. Наверное, это указывает на фундаментальное различие в том, как конструируют реальность язык и фотографии.

Можете ли вы рассказать о вашем подходе к сочетанию изображения и текста в общем смысле, и затем более конкретно, как вы находили между ними баланс в этой книге? Что вы думаете об отношении образа и текста в вашей работе, а затем, как это относится к фотографии конфликтов и фотожурналистике в более широком смысле?

В начале, на ранних этапах работы над книгой, когда я собирал военные записи и другие официальные документы, относящиеся к войне, я был захвачен тем, как язык используется американскими военными для формирования определенного представления о происходящем. Один из самых характерных примеров возник из списка сотен кодовых наименований для военных операций по всему Ираку, который выявил зловещий характер некоторых эвфемизмов. Эти операции носили названия типа «Алоха» (“Aloha”), «Дьявольский толчок» (“Devil Thrust”), «Мустанг Флекс» (“Mustang Flex”), «Стройная тень» (“Slim Shady”), «Радостная весть о благожелательности» (“Glad Tidings of Benevolence”), или «Матадор» (“Matador”), имена, которые скрывали уродливую сущность того, что происходило во время этих рейдов, маскируя происходящие смерть и разрушения. Столь же зловещий язык представлен в стихах, написанных Саддамом Хусейном, который описывает поддерживающих его как «источник силы воли, сущность земли, зрачок глаза и подергивание века» (“fountain of willpower, the essence of earth, the pupil of the eye, and the twitch of the eyelid”).

Аналогично, я разглядел схожие эпистемологические качества в некоторых моих фотографиях, основанных на моей субъективной точке зрения, и почувствовал, что нужно создать диалог между моими фотографиями и новым лексиконом войны. Я не уверен, что искал баланса между текстом и фотографиями, но я хотел сопоставить их, чтобы спровоцировать новые вопросы о том, как формируются повествования на войне, вызвать столкновение между моим собственным представлением о конфликте и официальным дискурсом, а иногда создать неожиданные связи и мостики.

Говоря шире, я думаю, что отношения между текстом и образами и путь, которым это взаимодействие добавляет контекст и глубину в такую сложнейшую тему как война, – это главная часть работы, двигавшая мной в прошлом. Я могу думать о книге Жиля Пересса (Gilles Peress) "Telex Iran" и об оперативности письменных телексов, которые он отправлял домой с поля боя, или о самой недавней книге «Посмотрите на США» (Look at the USA) Питера ван Агтмаля (Peter van Agtmael), о способе его личной медитации, которая добавляет глубину в его военные снимки.

Да, вероятно, «баланс» – не самый точный способ описать то, что вы делаете в своей книге с помощью изображений и текстов. На чем я старался остановить внимание – это не то, что там равное количество фотографий и текста, но что коммуникационная емкость обеих форм описания войны и комментариев к ней, кажется, получает равное пространство для развития. То есть, якобы главная отличительная черта книги, присутствие текста, многих разных его форм, создает голос, который иногда параллелен фотографиям, а иногда спорит с ними.

Я очень рад, что вы упомянули книги Жиля Пересса и Петера ван Агтмаля, потому что я думаю, что то, как они оба используют текст, дополнительно иллюстрирует ваш подход. Говоря упрощенно, Пересс и Агтмаль фокусируют свой собственный голос в текстовой части, вокруг которой вращается все остальное. Повествование в обеих книгах управляется авторскими голосами и ведется через них, в то время как в вашей книге ваш голос, выраженный через текст, практически отсутствует, и вместо этого вы полагаетесь на другие голоса, назовем их «официальными», будь то голоса политиков, военных, деятелей культуры или чьи-то еще. Поэтому в результате есть книга со множественными голосами и перспективами, претензиями на истину и авторитет, спорящими друг с другом на протяжении всей книги. Это, похоже, отражает ситуацию при которой сначала было выработано определенное повествование о войне, и затем оно изменилось, как и отношение публики, по мере того как война стала оккупацией – повествование, говоря прямо, не было постоянным и монолитным.

Было ли у вас какое-либо противодействие, какие-либо проблемы, связанные с книгой, с заключениями о повествовании на военную тему в особенности, и о поведении США и их союзников во время длительного присутствия в регионе в целом? Вызывало ли это какое-то беспокойство? И в связи с этим, в какой степени вы учитываете вопрос аудитории при создании книги?

Ваше наблюдение об авторском голосе, который является центром, вокруг которого вращаются другие голоса, реально резонирует со мной, в первую очередь потому, что поднимает философские и этические вопросы о силовой динамике между фотографом, объектом и аудиторией, особенно в документальной фотографии и фотожурналистике.

Сам я чувствую, что устал от того, что мой голос и опыт в качестве автора заслоняет жизни, истории и помыслы тех, кого я снимаю. Тем не менее, я понимаю противоречия и серые зоны, в которых мы работаем. Я считаю вполне естественным, что автор, долго работающий в документальной фотографии, вырабатывает сильную личную позицию, основанную на своем опыте, и она, конечно, влияет на повествование. В моем случае, я думаю, что главная нить повествования, наложение нескольких голосов, претендующих на истину и авторитет, выработалась как рефлексия на полученный в Ираке личный опыт.

В контексте работы, которой я занимаюсь, я предпочитаю воспринимать роль автора, как проводника для историй других людей, скорее, чем некого якоря, или центра, от которого ожидают, что он придаст смысл иным голосам.

Я хотел бы в заключение нашего разговора продвинуться немного глубже в концепции авторства и намерения, имеющие отношение как к вашей непосредственной работе, так и к фотожурналистике и конфликтной фотографии в более общем плане. Интересно, насколько проницаемой видится вам граница между авторством одного вида в противовес другому, или скорее, если вы так это воспринимаете. Что я хочу спросить, это взаимоотношения между тем, как вы работаете «в поле», и тем, как вы затем концептуализируете, редактируете последовательность в книге, или эти два процесса полностью самостоятельны? Иными словами, внес ли процесс создания книги изменения в то, как вы работаете при съемке сейчас, будь то по заданию или нет? И о второй концепции, я хотел бы спросить, каковы ваши надежды или намерения, что должны сделать ваши книги после публикации? Думаете ли вы о своих работах и книгах с этой точки зрения?

Лично я считаю, что фаза сбора, когда я работаю в поле, фотографирую, представляет собой гораздо менее организованный и последовательный процесс, чем редактирование и компоновка книги. Фаза сбора для моих двух книг заняла годы, и я никогда не ставил перед собой цель делать книги напрямую. В основном это была работа по заданию, которая удерживала меня в тонусе и погружала в разные аспекты истории. Только позже, когда идея создания книги приобретала форму, метод моей работы становился более четким, продиктованным пробелами в создающемся визуальном повествовании книги. Тем не менее, именно на стадии редактирования и упорядочивания, когда концепция и визуальное повествование книги наконец приобретают определенность, каждая отдельная фотография приобретает значение в зависимости от ее места в последовательности и связи с другими

В случае «Радостных вестей…» есть семейная история, которую книга, надеюсь, сохранит для моих детей, которые наполовину иракские курды. Но в более общем плане, я надеюсь, что мои книги выйдут за рамки потока новостей, из которого они возникли, и смогут поспособствовать решению общих проблем, связанных с войной, беженцами, несправедливостью, так как вопросы о том, как формируется повествование, имеют отношение и к тому, как создается память.

Оригинал на сайте ASX

Перевод с английского Александра Курловича