Московский центр визуальной культуры Béton представляет выставку «За стеной идеологии» – первую масштабную выставку художественных экспериментов в советской фотографии, раскрывая малоизвестную страницу культурного андеграунда. В экспозиции, объединившей 76 работ, проявляется удивительный феномен: в тени официального искусства фотографы создавали собственную вселенную образов, где камера становилась инструментом не документирования, а преображения реальности.

«Знаете, в чем удивительный парадокс?» — размышляет Ольга Мичи, основатель Центра Béton. — «Эти фотографы вовсе не стремились бороться с системой. Они просто творили, погружаясь в чистую эстетику, в поиск новых форм и смыслов за пределами идеологии».

«Идеология присутствует во всем, и в этих фотографиях тоже», — продолжает эту мысль фотограф Валерий Черкашин. — «Здесь показана обратная сторона той же идеологии – как инь и ян. Это не "за стеной", а "обратная сторона" фотографии – та же фотография, но ее альтернативное проявление, которое поддерживает классическую фотографию, широко представленную в музеях и медиа».

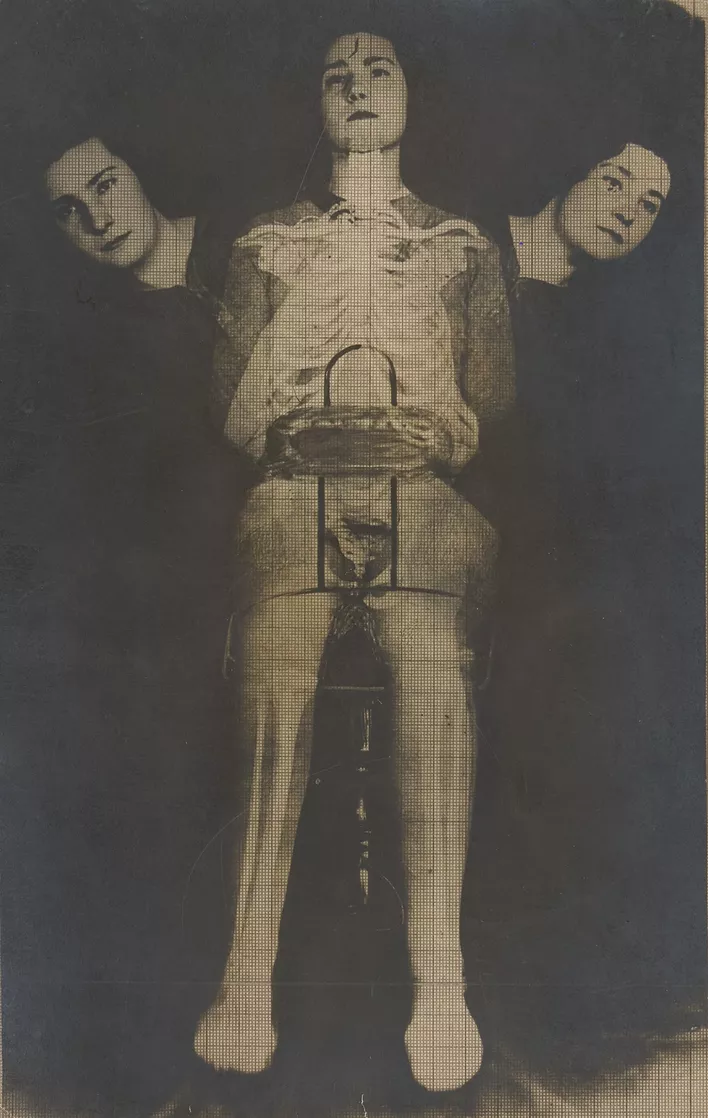

В пространстве галереи разворачивается визуальная полемика с устоявшимся представлением о советской фотографии как исключительно документальном медиуме. Экспозиция выстроена вокруг центральной инсталляции – символической «стены идеологии», за которой раскрывается мир художественных экспериментов, где реальность преломляется через призму авторского видения.

«Когда в экспозиции собраны работы высокого уровня большого количества авторов с различными стилистическими подходами, объединенные творческой волей каждого автора, такая выставка имеет огромное значение», — отмечает искусствовед Евгений Березнер. — «Она дает надежду, что фотографию перестанут воспринимать как сухой документ действительности».

«В отличие от художников с их громкими выставками и манифестами», — рассказывает Ольга Мичи, — «фотографы-нонконформисты работали почти незаметно для широкой публики. Их творчество было как подводное течение — невидимое на поверхности, но невероятно мощное по своей сути».

Кураторы выставки проделали серьезную исследовательскую работу, извлекая из забвения имена фотографов, чье творчество десятилетиями существовало в тени официального искусства. «Каждую работу мы находили как археологи — по крупицам, через личные встречи с авторами или их наследниками», — делится Ольга Мичи. — «Иногда одна фотография могла привести нас к целой серии, к неизвестным именам и удивительным открытиям».

«За годы работы мы по крупицам собираем историю отечественной фотографии», — продолжает она. — «Каждый автор, каждая найденная работа — это открытие нового измерения в искусстве, которое десятилетиями оставалось в тени».

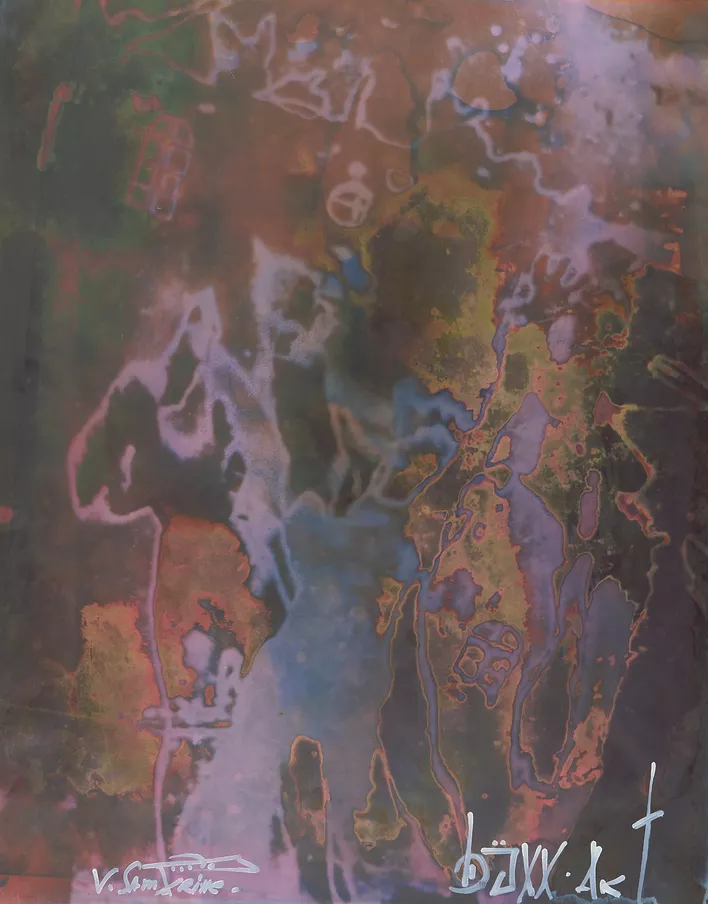

Среди представленных авторов – Валентин Самарин, чья судьба особенно показательна: за свое творческое видение он был отправлен на принудительное лечение и выдворен из страны. Здесь же работы Б.У. Кашкина (Старик Букашкин), создававшего на стыке фотографии и концептуального искусства произведения удивительной силы. «Когда я увидел его деревянные работы в музее в Екатеринбурге», — делится впечатлениями Валерий Черкашин, — «понял, что он не уступает Бранкузи».

«Если нонконформизм в живописи хорошо изучен благодаря знаковым событиям вроде бульдозерной выставки или визита Хрущёва в Манеж, то в области фотографии таких резонансных событий не было», — поясняет куратор выставки Алексей Логинов. — «Фотография находилась "на отшибе", привлекала меньше внимания».

«Дело не в ассортименте технических возможностей аналоговой или цифровой эпохи», — размышляет Березнер, — «а в степени таланта того, кто этим инструментом пользуется. Меня всегда удивляет, что когда речь идет о классическом изобразительном искусстве, обсуждают творческие интенции автора и социокультурный контекст. Но как только дело касается фотографии, говорят в основном о технологии».

Технические эксперименты становятся здесь способом расширения границ медиума. Фотографы использовали искажающие зеркала, необычные ракурсы съемки, микроскопы и рентгеновские аппараты, превращая техническое несовершенство в художественный прием. В работах Валентина Самарина обыденные предметы растворяются в космических пейзажах, «словно созданных из воздуха и света», как отмечает один из посетителей выставки.

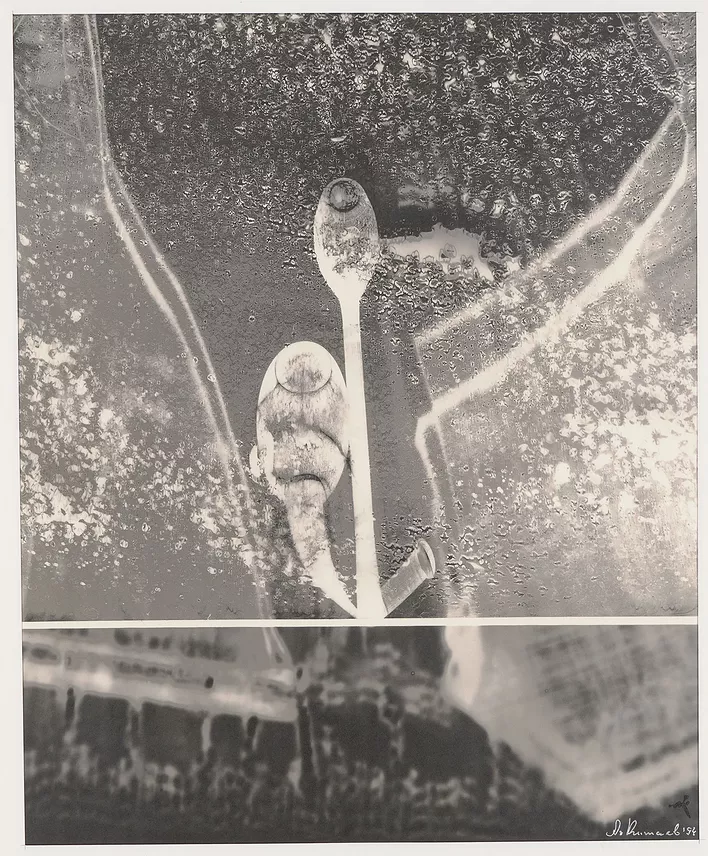

Андрей Чежин, представленный в экспозиции рядом с работами Владимира Куприянова, раскрывает суть своего метода: «Когда я работал над своими произведениями, я четко осознавал, что создаю собственное пространство. Например, красный квадрат — я создал его, и он живет своей жизнью. Меня не волновало, как его будут воспринимать люди. Он просто существует, и это главное».

«На самом деле масштаб задумки гораздо больше», — делится Алексей Логинов. — «Важно не просто показать отдельные работы, а создать целостную картину явления. Некоторые ключевые авторы, например Франциско Инфанте, без которых это направление существовать не может, не представлены на текущей выставке, поскольку мы уже показывали их работы ранее. Однако в готовящемся альбоме мы наконец сможем представить всю панораму этого удивительного феномена».

«Это чуть ли не единственная выставка, от которой я получил удовольствие за последние 10 лет», — признается фотограф Игорь Култышкин, особо отмечая работы Букашкина и Бориса Орлова. Александр Слюсарев представлен серией городских зарисовок, где случайный кадр с сушащимся бельем превращается в медитацию о взаимопроникновении форм и фактур.

Особый интерес вызывают фотограммы Александра Китаева. «Я даже не читая подписи понял, чьи это работы – настолько они гениально сделаны», — делится впечатлениями один из гостей. Китаев, работая без камеры, создает прямой диалог со светом, демонстрируя, как технические ограничения могут стать источником художественных открытий.

Значение выставки выходит за рамки исторического исследования. «Фотографам, работающим сегодня, она открывает целый мир возможностей», — подчеркивает Ольга Мичи. — «Это не просто знакомство с опытом предшественников — это возможность увидеть, как развивалось художественное мышление в фотографии».

«Я вижу, как растет интерес к этому феномену во всем мире», — заключает Ольга Мичи. — «Крупнейшие музеи и коллекционеры открывают для себя глубину и самобытность российского фотографического нонконформизма. Мы стоим в самом начале большого пути».

«Выставка демонстрирует зрителю, что существует множество интересных направлений в искусстве», — добавляет Валерий Черкашин. — «Важно смотреть шире классического образования».

Выставка «За стеной идеологии» продлится до 2 марта в Центре визуальной культуры Béton (Москва, Якиманская набережная, д. 2 к. 1). Билеты: 300 рублей (полный), 150 рублей (льготный).