Слово Париж в России является чем-то сказочным, не знаю, словно я лечу на Луну — нет, круче — потому что на Луне нет Эйфелевой башни. В моем детстве, в дикие девяностые, моя мама приносила продукты из магазина в черном пластиковом пакете с золотой надписью PARIS поверх Эйфелевой башни. Потом я таскала в этом пакете сменку, пиная его по дороге в школу, и золотая надпись постепенно вытиралась. Потом бабушка стирала и сушила эти пакеты изнанкой наружу, чтобы использовать снова и снова.

А сейчас я лечу туда — не в первый раз, но этот раз — особенный. Потому что лечу на свою выставку.

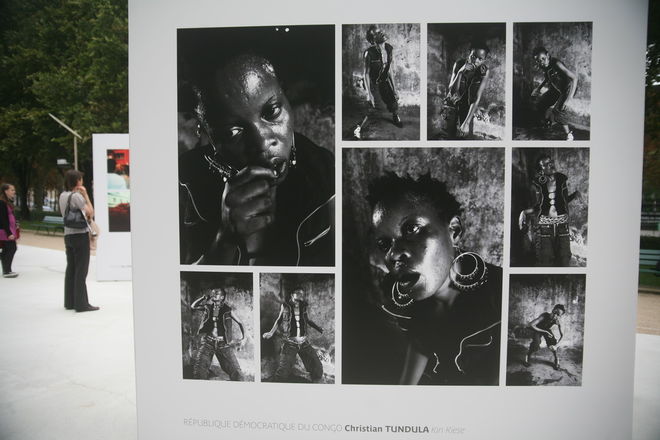

Биеннале Photoquai в Музее Du Quai Branly.

Фотографии будут висеть два месяца на берегу Сены напротив музея, в саду самого музея и — по одной фотографии от каждого автора — на Эйфелевой башне.

Подготовка началась за полгода и я была завалена работой — подготовкой текстов, бумажек, фотографий нужного разрешения.

Прибыв в Париж, я тут же, на выходе из аэропорта, была подхвачена этим бурным течением — таксист отвез в город, а дальше — бесконечные открытия, презентации, фуршеты, вечеринки, приемы. Все сделано в лучших традициях старой Европы, ходишь с бокалом шампанского от человека к человеку, знакомишься и ведешь чинную светскую беседу, пытаясь понять, может быть этот человек и есть тот самый известный куратор, кто это устроил и может он тебе сейчас расскажет, как теперь дальше жить.

Ощущение попадания в рай, который открыл свои двери для тебя только сейчас и твоя задача — проскочить через эти золотые врата, познакомиться с нужными кураторами и редакторами, дать максимальное количество интервью, продаться коллекционерам и построить удачную карьеру современного художника — ведь все происходящее именно об этом.

В биеннале участвуют 46 фотографов из всех частей света, кромы Европы и Северной Америки. 5 человек — из России и Белоруссии («А это разные страны, даже если Путин думает по-другому», — сказала куратор выставки Франсуаза Югье).

В основном, кураторы старались выбирать неизвестные или малоизвестные имена. По крайней мере, тех, кто еще не выставлялся во Франции. Андрей Ленкевич с чучелами животных, Сергей Лойер с его сюрреалистическими портретами детей в пустых комнатах, Георгий Первов, с его заумной концепцией тотального реализма и абсурдными стрит-сценами, Михаил Галустов со своими афганскими портретами в духе Майкла Аккермана, и я — с историей «Другая семья».

Соотечественники казались мне лучшими, или одними из лучших из всего, что было представлено на берегу Сены и в саду музея. Может быть, потому что родное — оно все-таки ближе? Я понимаю, откуда у него растут ноги и оно бьет — иногда наотмашь. Иногда — ударяет по-тихому. Миша Галустов в своих портретах умудрился уловить такую психологию — ощущение, будто держишь в руках душу этих афганцев — наверняка наркоманов, наверняка отчаявшихся и потерянных людей. Он — единственный из сорока шести, кто не смог приехать на открытие. Выехать из Афганистана не так легко. В будке у входа на выставку продавались книжки, я полистала Аккермана и узнала Галустова еще лучше…

Русские сбились стайкой на этих коктейлях, частично — из-за незнания языка, частично — из-за скромности. Нам ведь гораздо привычнее сидеть друг у друга на кухнях или, в лучшем случае, в заваленных хламом мастерских, и беседовать о фотографии на совсем другом уровне. Русские были смешными и милыми — приносили на завтрак в отеле яйца из Москвы, спорили на весь автобус, гений Ван Гог или придурок, устраивали безумные фотосессии со шляпами в доме куратора и расхватывали фаршированную морковку с блюда из-под носа у официанта, в свободное время закупались дизайнерской одеждой из секондов и вонючими сырами на полученный гонорар, в общем неплохо проводили время.

Пожалуй, ни один из российских авторов не соответствовал классификации, построенной мною в предыдущей колонке о портфолио ревю. Возможно, поэтому они и оказались выбранными. Нужно чуть-чуть выйти за рамки условных жанров, даже если это запутает зрителя, который не будет знать, что же такое ему показывают.

На самом фестивале — горячая смесь всех течений и направлений. Но чего там точно не было — это холодной и выхолощенной «европейской» фотографии — за исключением новозеландского и австралийского авторов с какими-то грамотно сделанными натюрмортами с долей китча.

Наверно, можно сказать, что фотография из Азии, Африки и Латинской Америки, так же как и фотография из России, не отвечает модным течениям и коньюктуре. Ясно одно — фотографы, снимая, почти всегда идут от головы, а не от сердца, то есть структурируют серию, делят ее на элементы. Или просто-напросто исходят из концепции. И в этом чаще всего мало фотографии, как самоценного изображения которым можно любоваться, с композицией и светотенью, и много фотографии, как документации некой идеи, где текст важнее изображения.

Фотография так или иначе исчезает как самостоятельное искусство (вспомните Картье-Брессона, Юджина Смита, Хельмута Ньютона — вас поразит убожество современной фотографической сцены). Люди с камерой больше не бегают по улицам в поисках кадра, который может быть чем угодно (мальчишками, играющими в деревянные пистолеты, или человеком, прыгающим через лужу на кладбище, который неожиданно может оказаться братом фотографа, но это уже не существенно). Люди много размышляют о жизни и мире, затем о том, как это можно лаконично изобразить, и только потом думают о технике, и уже в самом конце берут камеру. Камера не является частью фотографа, продолжением его глаза. Камера — утилитарный механизм, раб фотографа, привинченный скорее к мозгу, и управляемый им, как диктатор управляет своими подчиненными. Уже не бывает ценности кадра в себе. Бывает кадр отвечающий или не отвечающий концепции, подходящий или не подходящий к серии. Каждый раз нужно читать текст, чтобы понять автора. Автор больше не интересуется живым, непосредственным миром во всех его проявлениях. Автор показывает свои собственные выверты и ужимки. И чем изощреннее ужимка — тем короче дорога в музеи современного искусства.

Фотожурналистика умерла и это было продекларировано со многих сторон в последнее время. «Художественная» фотография умерла еще раньше. Документальная фотография еще живет, но уже мало кому интересна. Осталась только утилитарная фотография — та, которая сделана по заказу и за которую платят деньги и фотография, как часть современного искусства — та, которая смогла напрячься и совершить прыжок в этот рай галерей и музеев и теперь фотографа даже электромонтеры-иммигранты, вкручивающие лампочки на выставке, называют «мадам артист».

Неевропейским фотографам нужно поднатужиться, чтобы совершить прыжок в вечность, чтобы начать жить по жестким законам этого конъюнктурного рынка. И фестиваль Photoquai — большой этап на этом нелегком пути, почти ворота в рай. И вот кого туда пропускают:

1. Жесткий концептуализм. Джим Аллен Абел из Индонезии, «Униформа». Азиатский парень купил на рынке разную униформу, надел на себя, потом его девушка помогла приклеить к его голове перья, макароны, сигареты, волосы, и профессиональный фотограф нажал на кнопку. Идея — показать формализованность индонезийского общества.

Еще пара примеров:

Колумбиец Луис Карлос Товар (как ни цинично звучит его фамилия по-русски) прошелся по берегу моря с пластиковым стулом, каких немерено во всем мире. И отпечатал спинку или ножки этого стула на песке, сфотографировал, а след тут же смыло прибоем. Как бы рассказ о том, что эти стулья — везде. (Но если это правда, а это правда, то почему фотограф не снял эти стулья в реальной обстановке, а приволок их на берег?). Потом — наращиваем смыслы на якобы концептуальную работу. Стулья представляют собой общество потребления, обилие дешевых товаров from Чайна, значит отнимают работу у местных производителей, они же становятся основными пользователями этих стульев, лишенными вкуса и желания что-либо менять.

Фотограф — в раю, у него выставки во всем мире. Колумбийцы продолжают сидеть на дешевых стульях, искуственно созданные отпечатки которых давно смыл прибой.

Танзаниец Саммеер Кермалли снял макрообъективом муравьев, пьющих сироп. Сироп налил он сам. Когда в Африке беда за бедой, и западные фотографы едут туда, чтобы снять и опубликовать это и хоть как-то изменить ситуацию, танзаниец печатает гигантские снимки муравьев с порозовевшими от сиропа брюшками. Зачем? Потому что «у муравьев есть много чему поучиться». Тоже резон.

2. Концептуальная документалистика. Те, кто привержен классической документальной фотографии, просьба закрыть глаза и устроить траур.

Нигериец Эндрю Эсиебо снял бабушек, играющих в футбол. Подошел он к этому просто. Взял бабушку в футбольной форме, снял на поле боя, а потом также встроил эту бабушку в вертикальный кадр у нее дома, замершую в позированном портрете с семьей.

Мванзо Миллинга из Танзании снял больную для танзанийцев тему альбиносов, и снял в классической документальной живой манере, но, в отличие от другого известного фотографа, который уже выступил с этой темой во всех конкурсах и фестивалях, Мванзо зачем-то принес с собой пустую раму и попросил альбиносов перед собой эту раму держать, при этом делая вид, что они занимаются своими обычными делами, учат уроки в школе и т. д. Наше внимание неизменно привлекают белые негры как некий говорящий сам за себя оксюморон (это не слепые и не глухие, которых на фотографии трудно отличить от обычных людей), но искусственный элемент рамы в кадре настораживает и даже отпугивает — мы перестаем верить в объективность и невмешательство фотографа — золотые правила той фотографии, которая, по всей видимости, уже умерла.

Кубинец Альфредо Сарабия прошелся по ограде кладбища и снял все, что он встречал на своем пути — якобы границу живого и мертвого. Съемка, занявшая у него не более двух часов, к которой можно сочинить сколько угодно текста, но фотография останется фотографией — хорошей или плохой, если такие критерии еще существуют. В данном случае — набором однотипных кадров со множеством дублей (человек, несущий куда-то крест (вор?) встречается дважды или трижды). Тень фотографа, скошенный горизонт или его отсутствие, и еще много всевозможных элементов, способных огорчить любого фоторедактора.

Джамал Пежвени из Ирака с серией «Саддам здесь». Фотограф приходил к разным людям с портретом Саддама Хусейна и просил их позировать, закрывая этим портретом лицо. Прием известный (см. Петра Ловыгина с его смешными Такеши), но здесь фотограф берет на себя роль рассказчика, рассказывающего о том, что в головах других людей. Этот портрет не висит у людей на стене, не напечатан на коврике для мышки и даже не показывается по телевизору в документальном фильме, как, например, портрет Сталина. Этот портрет фотограф принес с собой, и люди позируют, закрывая им собственное лицо, как бы обеспечивая анонимность высказывания и собственную безопасность в случае чего. Следующим этапом было бы монтирование портретов в фотошопе, приклеивая к ливийцам физиономию Каддафи. Уместно ли здесь говорить о честности фотографа? Или о какой то, хотя бы минимальной, достоверности фотографии, даже если люди добровольно согласились участвовать в этом спектакле?

3. Документальная фотография после перечисленных тенденций смотрится на этой выставке довольно странно. При таком разнообразии приемов и подходов (когда не важна степень вымысла) ты перестаешь верить в нерушимую честность документалиста. (То, что я вижу — я действительно вижу, или мне кажется, что я это вижу? Или я придумал, что я хочу видеть и оно будет тем, что я вижу и тем, что увидят еще миллион человек по самым скромным оценкам?). Разбираться во всем этом при таком обилии визуального материала совсем не хочется, да и нет смысла. Документальная фотография попадает на территорию современного искуства только при нескольких условиях — эта фотография должна быть на грани, то есть под вопросом постановки. Эта фотография должна выходить на новый уровень осмысления, и желательно, должна быть не широким представлением о мире в целом, о конкретной стране или проблеме, но неким узким высказыванием, ограниченным одним-двумя художественными приемами в технике и подходе автора.

Лучшие примеры:

Хулиан Линерос, Колумбия. Серия «Парамилитаристы». Сняты военные учения, солдаты, искупавшиеся с головой в грязи, которая на свету приобретает золотистый оттенок, и живые люди становятся как бы оловянными фигурками, крашенными буддами, или мертвецами, восставшими с того света. Главное достоинство фотографа — попадание, возможность все это снимать, а также видение этой метафоры и прекрасная подача. Недостаток фотографа — определенная дистанция (присутствующая всегда в массовых сценах). И сам факт, что он, скорее всего, не искупался в грязи вместе с этими юношами.

Косуке Охара из Японии снял барышень, больных синдромом самоистязания. Это настоящая документальная фотография в лучшем ее проявлении. У фотографа была причина, заставившая его пойти на съемку — не коньюктура рынка, не интерес СМИ, а очень личное обстоятельство: он сам когда-то страдал похожим юношеским синдромом (да и кто из прекрасных творческих и неординарных людей не страдал?) И потом, Япония, утонченная и изощренная нация, замкнувшаяся в собственном высоком интеллектуализме и экзистенциальных проблемах. Фотограф потратил несколько лет на поиск героинь, знакомство с ними, многим запретили сниматься их родители, но вот что получилось в сухом остатке — жуткая и эмоциональная история, где каждый кадр — это прежде всего фотография.

Минги Луо — китаец, снявший небанальную стрит-фотографию, на квадрат, смотря в шахту камеры от живота, он запечатлел прохожих на Кингниан Роад и назвал все это «потерянное желание». Это та фотография, которую нельзя описать словами, даже если в ее основе лежит некоторая концепция и ограничение фотографа (выбор места, выбор техники, выбор манеры съемки). Нет, лица этих людей не описать словами. В этом и есть самая главная ценность фотографии.

Эдвин Коо из Сингапура снял тибетских изгнанников — но предыстория здесь довольно условна. Она зарождает фотографию, но фотография здесь живет сама по себе и говорит своим языком о реальности и мире, не ограничивая себя никакими концепциями.

Роберто Кандиа из Чили тоже фотожурналист, попавший на территорию искусства только за счет съемки важной с репортерской точки зрения истории на айфон. Чилийские шахтеры попали в беду, правительство вынашивало планы их спасения, народ ждал, родственники трепетали. Событие привлекло толпу фотожурналистов (и не могло быть по-другому). Но гениальные картинки с сотового телефона, искажающие цвет и перспективу, позволяют нам понять нечто большее, чем просто одна волнительная история из бесчисленных историй мира.

Айфон, как когда-то полароид, пожалуй, станет самостоятельном видом искусства. Будут организовываться целые айфоновые фестивали и выходить книжки, пока это не устареет, не надоест и не канет в лету. Так что, обладатели навороченной штучки, у вас пока есть шанс попасть в рай.

4. Китч-арт. После

документальной фотографии страшно писать об этом многоголовом чудовище-монстре.

Тайский мальчик-гей Маитрее Сирибоон нашел несколько пожилых секс-туристов и

привел их в студию, чтобы сфотографировать с крыльями в лучших традициях Пьера

и Жиля. Тематика актуальная, снята красиво, а Маитрее потом раздавал пробные

отпечатки своим моделям, которых встретил в кафе и уговорил на съемку. Серия

вызвала скандал в Тайланде. Попадание в рай

очевидно — тематика, подход «живопись отдыхает», громогласная эпатажность.

Малазийский фотограф Хее Теик Панг создал провокативную серию против запрета на съемки гомосексуального кино в своей стране. Представители секретных служб набрасываются на оператора, душат трансвестита в кулуарах, все это снято в виде комикса с дурным дизайном.

Такой же прием в серии индуса Шаилаба Равата — дурной комикс в стиле подросткового журнала «Cool» из моего детства-то, от чего тошнит с превого взгляда, как и серия другого индуса Мохана Вермы «Безликие» — безвкусные болванки для фотостудий — как люди любят фотографироваться, чтобы предстать красивыми. Горные пейзажи, ромашки на фоне, все чрезмерно фотошоплено. Картинка с ромашками — на обложке каталога и на афише и механизм попадания подобного *** на территорию современного искусства вызывает у меня даже не злобу, а скорбь.

5. Культура безавторских снэпшотов, или моментальных снимков, автором которых может быть кто угодно и на которых изображены бессмысленные повседневные сцены в качестве некой мозаики, не передающие ничего, кроме уровня случайности в этом мире. На фестивале это был малазиец Минстрел Куик.

Почему выбор именно такой — дело тайное, кураторское. Фестиваль с претензией показать устройство мира глазами туземцев — не засланцев запада, фотографических колонизаторов, а самых что ни на есть туземцев. Но Франция принимает в свои объятия далеко не всех. Никакого открытого конкурса. Никакого справедливого отбора (о чем речь? Разве в этом мире можно расчитывать хоть на какую-то справедливость?) Просто главный куратор — в данном случае Франсуаза Югье — стоит, словно стражник, у ворот рая и дает задание ангелам-«подкураторам», делит их на регионы и засылает с миссией найти нужных фотографов. Чаще всего эти кураторы представляют своих знакомых, или знакомых, и система фаворитизма, раскритикованная еще Чацким, цветет пышным цветом.

Российская фотография представлена рекордным количеством участников потому что Франсуаза 10 лет проработала в России. Она сняла питерские коммуналки так, как не способен снять ни один российский фотограф, потому что взгляд снаружи — это совсем не тоже самое, что взгляд изнутри, которому не хватает обобщенности, ироничности, и, конечно же, идеальной буржуазной системы дистрибуции и фаворитизма.

Франсуаза признается в интервью, что «фотографу необходим кто то, кто его будет поддерживать и охранять на его пути». У нее был такой человек — фоторедактор «Пари Матч», заказывающий съемки, знакомивший с нужными людьми, помогавший с отборами и темами. «А у вас разве нет такого человека?». Я скромная и о собственном протекционизме говорить не хочется. Это все равно, что быть любимчиком у классной руководительницы в школе — очень, очень стыдно. Ведь в России еще живет вера в то, что во всем помогает только талант.

— Я назначила куратором по России Анну Шпакову, — говорит Франсуаза. — Я не хотела назначать Ольгу, потому что мы с Ольгой… — тут она стукает пальцем о палец, создавая подобие креста. — Ольга — она не куратор. Она продвигает только себя. И блокирует продвижение российской фотографии в остальной мир. Советский союз давно рухнул, а российская фотография еще никому на западе неизвестна, потому что Ольга… она не делает сама и не дает другим. Она очень сильная. Я не знаю, почему об этом в России никто не говорит. Наверно, ее все боятся. Я назначила Анну, потому что я ей доверяю. Она показала мне десять фотографов (по словам самой Анны — 50). Не только российских — там была Белоруссия, Азербайджан. Из них я выбрала пять.

Франсуаза сказала, что мои фотографии она увидела в журнале «Foto» во Франции. Опубликоваться там помогла знакомая кураторша, которая делала подборку, таким образом опять — никакой объективности или открытой подачи. Тогда Франсуаза попросила Анну прислать ей больше моих работ. Попасть в эту систему — это все равно что залезть в подземелье, в тоннели метро. Существует город, целый мегаполис фотографов. Кому-то дается билет — знакомство с кем то, кто тебя заметил. И тогда ты спускаешься в систему подземных коммуникаций, очень схематичных. Поезда мчатся там быстро-быстро. И не дай бог ты попробуешь продвинуть себя сам — это все равно что выйти на рельсы. Нет, ты должен сесть в поезд, который привезет тебя куда-то. У тебя нет маршрута. Никто не называет тебе остановок и не показывает карту целиком. Ты просто едешь наобум, от выставки к выставке, и финальной точкой должно стать… покупка в коллекцию центра Помпиду… Венецианская Биеннале… Бог знает что еще.

И куратор должен привести тебя в этот закрытый мир за руку, как ангел. А если не ведет — значит он плохой ангел и нужно выбрать другого, — так я интерпретировала слова Франсуазы.

— Однажды, еще в молодости, я принесла директору арльского фестиваля съемку и он сказал: «хорошо, иди еще снимай, приходи через десять лет». — Не через десять, а через гораздо больше лет у меня была персональная выставка в Арле, и мне хотелось сказать ему: «Вот видите. А вы меня тогда послали». — Я все-таки добилась своего.

Но где их найти, этих ангелов? Армия бездомных, безангельских фотографов безутешно стучится в закрытые врата рая, в двери системы, но им никто не открывает и не рассказывает даже, что нужно дальше снимать и как, чтобы это стало пропускным билетом в эти самые врата.

Я улетала из Парижа с чувством мрачным и страшным. Мне больше никто не будет оплачивать гостиницы, транспортировать до аэропорта, кормить эклерами и трюфельной пастой на фуршетах. Я побывала в Раю, но и Париж, как в рассказе Веллера, показался мне все еще картонными декорациями. Он, как огонь, манит мотыльков, которые, может быть, должны будут перестать делать настоящую фотографию, чтобы палить свои крылья на пафосных фуршетах, где каждый куратор скажет: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

А что делать? Ломать эту систему, создавая свои собственные проекты, собирая на кухнях свои фуршеты, организовывая свои фестивали на улицах — без известных кураторов и метровых принтов, но все же с долей смысла…