Умирая, культура превращается в цивилизацию.

(Освальд Шпенглер)

Вкус — это эстетическая совесть.

(Жан Поль)

Художники (в самом широком смысле) ничем не лучше, но и, надеюсь, не хуже людей других профессий. Все люди служат друг другу или своему богу, ну и творцы тоже должны кому-то служить, не только Мамоне. Может, правде или справедливости, может, святому искусству, а может обычным людям? Поэтому, когда речь заходит о свободном и ничем не ограниченном «самовыражении» натур артистических, у меня появляются робкие сомнения и опасения.

Все мы знаем, благодаря откровенности желтой прессы, как страшно самовыражаются маньяки, но мы еще не знаем, как могут самовыражаться колбасники, хлебопеки и работники иных неприметных профессий, если они, не дай бог, возомнят себя актуальными художниками. Избавь нас, господи, от этаких самовыражений!

Но, к счастью, на всю промышленную и продовольственную продукцию есть установленные стандарты и требования к качеству, и есть люди, которые контролирует качество этой продукции.

Искусство же не позволяет в себе усомниться, оно не допускает к себе контролеров, а ведь даже со времен Ван Гога искусство сильно изменилось, и не в лучшую сторону. Между прочим, к самовыражению страстно тянет обычно самых патологических типов. Некоторые художники-«пограничники», долго балансируя на грани, в конце концов срываются и продолжают свое творчество уже в сумасшедших домах.

Я не к тому, чтобы художников заранее отстреливать, как бешеных собак, или сажать их всех в психушки, а к тому, чтобы смотреть на проблему самоактуализации, самовыражения и самоудовлетворения художника несколько шире, чем принято.

Почему при слове цензура у нас поднимается истерический визг? Потому что людям вбили в голову, что следующим шагом, после ее введения, будет ГУЛаг. Но надо не пугаться, как дети, а решать вопросы, как взрослые, разумные и предусмотрительные люди.

Ханжеская цензура – отвратительна; политическая цензура – опасна; но должна все же существовать, наравне с государственной и продовольственной безопасностью, нравственная, этическая и эстетическая безопасность. Надо нам позаботиться, чтобы от культуры было как можно больше пользы и как можно меньше вреда. Человек же пока ещё не скотина, и «культурная надстройка» для него чрезвычайно важна. Очень важно, чем она наполняется, и как она воздействует на нас и наших детей.

Или уже нет? То есть, может, говорить уже не с кем и не о чем? Но это – внутренние вопросы, здесь каждый разбирается сам с собой.

А тем временем страна разлагается и гниет уже вся, а не только полусгнившая ее голова. Это раньше – и при царском режиме, и при советском – «верхи» разлагались, смердели, а в «глубинке» разливалось сплошное благоухание, правда, часто сивушное.

Шутки шутками, но моральная основа в народе была, была и кое-какая вера: у кого – в бога и царя-батюшку, у кого – в коммунизм и партийных вождей. Зато сейчас веры нет даже в курс доллара.

Сейчас мы, как крысы на тонущем корабле, ждём приближения берега и вот-вот бросимся вплавь. Что же с нами происходит? Да ничего особенного, просто потеряли внутренний смысл жизни, и ничего не беспокоит нас, кроме собственного выживания, А государство избавилось от идеологии, забыло, что оно создавалось для нас, – и рассыпается, и разворовывается его хранителями.

Все люди у нас как будто родились без царя в голове, одни только жулики дело своё знают туго. Именно они теперь – «ум, честь и совесть нашей эпохи». Процесс этот, возможно, всемирный, а не только наш, но от этого нам не легче.

Конечно, фотографические вопросы и процессы на этом катастрофическом фоне как-то мельчают, и остаётся только один дурацкий вопрос: «Кто будет рассматривать наши снимки, если на них уже некому будет смотреть?» Видимо, ангелы или черти. Или черви.

А тут ещё Ходорковский заявил, что «революция – слово хорошее», и объявил подготовку к ней. Сообщил, что через два года ситуация созреет и можно будет начать. Российский бунт, бессмысленный и беспощадный его, очевидно, не волнует – высоко сидит, далеко глядит!

Из Лондона ситуация, естественно, выглядит по-другому: неизвестно, что бы другой на его месте запел? Но когда Ходорковский говорит о «конкурентном, открытом, демократическом обществе», то кажется, что он говорит не о известной ему проблемной России, которую к тому же обложили, как медведя берлоге, а о такой же абстракции как коммунизм или рай. Даже не верится, что 10 лет просидел он в обычной российской тюрьме, а не в башне из слоновой кости, изготовленной по спецзаказу.

Коррупция, как и религия, – это связь, но только не с богом, а с такими же жуликами, расплодившимися по всей стране, – это единственная наша «скрепа» , удерживающая страну от распада. Поэтому борьба с коррупцией, это самая опасная для нашего государства борьба, и не зря за это взялся беспощадный Навальный. А коррупционный интерес – это единственный интерес, который заставляет наших чиновников хоть что-то делать. Государственный организм настолько развален, что только чиновники-взяточники и разнообразные государственные паразиты, как отвратительные черви, скрепляют его, а транснациональные раковые клетки успешно удушают здоровые.

Что делать? Наверное, надо выбирать теперь президентов не из юристов, а из онкологов или паразитологов, а может, и мозгоправов, – лишь бы не из прозекторов.

Я, конечно, как и всякий безответственный фотограф, профессионально не разбираюсь ни в чем, я только ощущаю смутную тревогу, и я не жду, что кто-то даст мне исчерпывающий ответ, я просто предлагаю задуматься.

На наших глазах символический пролетарий из «могильщика буржуазии» превратился в пищу для могильных червей, а у нас, в России, к сожалению, бедняков ещё очень много. Может, надо нам подумать самим о себе, ведь не верите же вы, что о наших интересах будет заботиться эмигрант Ходорковский или какой-нибудь местный олигарх?

Это было бы даже бесчеловечно требовать от них, ведь у них своих шкурных интересов на несколько миллиардов больше, чем у нас, в сущности небогатых людей.

Все революции обманны, потому что дают обещания, которых не могут исполнить. К тому же после революций неизбежно происходит откат в виде контрреволюций. Все лозунги («Свобода, равенство, братство!»), все призывы («За нашу и вашу свободу!»), все обещания (Хлеб – голодным, земля – крестьянам, мир – народам), – все это радует слух, завораживает – и вовлекает в пучину бедствий.

За все приходится платить: за иллюзии, за ошибки, за головокружения от успехов. Мы слишком доверчивы, хотя Тютчев давно нас предупредил, что «мысль изреченная есть ложь», и надо к словам относиться серьезнее, взвешивать их на весах своего разума, пробовать на излом, делать химический анализ на содержание в них фантазии, лжи, правды и злого умысла.

Мы все привычно живем в лживом мире изреченных мыслей, мы не умеем жить в мире неизреченного, в божественном духе, очищенном от плотских желаний. И, может быть, слава богу, потому что неизреченный мир хотя бы одной только реальной России так страшен, что не приведи господи, услышать, когда он будет изречен благим матом. А уж когда наше скрытое подсознание во всей его красе вырвется на волю и возьмется, наконец, за дело воплощения наших самых низменных инстинктов и сокровенных желаний, то это и будет концом света, это и будет нашей подлинной, полной и окончательной свободой.

Миссия культуры не в том, чтобы научить человека «культурно вести себя за столом» и не в том, чтобы восхищенно и лицемерно вздыхать и охать «при встрече с прекрасным» на выставках и в театрах. Миссия культуры, прежде всего, охранительная и ограничительная, она должна научить нас жить вместе и при этом не поубивать сразу друг друга. А просвещение и искусство должно нас в этой возможности нравственно убедить и творчески вдохновить на огромную внутреннюю работу по самоусовершенствованию, по преодолению своих зверских инстинктов и ограничению непомерных желаний, – роль у них, как видите, чисто педагогическая.

Уже давно на наших глазах культура рушится, разрушительные инстинкты лезут из нас, как тараканы из всех щелей, а современное искусство нас к этому разрушению всячески побуждает. Я не только о том, что презрительно называют «совриском», я говорю о двойственной сути интернета (с одной стороны – кладезь ценной информации, а с другой – наглая деза и всепоглощающая помойка).

Культура превращается в антикультуру, потому что перестает выполнять поставленные изначально перед ней нравственные задачи. Она не ограничивает в нас зверя, она наоборот развязывает в нас самые опасные и омерзительные инстинкты, причем делает это с помощью заразительной силы искусства.

Поток искусства остановить нельзя, но можно понять суть его движения, и можно в какой-то степени его контролировать. Даже зэки «фильтруют базар», и у них есть строгие, нравственные воровские законы, хотя свою свободу они ценят гораздо больше, чем мы, потому что ее лишены. Не надо отбрасывать простую, затертую истину, которую высказал когда-то Фонвизин: «Нравственность – прямая цена уму». Но нравственность – цена и искусству; искусство безнравственным быть не может, потому что именно нравственность – его конечный продукт. Искусство без катарсиса, то есть без очищения человечеству не нужно. Очищение человека от скверны и совершенствование его – единственная цель искусства. Преображение человека, возвышение его духа – вот над чем работала гуманистическая литература и совестливое искусство. Искусство – это не щекотка под мышками, искусство обращено прямо к сердцу.

Зачем же нам затаптывать в грязь то, что наработали и заложили в нас предыдущие поколения? Зачем великие артисты на сцене души рвали, проживая свои роли всерьез? Они ведь и вправду думали, что жертвуют собой не напрасно, что проживая чужие, а иногда и чуждые им, жизни на сцене, калеча свою психику, травмируя нервную систему, они несут доброе, вечное, необходимое. Зачем работали гениальные писатели и художники? Из-за денег? Нет, некоторые денег не получали, не были всенародно известны, не печатались, не выставлялись. Просто в них было врожденное чувство прекрасного и нравственный инстинкт правды, которые не позволяли им молчать. Они, словно райские птицы, залетевшие к нам на грешную землю, от потрясения запели такое, что в раю, конечно, не слышали.

Сейчас же иные «художники» насильно культивируют в себе безнравственность, смакование грязи в себе, шокирующее внутреннее самообнажение и любование своей мерзостью, выставляя ее напоказ. Делают это несчастные творцы не с целью избавиться от нее, что было бы понятно и в какой-то степени простительно, а с целью и нас заразить ею, как заражают опасной и неизлечимой болезнью.

Не менее опасна для человека и душевная пустота. Над этим, возможно, вполне бескорыстно и бессознательно работают другие «художники» – творцы абсолютно пустого искусства. Его пустота может скрываться за сложностью формы, а может быть и нагло открыта, как у Малевича с его черным квадратом, от которого веет могильным холодом и пустотой безнадежности.

Что же делать с пустым или даже безнравственным? Но ведь не все еще люди духовно и душевно мертвы. Есть еще живые души и среди художников. Есть еще из кого составить экспертные советы, такие вот «референтные группы», которым можно доверить отделять зерна от плевел, зло от добра, правду от кривды, искусство от неискусства. От «вкусовщины» нам никуда не уйти – искусство воспринимается лишь при наличии вкуса, который способен к развитию. Других критериев нет, истина нам недоступна, возможен лишь компромисс людей высокого вкуса, высокой культуры.

Все эти критерии лежат внутри каждого человека, если он еще не испорчен, если он их в себе не пропил, не затоптал, не извратил. Но далеко не у всех эти критерии достаточно высоко развиты, чтобы профессионально и безошибочно судить об искусстве.

Не все могут быть профессиональными дегустаторами искусства, хотя все мы его потребляем. Кроме «ума, чести и совести», которые когда-то совершенно напрасно присвоила себе КПСС, нужна еще чуткость и одаренность – и творческая, и человеческая, а также нужен длительный опыт работы в сферах, далеких от суетной корыстолюбивой жизни и трагически близких к искусству. Нужно умение ощущать его духовную ткань, перемещаться в его пространстве, чувствовать все его изгибы и стили, легко переходя вслед за ним в другие, внезапно открывающиеся измерения и просторы.

Для искусства не нужны ни палач, ни Прокруст, ни эксперт; а вот для того, что цинично и нагло скрывается под личиной искусства, подобно терроризму, прячущемуся под маской, нужен и эксперт, и палач.

Мы не можем без конца питаться отравленной пищей: конец уже слишком близок. Нужны дегустаторы, нужны нормы допустимой заразы, нужен контроль за тем, что идет в наши души и наши мозги, не менее строгий, чем за тем, что идет в наши рты и желудки. Почему все вздрагивают при слове «цензура» так же испуганно, как при словах «холокост» и «фашизм»? Потому что нас запугали те, для которых цензура – это потеря заработка и профессии по причине их творческой и человеческой несостоятельности.

Да и я не любитель цензуры – век бы ее не видать! Тем более, что не всем можно ее и доверить, например безграмотному Хрущеву, конечно нельзя, а вот когда цензорами были крупные мыслители и талантливые литераторы И. А. Гончаров и Ф. И. Тютчев, они много полезного сделали для русской культуры.

Если поле не культивировать, оно вскоре зарастает сорняками, которые значительно устойчивей в борьбе за существование, чем окультуренные растения.

Наше поле культуры – сплошной сорняк с отдельными вкраплениями культуры, с которыми сорняки еще не успели решительно разобраться. Почему мы миндальничаем с сорняками, почему мы боимся их, почему мы их терпим, почему в борьбу с ними вступают лишь те, у которых культуры еще меньше, и она их не сдерживает?

Культурный, воспитанный человек излишне терпим, и на нем верхом ездит некультурная сволочь. Разве это нормально?

Согласно опросам, 80% зрителей TV – за цензуру: они уже наелись мерзостей до отвалу и беспокоятся теперь за малолетних детей.

Почему в своем государстве мы чувствуем себя изгоями, которых, как свиней, поят культурными помоями? Но это – пустой вопрос. Мы заслужили такое к себе отношение, мы – терпеливое стадо, у нас бунтуют лишь сумасшедшие. Павленскому памятник надо ставить, а его сажают в «кутузку», чтобы не подавал дурного примера.

Деградация сознания и самосознания дошла до предела. Впереди вымирание: культурное и физическое.

Я «опрощался», скитаясь в Москве, не потому, что хотел быть аскетом, а потому что хотел быть максимально свободным в условиях отсутствия заработка, прописки и тотального давления государства. Я не хотел изменяться и приспосабливаться к системе, не от избыточности героизма (которого не имел), а просто я так был воспитан примером своих родителей, которым обязан всем. Школу я воспринимал, как каторгу, которую нужно было выдержать и перенести. Из нее я извлек много полезных ( и бесполезных, как выяснилось впоследствии) знаний, но не она меня воспитала.

В жизни важна так же, как и умение учиться, способность не поддаваться влияниям, которые ты ощущаешь чуждыми для себя. Надо уметь проходить некоторые участки жизни, ничему у нее не учась, не изменяя себе изначальному.

Конечно, кроме родителей я многим обязан жизни, окружавшей плотно меня, людям, которые мне помогали или вредили, – все это и создавало, и калечило меня, давая уроки, которые я по-лености, по-глупости и упрямству вовремя не усвоил.

Хорошо бы снова прожить свою жизнь, чтобы лучше ее понять и избежать досадных ошибок, ведь даже фильм, бывает, понимаешь только после второго просмотра, а книгу, перечитывая через годы, воспринимаешь по-новому. Но жизнь идет без черновика: ни шаг, ни ход нельзя взять назад.

Жизнь – это полная импровизация, свободы в ней даже больше, чем в джазе, – там хоть заявлена тема, – а в жизни и темы-то нет, ее выбираешь ты сам. Бывает, что первоначально заявленной темы ты не осиливаешь, или она тебе кажется скучной, и ты ищешь новую, ищешь и не находишь всю жизнь.

По-разному с нами бывает, разные мы, но судьбой обречены жить вместе, и вместе творить культуру, и вместе проживать жизнь, внося в нее хоть крохотный смысл, считая себя, пусть и ошибочно, единственными в мире мыслящими существами.

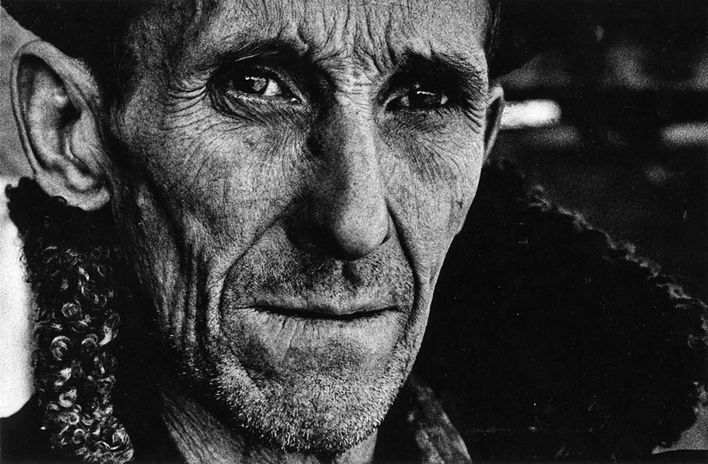

Что же касается фотографии и искусства, то об этом можно сказать лишь одно: фотография – это искусство правды. Поэтому фотографов именно правде и надо учить. Несмотря на кажущуюся ее документальность, в фотографии правда тоже не просто дается.

С композицией учащихся тоже надо знакомить, но композиция – это чистописание для писателей. Для бездарных и глупых она полезна, она вытягивает на какой-то уровень даже пустые, бессмысленные этюды. Умные же не заморачиваются на композиционных схемах, для них ясны творческие и человеческие приоритеты, и они правильно их расставляют.

А вот талантливым каноны вредны, таланты всегда нарушают правила, про гениев я промолчу, гении носят с собой свои собственные миры.

Школа композиции, как и любая школа, всех обезличивает: давая кажущуюся грамотность, она лишает индивидуальности.

Писатели долго пытаются отучиться от школьной грамотности, работают над своим стилем, своим языком, чтобы выделиться из массы посредственностей. Писателю важно не только поделиться своими мыслями с читателями, но и сказать свое слово.

У фотографов те же задачи и надевать на себя кандалы общепринятой «правильной» формы могут лишь идиоты. Фотография должна быть естественной, доступной и открытой для правды, которая – и главный герой ее и основное ее содержание.

Учителей композиции надо забыть, а лучше бы отравить, как Моцарт Сальери. Или наоборот? Впрочем, неважно, здесь я шучу, хотя фотографам лучше бы учиться композиции у Босха, Брейгеля и Шагала.

А вот насчет правды я совершенно серьезен: художественное постижение мира – цель искусства, и как же тут быть без правды? На одних композиционных «приемчиках» и ракурсах тут не вылезешь; и опыт фальсификаций, пусть и «художественных», тут не поможет.

Надо сказать, фотографии гораздо проще, чем другим видам искусства, приблизиться к правде: нельзя лишь фотографию насиловать, преступно быть маньяками, ради славы и денег готовыми на все.

Фотография послушна и бессловесна, ею легко манипулировать и без подлого фотошопа, – но это недопустимо. И дело не в том, что это путь не вперед, а назад, и успехов на ложном пути быть не может. Дело в том, что этот путь ведет не на Олимп, а на кладбище.

Ложь вообще разрушительна, и если бумага все терпит, то душа ложь на дух не переносит!

Фотография на долгом пути к правде, в сравнении с другими видами искусств, дает нам большую фору. Другим искусствам гораздо труднее выразить правду жизни так наглядно и убедительно.

К фотографии еще не потеряно безоговорочное доверие зрителей, – так не нужно рубить сук, на котором мы с вами сидим! Ведь лживые фотографии, которым люди не верят, никому не нужны, кроме, может быть, женщин, желающих всегда выглядеть красивее и моложе, но им нужна не правда, а грим.

Простим им эту невинную слабость, но фотографам слабость никто не простит. Рассматривая фотографии и старые, и современные по большей части видно, где наивный фотограф пытается нас обмануть, этим он обессмысливает свою деятельность и обесценивает фотографию.

Правда нужна всем нам, и еще нам нужна смелость, чтобы ее принять. А еще нам отчаянно нужна фотография, потому что без нее мы с вами, увы, никому не нужны.