…Я оказываюсь в картине в качестве пятна сам… Жак Лакан [1]

Небытие текста

Поль Валери определил текст как тело. У Валерия Подороги «текст, открывающийся в пространстве чтения, это наше другое тело, которым мы вновь и вновь желаем обладать» [2]. Но, с другой стороны, само тело — это всегда некий образ, картинка. Зритель всегда воображает себе свое тело через отражение в зеркале, фотографию, встречный взгляд. В самом деле, тела как такового не существует. Оно всегда образно, метафорично. То есть можно сказать и наоборот, что всякое тело — это текст, это некое изображение тела, рассказ о нем. И этот «рассказ» создает пространство обитания человека. Тело — это лишь некая форма, место символического существования человека.

Ню порождает к жизни тело из мира не проявленных значений, делает его объемным и живым, а окружающее пространство — желанным, пригодным для человека. Зритель эротической фотографии любим, то есть приобретает высокий символический статус. Потому, что созерцая некую «другую телесность», он обретает обновленный образ «собственного тела». Ню создает сам горизонт восприятия «телесности». Ведь всякое, к примеру, тело на фотографии связано со всеми прочими образами тел в сознании зрителя. Оно — горизонт всех этих образов, их зеркальное отражение. Как говорил Мерло-Понти, «всякий объект является зеркалом всех остальных» [3].

Человек хочет искусства, как он хочет тела. В мир ню он влезает прямо в метафизических сапожищах, со всем грузом фрустраций собственной «плоти». Здесь каждый акт восприятия искусства — это «

Разрыв между реальным и символическим

Важным приемом, позволяющим зрителю «соединиться» с телом, изображенным на фотографии, стала туманность, неотчетливость изображения. Дымка и полумрак были и в живописи — в «Спящей обнаженной» (

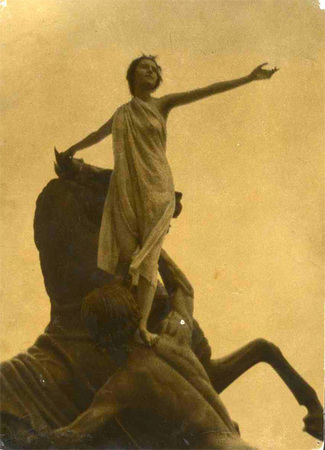

Именно на этом строится загадочная поэтика эротической фотографии. Например, еще у Кларенс Уайт в «Утре» (1908) эта «смутноразличимость» изображения уже такова, что женщину в белом еще можно угадать, но отличить облака от кустов, а реку от неба уже невозможно. Объект желания здесь — лишь светло-серое пятно на темно-сером фоне. У Александра Гринберга и Юрия Еремина туманность появилась даже на крупных передних планах. «Сидящая» Гринберга (1926) не только окутана дымкой, но еще и отвернулась, спрятала лицо. В этом пространстве невидимого мастер и расположил зрительный зал фотоискусства.

Эти туманности он использовал также в качестве метафоры эротизма, символизирующей истому возбужденного сознания зрителя, которая навязывается ему, как современный комедийный телесериал навязывает готовый закадровый смех и аплодисменты. Разрыв стал не только формой наслаждения, но и местом обитания авторитетного Другого, инстанции речи, которая говорит зрителю, где смеяться, где аплодировать, а где любить.

Призрачность ню Гринберга — это еще и символ ушедшего времени, неясных воспоминаний. Он словно предлагает зрителю вспомнить то, чего не было, насладиться тем, что утрачено.

Другой способ обольщения зрителя — игриво-призывно глядящая прямо в объектив модель (А. Гринберг. «Ню. Нина Фролова».

Этот разрыв может создаваться простым отсутствием модели. У Роберта Фарбера «Обнаженная среди колонн» (1990) вообще покидает кадр. От тела «обнаженной» остался лишь кусочек бедра и рука. Утаенная, исчезнувшая нагота — тоже предельно эротична. Это метонимическая фрагментация тела, здесь небольшая часть превосходит в эротизме целое. Так Хельмут Ньютон кадрированием лишает свою модель головы («Акт. Ницца», 1981), а в другой работе и вовсе оставляет от нее одну «Туфельку».

Нечеткость самих названий фоторабот и серий — тоже сознательный прием по актуализации зрительских фантазий: «Набережная» (1926), «Обнаженная» (1930), «Ню» (1930). Это портреты воображаемых незнакомок и случайных прохожих,

Тот же эффект достигался Гринбергом с помощью введения «темных тональностей». Фотографы

Кстати, позднее у бразильца Эрнесто Нето объекты стали настолько туманны, что воспринимались уже просто как метафоры. Это не мужчины, не женщины и не вещи, это некая смазанная транс-сексуальность.

Еще один прием — изображение не модели, но ее тени. Уже в работе Гринберга «Ню. Галя» (

Этим же целям служит вариативность эротической фотографии. Бесконечные повторы одних и тех же тел А. Гринберга превращают телесность в деперсонифицированную анонимную форму. В фотографии это движение скрыто присутствует, ведь фотография — это квинтэссенция жестовости. Благодаря этому серийному повтору тело и обретает пространственные характеристики. В повторяющихся движениях (походка, качели, аплодисменты, курение, моргание, петтинг, тренажер, смех, рыдания, карусель, мастурбация, дрожь, верховая езда, фрикции, дыхание, укачивание ребенка, речь как движение губ, даже биение сердца) пространство входит внутрь тела, и оно становится реальным, объемным. Складки спадающей с женского тела ткани начинают колебаться, тело под ними начинает двигаться, дышать (А. Гринберг. Ню. Марго.

Развитие этих приемов в фотографии ХХ века привело к тому, что даже бережно задрапированные мосты и небоскребы были очеловечены и эротизированы.

Исчезновение тела

Это пустота, ожидающая фантазии зрителя, может создаваться не только в промежутке невидимого, но также в зазоре отсутствующего. Например, в пейзаже это может быть разрыв между лесом и отсутствующим человеком; в анимализме — между животным и человеком. Даже между человеком и пустотой, как у Малевича. Здесь уместно вспомнить живописную работу Апеллеса Зяблова «Ее величество Ничто» (В. Комар, А. Меламид, 1973), которую называли беспредметной и нефигуративной. В действительности, это «телесное» произведение, что подтверждается его названием. Здесь изображен этот самый желанный разрыв, который зритель должен заполнять своим фантазмами.

Одинокая фигура на «Набережной» А. Гринберга не менее эротична, нежели небо, мачты или сами сумерки. Объект фотографирования здесь иной, но субъект желания — тот же, что и в эротической фотографии. Так в работе «После дождя» (1928) есть лишь смутный отблеск лужи и неба. Безлюдный фрагмент улочки — это место, где, возможно, только что

У Гринберга тело растворяется не только в «студийной» дымке и тьме, но и в пейзаже. Неотличимость женского тела от пейзажа находим уже у Анни Бригман в «Дриадах». В знаменитой работе Н. Свищова-Паолы «Шалунья на плоту» (

Эту тему довели до абсурда танцующие «шалуны на плоту» Шабуров, Мизин и Скотников (фотосерия «Новые барбизонцы, или поездки за

Как это ни парадоксально, но в этом же ряду стоит гринберговская серия «Провинция». Это — такой же уход от изображения желанного тела в периферийность малозначительного события, сдвиг от вещи к времени. Такая пейзажность еще более эротична, как отказ от телесности в пользу событийности.

Итак, тело может быть соткано художником из любого материала. Бесконечный диапазон эротичности был задан уже в первых работах Гринберга. Его камыши и деревья — интимны. Раньше все это казалось спорным, но сегодня, к примеру, цветы Нобуёши Араки уже ни у кого не вызывают сомнений в своей двусмысленности.

Символическая телесность зрителя может воплощаться в камне (Ю. Еремин. «Крым», 1924), в луже (А. Гринберг. «После дождя», 1928), да и вообще в любом предмете и животном, например, в лошади с телегой (А. Гринберг. «Базар в Вязниках», 1928).

Наиболее сложные эксперименты с животной телесностью, как известно, осуществил Олег Кулик, работавший даже с тиграми и курами. Его обожествленный Сэр Куилти (английский бульдог) — это символическое тело и самого Кулика, и его зрителей. В работе «Big milk» (2001) серии «Русское» Кулик доит гигантского Куилти. В работе «Курочка Ряба» («Golden Egg» 2001) собака в семейном кругу Кулика сносит золотое яйцо, в котором отражается сам художник. Тут собака — это не просто символическое тело автора, это тотемический вселенский прародитель, вечный сексуальный партнер, воплощение абсолютной «телесности».

Получается, что любой пейзаж, натюрморт, изображение животного — уже обладают человечностью, все это чистые акты телесного опыта, просто не обремененные изображением человеческого тела. Портрет же — это удвоение такого опыта, повтор. Ведь сам человек — это и есть его портрет. Как сказал

Современные попытки усилить эротичность пейзажа помещением в него различных объектов не повышают ее градуса, а лишь обнажают ее сущность. Человечность пейзажа уже давно стала общим местом в искусстве. Женщина-дерево есть в работе Дэвида Пэнпрейза (1997). Здесь на голове обнаженной девушки растет огромная крона. У Херб Риттц в работе 1987 «Татьяна II» — дерево обнимает женщину, а в ее же работе 1986 «Перекати поле» — сама женщина — изображает дерево. Наконец, проект В. Дубосарского и О. Лопуховой «

Диапазон эротичности сегодня продолжает стремительно расширяться, но бесконечность этого диапазона полностью сформировалась еще сто лет назад, в работах первой трети ХХ века.

Горизонт вещей

Эротическую фотографию зритель всегда идентифицирует с собственным опытом, то есть с самим собой. Желая

Таким образом, человек всегда подсматривает за

Игра в вуайеризм уже присутствовала в ранней эротической фотографии. Таковы гринберговские «Ню»

Как заметила Елена Петровская, «…мое тело принадлежит другим. Другие располагают образом моего тела, и в этом мое тело и состоит» [8]. Мы всегда даже собственное тело интерпретируем как чужое и смотрим в зеркало, чтобы увидеть там «

Таким образом, наблюдатель фотографии всегда наслаждается собственной телесностью. Фотография лишь дает ему фантазматические инструкции. Она и есть воплощение Другого зрителя, безотносительно к тому, что на ней изображено. И этот Другой всегда наблюдает зрителя, как консервная банка наблюдала плывущего в лодке юного Жака Лакана [10]. Только через нее и возможно наблюдать собственный бессознательный образ.

Инсталляция пустоты

Процесс «засасывания» зрителя в эти символические разрывы лишает его всякой способности понимания. Но даже наше непонимание эротической фотографии — телесно, потому что «непонимание — это, прежде всего, проблема тела, а не проблема сознания или недостатка знаний. Мы не понимаем текст потому, что не можем на первых порах установить с ним адекватную телесную коммуникацию, не можем войти в новое воображаемое пространство…» [11]. В этой ситуации зритель не рассуждает,

Получается, что не зритель познает искусство фотографии, а, наоборот, сам язык фотоискусства познает зрителя, наблюдает его, поглощает как один из своих символов. Зритель в этом языке оказывается знаком, смыслом, заполняющим этот самый пустотный разрыв. Собственно, искусство фотографии — это и есть процесс инсталлирования зрителя в эту пустоту. И условие этого инсталлирования — зрительское непонимание. Если зритель отрефлексировал, осознал бессмысленность этой пустоты — его уже не могут привлекать все эти «туманные дымки», «розовые дали» и «неозаренные плеча».

Реальность существует только по ту сторону фотографии. Именно к ней движется зритель в этом разрыве. Ужас этой «запредельной» реальности недостижим и неосознаваем. Это место обитания любви и смерти. Это хайдеггеровское «прямое Ничто» [13]. Так что вовсе не красота спасает мир. Красота — это пустота, заполненная фантазмами зрителя. Наоборот, убогость нашего символического мира, где нет места ни любви, ни смерти, и спасает красоту обнаженной женской натуры.

Литература

[3] Морис Мерло-Понти. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 11

[13] Мартин Хайдеггер. Что такое метафизика // Мартин Хайдеггер. Время и бытие. М., 1993. С. 21