На выставке представлены национальные портреты, созданные Хельмаром Лерским в Палестине, а также работы из его серии «Человеческие руки».

Helmar Lerski (Швейцария, 1871-1956)

Вряд ли в истории мировой фотографии найдётся имя художника, столь неправильно понятого и вызвавшего такое количество споров и противоречивых мнений, как имя Хельмара Лерского.

Хельмар Лерский (Израиль Шмуклерский) родился в Страсбурге в 1871 году. С 1876 года его семья переезжает в Цюрих.

Посвятив более 20 лет театральной карьере в США, Лерский увлёкся фотографией. Затем на протяжении всей жизни Лерский периодически чередует свои фотографические опыты с кинематографом.В самом начале своего пути как фотографа, Лерский широко применяет театральный опыт и использует эффекты форсированного сценического света, портретируя друзей-актёров.

Затем постепенно начинает выкристаллизовываться «фирменный стиль» портрета Лерского, крайне необычный для Америки того времени: концентрация контрастного света, позволявшего убрать всё индивидуальное, необычное, и подчеркнуть наиболее общее, архитипическое. Организация света всегда была главной составляющей творческого метода Лерского. «Свет – это тот инструмент, с помощью которого фотограф может воссоздать то, что он видит своим внутренним зрением, также как и художник, скульптор или дизайнер».

Лерский сумел перевернуть наше традиционное представление об искусстве портрета, не пользуясь при этом какими-то сверхъестественными техническими средствами. Все его know-how сводились к крупноформатной камере, зеркалам и контактным принтам. Главным был сам концепт, подход художника к созданию портрета. Он не пошел по проторенному пути достижения максимального сходства портрета и модели или передачи индивидуальных черт портретируемого. С помощью многочисленных зеркал и специальных фильтров, ему удавалось добиться настолько мощных свето-теневых эффектов, что поверхность лица человека принимала подобие скульптурного ландшафта, абстрактного рельефа. Сам Лерский считал главным своим достижением способность передать изменчивость лица, его преобразований и метаморфоз в зависимости от ракурса и освещения.

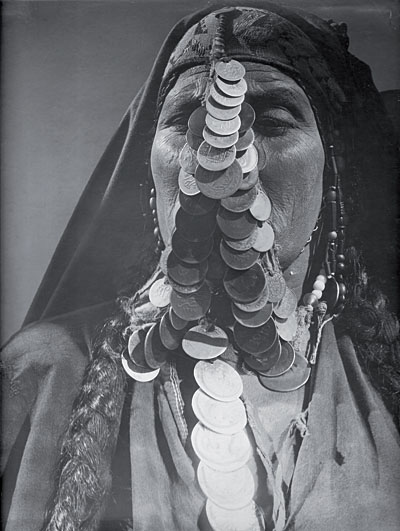

Одной из важнейших серий работ Лерского как фотографа, стали его Палестинские портреты. После нескольких поездок в Палестину начиная с 1931 года Лерский предъявил миру серию портретов такой выразительной силы и формального новаторства, что её появление вышло далеко за рамки художественного события и спровоцировало дискуссии идеологического, националистического и религиозного толка. Создавая свои знаменитые иудейские портреты, художник был одержим идеей “официального документирования образов еврейской нации со всей её значимостью и во всем её величии”. “Я хочу показать национальный прототип, в котором типологические черты могли бы прослеживаться в последующих поколениях и в различных ветвях”.

Подобные фразы, оторванные от контекста и от истинных намерений художника, решавшего свои формальные задачи, вызвали целый шквал негативизма и полемики, а также обвинений автора в острой просионистской направленности его творчества.

Тем не менее, в защиту Лерского выступила интеллектуальная элита того времени, а Альберт Эйнштейн, в частности, стал впоследствии автором предисловия к каталогу Лерского «Образы евреев». “Евреи представлены здесь в большей степени как целостная нация, чем религиозное сообщество. Такая сложнейшая задача как документирование еврейских образов нашла в этой серии своё очень конкретное воплощение”. Позже эта серия работ была продолжена образами арабов и портретами рук, выставлявшимися впоследствии в Музее Тель Авива (1945 год).

Не будучи изначально ортодоксальным иудеем м приняв иудаизм лишь в начале 30-х годов в обстановке нарастания воинствующего антисемитизма, посредством своего творчества Лерский исследует своё собственное понимание иудаизма, ведёт поиск своей национальной и исторической идентификации.

Интеллектуал, человек мультимедийного сознания, опередивший своё время не менее, чем на пол-века, Лерский внес множество новаций и в кинематограф. По своему ритму, динамизму, революционному для того времени монтажу, его фильмы (“Avdah”, “Adamah”) ставились ведущими критиками в один ряд с “Броненосцем “Потемкина” Эйзенштейна и “Триумфом воли” Лени Риффеншталь.

Сейчас в профессиональной среде Хельмар Лерский наряду с Аьфредом Штиглицем и Эдвардом Штайхеном, бесспорно признан одним из классиков и главных новаторов фотографии ХХ века.