Фотографы поколения и круга Александра Китаева, начинавшие в 1970-е годы, когда Ленинград как никогда более соответствовал своему советскому выморочному имени и примирился с областной судьбой, снимали Петербург. Формула «петербургский фотограф – фотограф Петербурга» возникала сама собой, как нечто естественное и единственное возможное в непостижимом, по словам Блока, созданном классической русской литературой XIX и в те годы еще запретной русской литературой XX века, городе. Городе-тексте, городе-палимпсесте, как в «Пушкинском доме» Битова. И занятие фотографией было чем-то сродни архитектурной археологии, уменьем находить древний фундамент под позднейшими напластованиями, вернее, вечность под личиной безвременья, подлинное бытие под шелухой прозябания. Имманентная рифма «фотография – смерть», затертая в сочинениях по теории и философии медиума, обретала в петербургской поэзии умирания новые смыслы.

Непостижимому городу Китаев изменил лишь однажды – на Афоне: в экспедиции на Святую Гору – по следам первых афонских фотоархеологов, генерала Севастьянова, искусствоведа Кондакова, историка Лихачева, – ездил пять раз подряд, в 1996-2000 годах. Отчасти целью афонских паломничеств было то же, что и в Петербурге: поиски не утраченного, но замершего времени. Всегдашний монастырский уклад, монастырские насельники, чьи одежды, пластика движений и самые выражения лиц как будто не переменились за сотни лет, – Афон представляет собой идеальный и отзывчивый предмет для искателей временных констант. Но время в Петербурге течет иначе, и кому, как не Китаеву, исследователю и биографу пионеров петербургской фотографии, знать, что стилизация «под старину» невозможна, поскольку лишь подчеркивает бессилие настоящего.

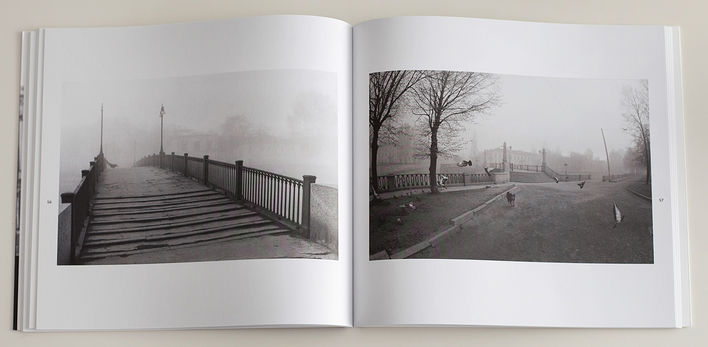

В одну реку нельзя войти дважды, но вечный Петербург Китаева – город рек и каналов. Иногда бушующих, но чаще неподвижных, спящих в гранитных рамах набережных, подернувшихся мелкой рябью или гладких, как стекло, укутанных туманами, закованных льдом или запруженных торосами. Времена дня и времена года меняются – время города остается неизменным; отражаясь в зеркале воды решетками, мостами, фонарями, колокольнями, кружевом облетевших деревьев и перфокартами освещенных окон, он спешит убедиться в том, что в лице его все по-прежнему. Не пульс времени – пульс вечности бьется в этих речных артериях. Реками прикидываются и мокрые от дождя и снега улицы – влажные мостовые участвуют в световой феерии всем многообразием фактур и рефлексов. Улицы, как правило, безлюдны, ведь людской поток выдает конкретный момент времени с головой. В Петербурге Китаева человек смирился с ролью стаффажа, равно как и собаки, кошки, голуби – люди и немудреная фауна поколение за поколением незаметно протекает сквозь город. Его подлинное население – статуи: не величественные монументы, но декоративная скульптура – ей дарованы права на лицо, стать и самость. В фотографиях Летнего сада, снятых на рубеже 1980-х–1990-х, и в фотографиях Петергофа, снятых в середине 1990-х, статуи оживают, глядят лихо, надменно и насмешливо, полуприкрыв наготу. Так, словно бы им, каменным богам и божкам благословенной античности, одним ведомо, куда течет река времен в своем стремленьи.

Оживающие статуи – верный признак маньеризма, и Китаеву, как никому другому, удалось обнажить и выставить напоказ маньеристическую сущность Петербурга. Русское искусство приучило нас к иному образу и иной стилистике города – к классическим пропорциям, к симметрии и прямым линиям, к портикам, колоннам и аркам, что обнаруживается даже на индустриальных окраинах. Здесь же прямизна петербургских перспектив съедена дымкой и моросью, а пространство норовит искривиться – либо естественным образом, как в широком разливе Невы у стрелки Васильевского острова, колоннаде Казанского, петлях канала Грибоедова, круглящихся боках Конюшенного ведомства или скрещеньи мостов и каналов у Никольского собора, либо же с помощью «рыбьего глаза». Маньеризм ценит странность ракурсов и пикантность острых углов, за которыми вроде бы и нет никакого здания, а только декорация-обманка, плоский наспех разрисованный задник. Маньеризм знает толк в театральной игре объемов и планов, когда Исаакий призрачной махиной из-за угла наползает на хрупкий памятник Николаю I или вдруг блеснет купольной позолотой у могучей щиколотки эрмитажного атланта. Маньеризм охоч до контрастов, чтоб парадная роскошь соседствовала со столь же парадной нищетой, чтоб торжественность набережной или площади оборачивалась изнанкой обшарпанных брандмауэров, ветхих крыш и тоскливых дворов-колодцев, чтобы круп очень важного златокрылого льва с Банковского моста, наконец, хорошенько припорошило снегом, потому что Петербург не терпит зазнайства.

Петербургского фотографа Китаева не прельщает экзотика никогда никем не виденных уголков, не смущает давно ставший открыточным материал – все равно он найдет неповторимую точку зрения для своей ведуты, где привычное, протяжное и плоское пространство взвихряется и завинчивается, как в картинах Понтормо. Впрочем, есть один особый китаевский район Петербурга, открытый им в фотографии задолго до того, как возникла новоурбанистская мода: Коломна. Небогатый район с богатой литературной биографией, сохранявший отчетливо петербургские черты в ленинградскую эпоху. Пограничье между городом пышным и городом бедным, между желтизной правительственных зданий туристического центра и краснокирпичными заводскими ансамблями промышленной зоны, постепенно переходящей в порт. Там находится его мастерская, там особенно остры углы, особенно искривлены прямые, особенно головоломны перекрестки мостов и каналов, там стерегут туманную реку живые чугунные сфинксы Египетского моста. Маньеризм упивается поэзией умирания – там, где оживают статуи и литературные герои, поселяется смерть. Кажется, будто река, какую стерегут сфинксы, незаметно вышла из берегов и разливается по всей Коломне, так что тусклый желтоватый свет едва пробивается сквозь влажный воздух, как сквозь мутную северную воду, и усталые голуби, вспугнутые дворнягой, расправляют плавники крыльев, чтобы плыть в молочной атмосфере. И река времен зовется не Безымянным Ериком или Фонтанкой, но Летой или Ахероном, и подлинное бытие узнает себя в небытии, в науке умирать в прозрачном Петрополе, дыша духами и туманами, ловя каждый проблеск тусклого желтоватого света.

Александр Китаев

Непостижимый Петербург

СПб, «Росток», 2016 – 96 с.

(Серия «Классика» / Под общ. ред. И. В. Гундаревой)

ISBN 978-5-94668-209-1

По вопросам приобретения обращаться: http://rostokbooks.ru/shop; fotorossika2015@yandex.ru; тел. +7 921 9063507