Желатиносеребряный отпечаток, 18,2х28,0 см.

В полутёмном зале московского центра «Béton» молчаливо смотрят друг на друга солдаты разных эпох. Фотографии, развешанные на стенах, разделяет порой столетие, но объединяет одно – война. Пространство наполнено особой тишиной, которая возникает, когда трагедия превращается в историю. На выставке «От документа к символу» история говорит визуальным языком, постепенно меняя свой тон – от сдержанно-документального к эмоционально-символическому.

Первые посетители медленно перемещаются от снимка к снимку, рассматривая лица людей, которые уже никогда не состарятся. Фронтовые фотографии становятся мостом между настоящим и прошлым, между нами и теми, кто смотрит на нас с черно-белых отпечатков.

Эволюция взгляда: от фиксации к символизации

Выставка в ЦВК «Béton» не случайно обозначила временные рамки с 1850-х по 1950-е годы. Этот период – не просто сто лет из истории фотографии, а путь от технического эксперимента к осознанному художественному высказыванию. В экспозиции прослеживается фундаментальная трансформация: как камера из инструмента регистрации превращается в орудие создания символов.

«Главный вопрос, который мы задаем – это непростой вопрос. Что в конечном счете оказывается важнее? Достоверные буквальные правды визуальной фиксации, когда мы говорим о фотографии как о документе, или же правды эмоционального сопереживания и выразительности, мотивирующие силы произведения», – рассказывает арт-директор ЦВК «Béton» Алексей Логинов.

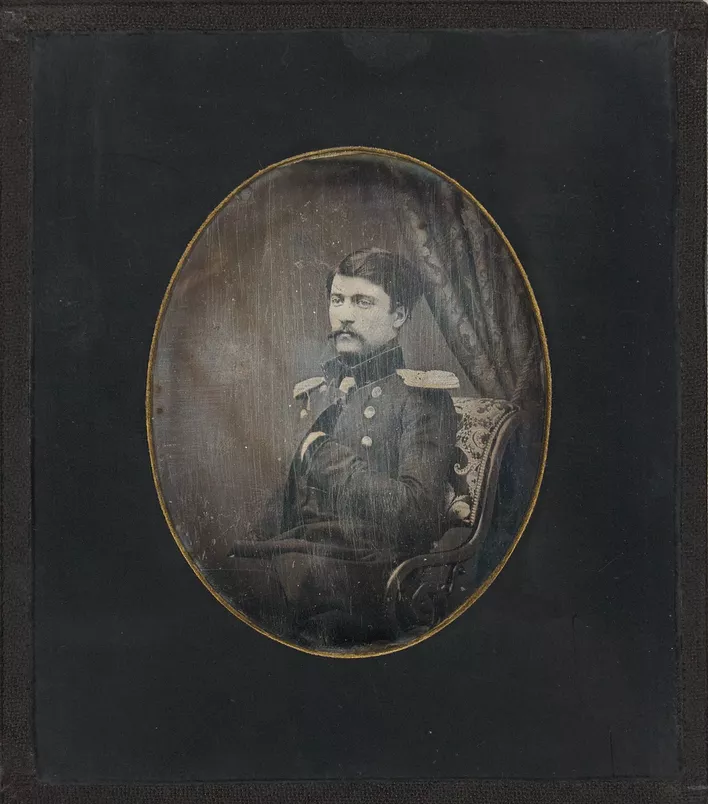

Дагеротип. 12,3х10,8 см.

Этот вопрос материализуется в экспозиции через сравнение фотографий разных эпох. Ранние военные снимки середины XIX века – статичные, постановочные, больше похожие на исторические документы. Их создатели, такие как Александр Иванов и Дмитрий Никитин, еще не знают, что фотография способна на нечто большее, чем фиксация действительности.

Особого внимания заслуживает переходный период – Первая мировая война, когда технологии уже позволяют фотографам находиться в гуще событий, но понимание выразительных возможностей медиума еще не сформировалось. Логинов отмечает парадоксальный момент: «В Первой мировой войне нет ни одной фотографии, которая бы стала символом».

Контрастом служат работы советских фотографов времен Великой Отечественной войны. Здесь уже не просто регистрация событий, а сознательное создание визуальных символов, таких как знаменитое фото «Знамя Победы над Рейхстагом».

Между правдой и символом: балансирование на грани

Выставка обнажает диалектическое противоречие, заложенное в самой природе военной фотографии. С одной стороны – стремление к документальной достоверности, с другой – необходимость эмоционального воздействия.

Историк фотографии Евгений Березнер, лично знавший многих фронтовых фотокорреспондентов, подчеркивает исследовательскую ценность экспозиции: «Эта выставка носит скорее исследовательский, академический характер, поскольку задача Центра визуальной культуры «Бетон» – это музейное отношение к фотографии».

Интересно проследить, как менялось не только техническое исполнение снимков, но и отношение к самой войне. Ранние фотографии XIX века показывают войну как нечто официальное, почти парадное. К середине XX века фотографы уже смотрят на неё как на человеческую трагедию, сохраняя при этом уважение к героизму.

«Вот фотография Бальтерманца «Горе», когда мы видим горе конкретных людей. Но через это горе конкретных людей мы воспринимаем, что любая война сопряжена с этой трагедией, с горем людей вообще. Это, с моей точки зрения, высочайшее мастерство, когда фотограф может через частное рассказать об общем», – отмечает Логинов.

Личные истории и коллективная память

Для многих посетителей экспозиция становится способом заполнить пробелы в семейной истории. Фотограф Александр Наану, рассматривая выставку, отмечает: «Я получил очень интересный горизонтальный срез через период истории. Тем, что он горизонтальный, он очень интересный. Я в такой срез про «Войны», через который проходила Россия и Советский Союз, ещё не смотрел».

В этом контексте выставка выполняет важную миссию – сохранение и передачу коллективной памяти. Особенно для тех, кто, как и многие из нас, никогда не слышал военных историй от своих воевавших родственников.

«Для меня эта выставка тем и дорога. Она закрывает белые пятна в историях, которые я могу сам для себя рассказать», – признаётся один из посетителей.

Избирательное внимание: героизм без ужасов

Важный аспект выставки – сознательный выбор кураторов показать войну без крайностей. В экспозиции нет ни фальшивого оптимизма, ни чрезмерной жестокости.

«В этой выставке мы все-таки пытались отбросить две крайности. Первая крайность – это бравые ребята, смеющиеся во время трагедии войны, и вторая – самые жестокие кадры, которые были зафиксированы на этой войне. Это сделано намеренно. Мы хотим показать войну и войну победы нашего народа», – объясняет Алексей Логинов.

Этот выбор отражает ключевую дилемму любого разговора о войне: как показать правду, не впадая в крайности патетики или чрезмерного натурализма. Кураторы решают эту проблему через акцент на трансформации языка фотографии, что позволяет сохранить уважение к людям, прошедшим через эти события.

От технологии к творчеству: эволюция фотографического языка

Одним из самых интересных аспектов выставки становится демонстрация того, как по мере развития медиума менялась сама суть фотографии. От технического приспособления – к инструменту искусства.

«Это не только технологии. Это развитие понимания, что такое фотография. В частности, это колоссальнейший путь, который прошла советская фотография с 1930-х годов до 1941 года», – отмечает Логинов.

Знаковой иллюстрацией этого перехода служат работы Евгения Халдея. Его фотографии, представленные на выставке, демонстрируют, как фотограф из простого регистратора событий превращается в создателя визуальных образов.

Александр Наану, анализируя работы Халдея, отмечает: «Он занимался не только констатацией, он еще и пытался, судя по картинкам. Или, может быть, не пытался, а может быть, он так видел. Есть очень сильная эстетика и очень сильный язык».

В экспозиции можно проследить, как визуальный язык военной фотографии становится всё более осознанным. От случайных находок – к целенаправленному поиску выразительных средств.

Желатиносеребряный отпечаток. 19,0х28,6 см.

Переосмысление истории: взгляд сквозь линзу современности

Выставка невольно заставляет задуматься о том, как мы сегодня воспринимаем эти события. Для молодого поколения, никогда не знавшего войны, эти фотографии – не просто исторические документы, а способ формирования представления о прошлом.

Евгений Березнер размышляет о ценности экспозиции для молодых фотографов: «Я думаю, что молодые фотографы по крайней мере две вещи могут для себя почерпнуть. Во-первых, они могут лучше узнать историю своего отечества. Даже не историю фотографии в своем отечестве, а вообще историю. Потому что со знанием истории сейчас очень плохо».

Исторический охват выставки впечатляет – от Крымской войны 1854-1856 годов до освобождения Европы от фашизма в 1945-м. По сути, перед нами разворачивается визуальная история России через призму военных конфликтов.

Этот временной диапазон позволяет увидеть не только эволюцию фотографии, но и трансформацию самого общества. От империи к советскому государству, от одного представления о войне к другому.

Когда фотография перестаёт быть документом

Для профессиональных фотографов выставка становится исследованием границ документальности и художественности. Можно ли считать постановочную фотографию документом эпохи? Как отличить спонтанный кадр от специально организованного?

«Я, кстати, про него не знаю, постановка это или нет, потому что в советской фотографии того периода было много выстроенных кадров», – рассуждает Александр Наану, рассматривая один из знаковых снимков военного времени («Чайковского» Дмитрия Бальтерманца – примеч. авт.).

Эта неопределенность не умаляет ценности фотографий, а скорее создаёт дополнительное пространство для их интерпретации. Война требовала не только фиксации реальности, но и создания образов, способных поддержать боевой дух.

«Если я говорю как автор, то я на это смотрю как на уже сказанные высказывания, отчасти как инструкцию – как делать не надо, а если делать, то это вопрос, как от этого отталкиваться, не вставая в ту же точку», – размышляет Наану.

Диалектика войны и информации

Выставка убедительно демонстрирует, что война – это не только столкновение армий, но и битва образов, интерпретаций, визуальных нарративов. Фотография становится мощным инструментом в этой информационной борьбе.

«По этой причине одной из важнейших областей применения изображений, получаемых при помощи фотографии, стало ее использование в области войны менталитетов, то есть в так называемой информационной войне», – говорится в описании выставки.

Эта мысль приобретает особое звучание в современном мире, где информационные войны стали частью повседневности. Исторические фотографии напоминают, что визуальные образы всегда были не только свидетелями событий, но и их активными участниками.

Музей визуальной памяти

В конечном счете выставка «От документа к символу» становится пространством для размышления о природе визуальной памяти. Когда документальный снимок превращается в символ, он начинает жить по иным законам – не только фиксирует момент, но и создает его интерпретацию.

Алексей Логинов, подводя итог, говорит о том, что создание символических образов – высшее мастерство фотографа: «Это высочайшее мастерство, когда фотограф может через частное рассказать об общем».

В этом, пожалуй, и заключается основной урок экспозиции. Настоящий фотограф – не просто регистратор событий, а создатель смыслов. И чем трагичнее событие, тем важнее найти способ говорить о нем так, чтобы документальная точность не затмевала человеческое измерение.

Выходя из выставочного зала «Бетона», посетители уносят с собой не просто впечатления от увиденных фотографий, но и новое понимание того, как создаются и живут визуальные образы войны – от документа к символу, от объективной регистрации к субъективному переживанию, от факта истории к фрагменту коллективной памяти.

Выставка «От документа к символу». Военная фотография 1850–1950-х годов

Дата проведения: 26 марта – 25 мая 2025 года

Место: Центр визуальной культуры Béton, Якиманская набережная, 2, корп. 1

Часы работы: вторник – пятница с 14:00 до 21:00, суббота – воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник – выходной

Контактный телефон: +7 (495) 138-22-21